移転から3年、変化の軌跡を振り返る

丸の内オフィスへの移転のキッカケは、2020年3月の三菱地所との資本業務提携でした。

当時は、三菱地所と一緒に丸の内エリアを盛り上げるために、丸の内へのオフィス移転も視野に入れよう、という程度のイメージがあるだけでした。2020年夏には、当時オフィスのあった六本木に残るのか、移転するのかの検討をスタート。

当時の社員は約600名。昼頃にオフィスに行くと座る場所がないくらいパンパンでした。でも、新型コロナの発生により、オフィスがガラガラに……。コロナ禍において、オフィスを移転・拡張するのがいいのかどうか、先行きが不透明な中で悩みに悩みました。

もしコロナ禍が落ち着いたら、六本木オフィスではキャパシティ的に難しい。であれば、ユーザベースの象徴となるような場所に、みんなで移転しよう、次のオフィスでは、Afterコロナの新しい働き方として、従来のオフィスとは違うコンセプトでハイブリッドな働き方を目指そう!──そうして決まったのが、現在の丸の内オフィスです。

日本のビジネスの中心地である丸の内への移転は、ユーザベースにとって大きな転換点でした。日本経済の中心地であり、東京のど真ん中の丸の内エリアを変えていくことは、「経済情報で、世界を変える」というミッション(当時※)を掲げるユーザベースにとって、ミッションとの接続性が非常に高い場所と言えます。

2021年12月に、現在のパーパス「経済情報の力で、誰もがビジネスを楽しめる世界をつくる」に変更しました。

参照: https://newspicks.com/news/6467909/body/

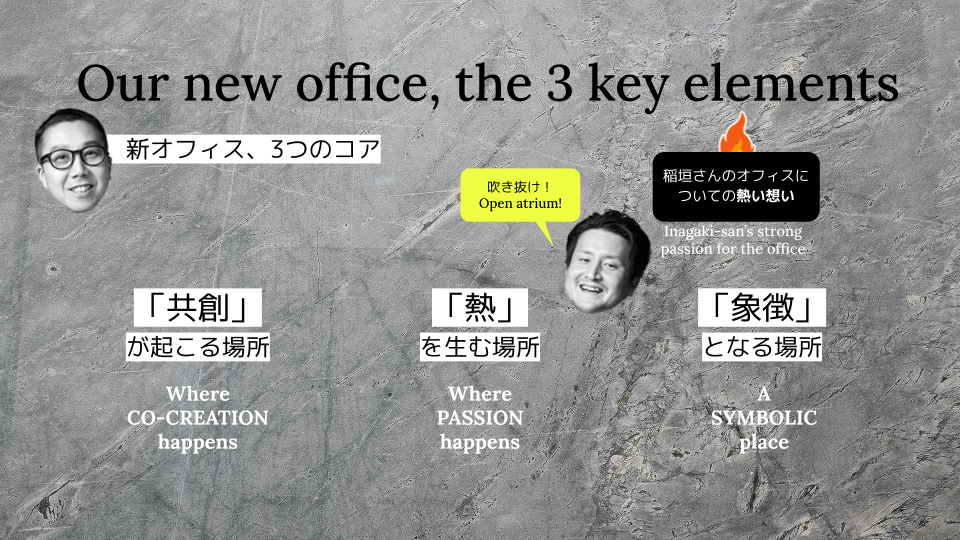

3つのコンセプトの実現──想定を超えた成果

新オフィスのコンセプトとして掲げられた「共創が起こる場所」「熱を生む場所」「象徴となる場所」。これは移転のプロジェクトリーダーを務めた梅田(梅田優祐/ユーザベース共同創業者。現 株式会社モノクローム代表)から、2021年8月に社内向けに発表されました。

社内資料より

共創が起こる場所

東京駅目の前という抜群のアクセスを活かし、オフィス内に設けられた3つのイベントスペースでは、お客様を招いたセミナーやユーザー会、社内懇親会など、日々多様なイベントが開催されています。半年先まで予定が埋まることも珍しくなく、参加されるお客様からも「アクセスしやすい」「素晴らしい空間」といった声を多数いただいています。

オフィスは「作業」をする場ではなく、「共創」する場所。そのため、作業に集中することを目的とした1人用デスクは極力置かず、大小さまざまなデスクを設置しています。メンバー同士の非定型なインタラクションが生まれる場を意識し、会議室エリアはクローズドな部屋だけでなく、天井が開いているガラス張りの部屋もあります。

会議室エリア

熱を生む場所

ユーザベースでは、月に2回ほど全社員が集うTHM(Town Hall Meeting)を開催しています。本物の「熱」はオンラインからは生まれにくいと考え、全員が一同に介すことができる場所として、「Park」というイベントスペースを設置。同じ空気・温度・感情を共有することで、熱量が生まれる場となっています。直近のTHMでは、人が溢れて座れなくなる回も。

Town Hall Meetingだけでなく、セミナーや番組収録にも活用

また、 オフィスのカフェスペースでは、チームで集まってランチを食べる人や、休憩にコーヒー飲みに来る人も多く、「久しぶり!」「最近はどんな仕事をしているの?」など、自然に会話が生まれています。執務エリアでもエンジニアメンバーがホワイトボードを囲んで議論していたり、ソファーに座って1on1するメンバーがいたりと、活気に溢れています。

中途入社メンバーのWelcome Dayなども開催される

象徴となる場所

オフィスの1Fと2Fをつなぐ大階段の円柱とエントランス横から2Fに続く柱に、経済情報やNewsPicksの記事ランキングが流れるデジタルサイネージを設置することで、来社されたお客様からも印象に残ると評価いただくことが増えました。1階と2階をつなぐ吹き抜けの階段は、単なる移動手段ではなく、経済情報を映し出すデジタルサイネージがあり、丸の内オフィスの「象徴」の空間として機能しています。

エントランスより。円柱型のデジタルサイネージは日本でも珍しいそう

数字で振り返る3年間の軌跡

移転直後の2022年夏頃は、まだコロナ禍の影響が色濃く残り、多くの社員がリモートワークを継続していました。移転当初は10%未満だった出社率も、現在では倍以上に。もちろん、コロナ禍以前から変わらずリモートワークOKではありますが、コロナ禍を経たことでリアルに会うことの価値が改めて浮き彫りになった形です。

出社率が増えるに伴い、会議室や個別ブースの利用も増加。移転当初はオンライン会議が中心だったため、個別ブースの利用が多かったものの、対面での会議や合宿(長時間のオフラインミーティング)での会議室利用も増えています。

特に3つのイベントスペースの稼働率は非常に高く、移転当初は月に数回程度の利用でしたが、現在では半年先まで予約が埋まっていることも珍しくありません。セミナーやユーザー会などの外部向けイベントに加え、社内の懇親会や研修など、多様な用途での活用が定着しています。

完成しないオフィス─変化に合わせたアップデート

移転当初、新オフィスは「ユーザベース・シティ」と呼ばれる街のような構造で設計されました。2階の執務エリアには、約100mのストリートがあり、バス停のようなスペースや、電話ボックスを模したMTGスペースなどが設置されています。

私たちはこれまで当初の設計思想を維持しながらも、実際の働き方に合わせた改善を継続的に行ってきました。最も大きな変化は、出社率の想定以上の向上により、執務スペースの不足が顕在化したことです。

コロナ禍での移転時には、リモートワーク中心の働き方を前提とした空間設計でしたが、徐々にオフィス回帰が進むにつれ、より多くの社員が快適に働けるよう、ストリートをはじめとするエリアに机や椅子を設置し、執務エリアを拡張しています。

2025年に拡張したオンラインMTGブース(撮影:小林恵吾)

「チームメンバーがどこに座っているか分からない」といったフリーアドレス特有の声もあり、組織ごとの出社率を算出し、執務エリアのゾーニングを実施したり、光や音に敏感なメンバーのため、ローライトルームを設置したりと、現在も日々試行錯誤しながら改善しています。

ユーザベースの丸の内オフィスは常にニーズを把握し、自由な環境でありつつ最大限の創造力を発揮できる場所でありたい、常に変化しアップデートされるオフィスを目指しています。

三菱地所と描く共創ストーリー

移転直後の2022年10月には、約2,000人の参加者を集めた大規模な"ビジネスフェス"として、「CHANGE to HOPE」を実施。これは丸の内の街全体をジャックする、かなり大掛かりなイベントでした。

丸の内仲通りを中心に街全体をジャック

このイベント成功の背景には、三菱地所やエリアマネジメント団体などの全面的な協力がありました。丸の内に移転したばかりの新参者であるユーザベースにとって、このエリアで大規模イベントを開催することは容易ではありません。

どこにどんな施設があるのか、どこに許可を取る必要があるのか──三菱地所には、テナントオーナーという立場を超え、共に丸の内エリアの価値向上を目指すパートナーとして、会場の提供から運営面でのサポートまで多大なご協力をいただきました。

総合受付は丸ビル1Fのマルキューブを使用させていただきました

このイベントは、まさにユーザベースが目指していた「大企業とスタートアップの文化融合」を体現する場になったと自負しています。仲通りのジャックから丸の内の複数会場で同時開催されたセッションでは、スタートアップ起業家と大企業の担当者が直接対話し、その場で新たなビジネスの種が生まれる光景も数多く見られました。歴史ある街並みと最先端のビジネスが共生する丸の内という立地だからこそ実現できた、象徴的な共創の瞬間でした。

参加者に配られたプログラムとノベルティグッズ

CHANGE to HOPEをきっかけに、丸の内から生まれるイノベーション・共創を可視化していこうという想いから、2023年に「Crossing(共創が交差する)」と名前・イベント形態を変え、イベント共催を継続しています。

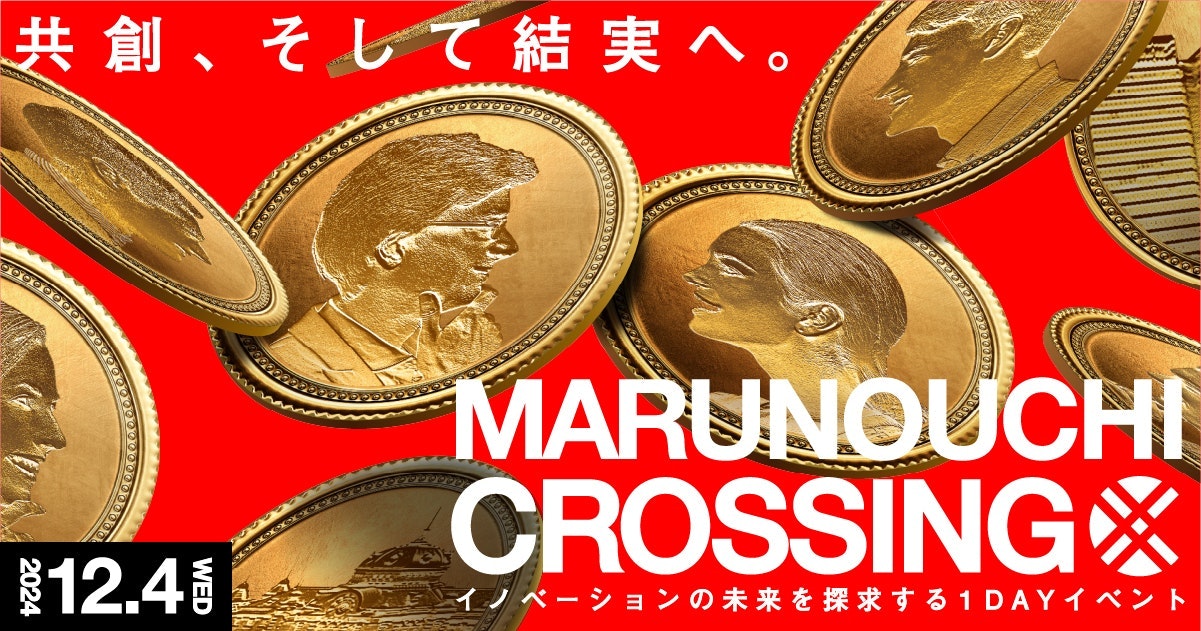

2024年12月には『共創を結実に』をコンセプトに掲げ、「Marunouchi Crossing」を開催。一過性のイベントではなく、三菱地所とともに、東京・丸の内から多様なプレイヤーが交差し、丸の内のイノベーションエコシステムの拡張と進化を促すことを目指し、継続的に実施するプロジェクトへと昇華しました。

イベントでは、大企業とスタートアップ、大企業の新規事業担当者などイノベーション創出の最前線にいるプレイヤーたちが集結。リアルの場を活かし、これからの共創や、丸の内エリアのイノベーション拠点という特性をテーマごとの懇親会場に活用させていただくなど、街の特性を活かした体験設計を行いました。

ユーザベースとしても今回の取り組みを通じて、丸の内を起点にイノベーション創出に携わる関係人口を拡大していく可能性を感じることができました。

そして2025年11月17日には、「MARUNOUCHI Crossing 2025」を開催予定です。こちらも引き続き三菱地所に特別協賛いただき、「CHANGE to HOPE」の後継イベントとして行います。

三菱地所との関係で特筆すべきは、社外向けイベントだけでなく、社内向けの取り組みに対しても惜しみない協力をいただいていることです。その代表例が、2024年に開催された「One Uzabase Party」への支援です。

「One Uzabase Party」は、ユーザベースの社員とその家族・パートナーが参加する全社イベント。一般的に、ビルのオーナーが他社の社内イベントに積極的に関与することは稀だと思いますが、三菱地所には複数の会場候補を提案いただき、ロケハンなどにも柔軟に対応してくださいました。

最終的に決定した大手町ビルの屋上会場には重量制限があると判明しましたが、三菱地所は細かな調整にも丁寧に対応してくださいました。その結果、開放感あふれる屋上空間での開催が実現し、外からビルを見上げただけでは分からない、丸の内の隠れた魅力を発見することができました。

One Uzabase Party 2024の様子

三菱地所は、丸の内エリアの新戦略として「まちまるごとワークプレイス」構想を打ち出していらっしゃいます。これは、1社だけでは取り組みづらいことも、まち全体をワークプレイスに見立てて企業成長をバックアップしよう、というものだそう。One Uzabase Partyもその一環としてサポートいただいたおかげで、ユーザベースの社員は丸の内エリアの新たな魅力を発見し、この街により深い愛着を持つことができたと感じています。

移転翌年の2023年からは、丸の内にオフィスを構える企業による綱引き大会や、ラジオ体操、野球大会など、エリア企業同士の交流の場にも参加させていただいています。

丸の内から発信する働き方の新スタンダード

3年間の運用を通じて、ユーザベースのオフィスは数多くの学びを蓄積してきました。中でも重要な発見は、オフィスが単なる「働く場所」ではなく、「企業カルチャーを醸成する場所」であるということです。「共創が起こる場所」「熱を生む場所」「象徴となる場所」という当初の3つのコンセプトは、想定以上に深い意味を持つことになりました。

出社率の向上という変化は、一見すると課題のように思えましたが、実際には大きな可能性を示唆しています。リモートワークが当たり前となった時代において、それでも人々がオフィスに出社するのは、リアルの場で会う意味があると感じているからです。

丸の内という立地の特性を活かした取り組みも、今後の重要な方向性のひとつ。三菱地所との協力関係をベースに、引き続き丸の内エリア全体を盛り上げていきたいと思っています。今後もこうしたイベントに積極的に参加しつつ、ユーザベース主催のビジネスカンファレンスやイベント等を通して、企業同士の交流も深めていければと考えています。

ユーザベースのオフィスが目指すのは、完成形としての完璧な空間ではなく、常に進化し続ける有機的な空間です。働き方の変化、技術の進歩、社会の動向に応じて、柔軟に形を変えていくことが、真の意味での「生きたオフィス」だと考えています。

変化を恐れず、常に新しい可能性を追求する姿勢。それにより、当初掲げた3つのコンセプトもさらに進化させられるはずです。丸の内という伝統と革新が交差する場所で、私たちは今後も働き方の新しいスタンダードを創造し続けていきます。

丸の内移転から3年。この歳月は、単なる時間の経過以上の意味を持ちました。三菱地所をはじめとする多くのパートナーの皆様との「共創」により、私たちは当初の想像を超えた価値を創造することができました。この3年間で培った関係性と経験を土台に、今後もユーザベースは変化を恐れず、常に進化を続けていきます。