「いいチーム」をつくるためには、インフラ整備は必須

稲垣 裕介(以下「稲垣」):

ユーザベースでは、1人ひとりが自由な働き方をしています。その前提の上で、直接会ってコミュニケーションを取り、いいチームがつくれるインフラを整備することが会社としてはマストだと思っています。

そんな中、以前の六本木オフィスでは、出社したい人たちがオフィスに納まりきらない状況になっていました。社員が「人に会いたい」「チームビルドしたい」ときに、インフラを提供することは必須なので、何の迷いもなくこの段階でオフィスの移転を決断したんです。

そもそもユーザベースは、創業当時からリモートワークを可能としていました。エンジニアはPC1台あればどこからでも障害対応ができることを前提として、働き方にHOWを求めるのではなく、自由と責任のもとで結果を求めようというのが成り立ちです。

創業当時は、スタートアップにしては女性のメンバーが多かったんですが、それは働き方の柔軟性が高かったからだと考えています。みんなどこで働いてもいい。入社後に関東圏から転居する必要が生じたら最大限サポートして、働く場所によって差が生まれないようにしていました。

自由と責任をひたすら追及した結果、ジェンダーをひとつの例として、こうした多様性が受け入れられる体制は以前からあったんだと思っていて。「異能は才能」という文化が生まれたのもそうした背景があってのことです。

ただ、新型コロナの流行前からそうした状態が整ってはいましたが、出社比率は高かったんですね。働き方は自由だし、誰かに許可を取る必要はない。出社することがマストではなかったんですが、オフィスには人が入りきらない状態でした。

自由と責任を前提としたとき、会いたいときに会える空間がないのはよくないことだし、それは選択肢のひとつを奪う行為だと思ったために、このタイミングでオフィスを移転しました。

リアルだからこそ生まれる「偶然」に価値がある

稲垣:

コロナ下での大きな変化は、みんなのオンラインに対する抵抗感が薄れたことですね。

簡単なことはオンラインで話せるようになった一方で、腰を据えてしっかり話したいときは対面で会うケースが多いと感じています。

パーティーなども同じで、たまにリアルの場で会って名刺交換をすることで、想定されないことが起きることに価値があると思うんです。オフィスに来たことでちょっと誰かと話せたり、知らない人と名刺交換できたり、そこで生まれる偶然の産物は相当数あるはず。

コロナ下では私もいろんなウェビナーに出演しましたが、何も起きないんですよね。リアルだと、プレゼンのどこで喜んでくれたかがわかるし、参加者の熱を感じることができます。オンラインとオフラインにはそういった明確な使い分けがあるのではないかと思います。

犬丸イレナ(以下、「犬丸」):

出社すると、席が隣になった人や、階下にお弁当をとりに行く途中に出会った誰かと言葉を交わすことで、偶然のイノベーションが生まれる瞬間があって。ミーティング以外の会話によってすごくよいものがたくさん生まれるんですよね。

私はちょっと込み入った話がしたいとき、Slackなどテキストで伝えるとうまく伝わらないかも、相手に負担をかけてしまうかも、と思ってしまいがちなんです。でもオフィスであれば顔色・状況が見えるので「あとで話そう」と配慮できます。そもそも込み入った話は、テキストより対面で話したほうがいいと思うんですよね。

経済情報を可視化することで、パーパスを体現する

伊藤 直樹氏(以下「伊藤」):

3つのコンセプトが非常にしっかりしていて、「これをつくればいいんだ」というのが明確でしたね。リファレンスもすべてそろっていて、非常に明快でした。

ユーザベースさんの中で「こんなオフィスがつくりたい」という構想があって、それを具現化するのが我々の仕事なわけですが、こんなにも明快なブリーフ(事前の概要説明)はなかなかないと感じて、建築コンペに参加させていただきました。

犬丸:

はじめに、オフィスを移転するために、梅田さん(梅田 優祐/ユーザベース共同創業者、現 非常勤取締役)をリーダーとするチームができました。梅田さんが3つのコンセプトをつくって、それをもとに画像などで考え方を伝えられるよう、ユーザベースらしさが引き立つようなイメージを集めてコンペで共有しました。

初めて3つのコンセプトを聞いたとき、「共創」と「熱」はしっくりきたんです。でも「象徴」はなかなかイメージがつきませんでした。

伊藤:

私もそうでした。

犬丸:

大企業も多い丸の内エリアで「象徴」を名乗ることに違和感があって、それをどういう形で展開するんだろうとイメージ探しに苦労しましたね。

梅田さんとその話をしたときに、BBCのような海外のメディアのスタジオをイメージしてほしいと。スタジオ自体がインタラクティブな存在なんだと聞いて、ようやくイメージがつかめました。

伊藤:

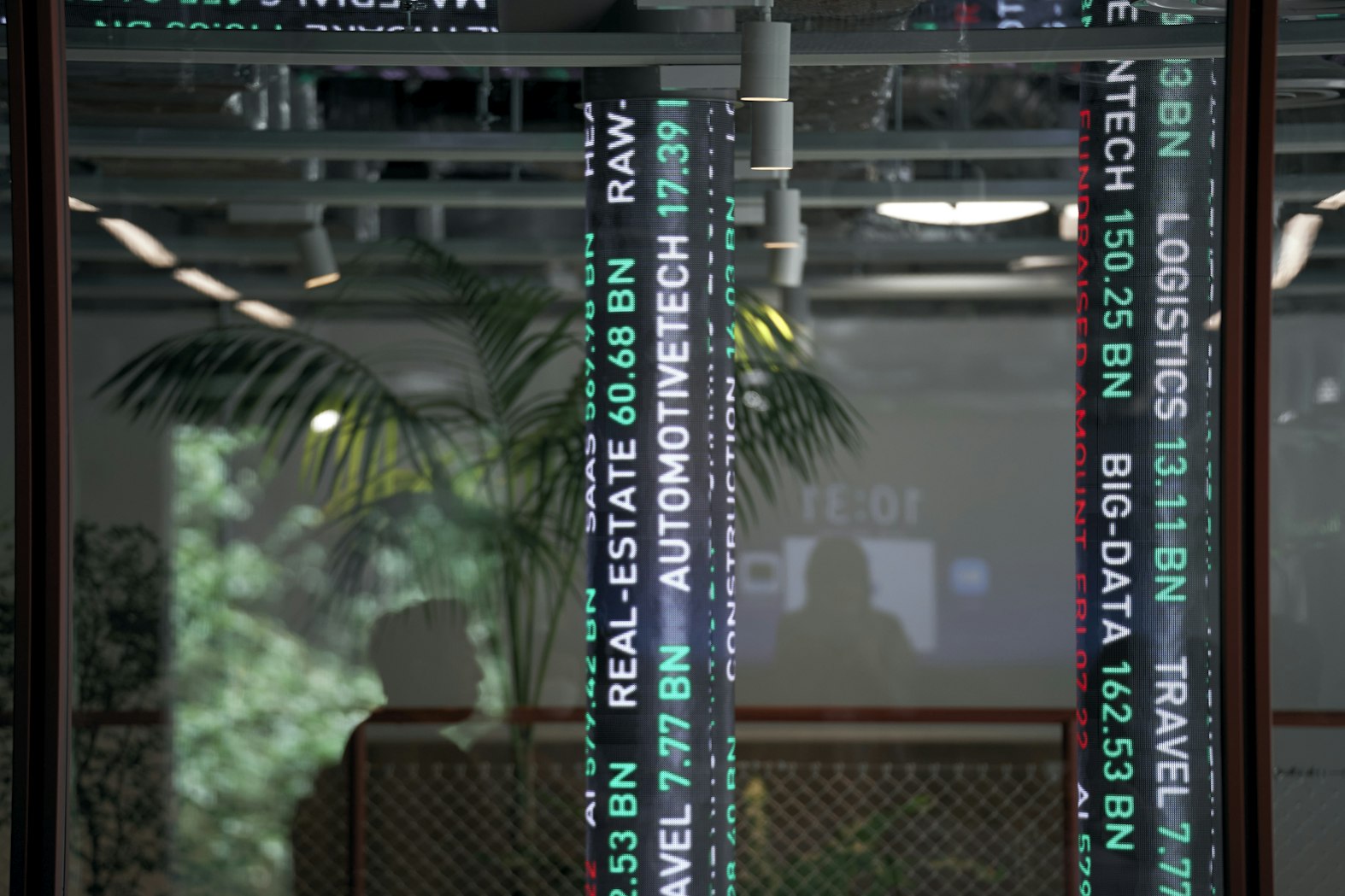

私は梅田さんと丸の内を歩いているときに、デジタルサイネージを目立つように入れたいんだと言われて、正直ピンとこなかったんです。

なぜデジタルサイネージなのかと聞いたら、ユーザベースでは経済情報を軸にしているからだと。なるほど、だから経済情報を投影したいのかと思ったのですが、当初はうまく飲み込めませんでした。

その後も梅田さんと会話を重ねる中で、「経済情報の力で、誰もがビジネスを楽しめる世界をつくる」というパーパスについて、経済情報を可視化することで、ビジネスを楽しんでいる様を体現できるのではないかと解釈するようになりました。そうしたら、私なりにデジタルサイネージがしっくりきたんです。

それからは千代田区との協議を重ね、丸の内とはこういう街であり、そこになじむデジタルサイネージとは何かコンセプトをつくっていって、現在のアンビエントなかたちのデジタルサイネージになりました。

伊藤:

デジタルサイネージにはものすごくこだわっていて、APIでユーザベースさんのデータと連携して随時情報を更新しているんですよ。流れている経済情報はダミーではありません。リアルタイムにレンダリングして表示するという、技術的には非常に高度なことをしています。

ユーザベースのエンジニアと弊社のエンジニアが連携してつくっている、非常によいコラボレーションです。

そもそもデジタルサイネージがこの半径の円柱の形でつくられているのは、おそらく世界初。さらにこの場所になじむように、1年間の光の入り方を全部シミュレーションしてあるんです。太陽の光がどういうふうに入ってくるかシミュレーションして、影の位置を時間ごとに変えています。

階段の赤色が反射して、デジタルサイネージの部分が本物に見えるようにもしている。そんな細かな部分にもこだわっているんです。デジタルサイネージで流せるもののバリエーションは無限なので、どんどん更新できます。

円柱形のデジタルサイネージ

犬丸:

社内のメンバーからは、クリスマスなど季節のコンテンツが見たいというリクエストがありますね。

伊藤:

イベントと連動した演出ができるので、オープニングでデジタルサイネージを使うのもいいですね。

稲垣:

私自身は「象徴」には違和感はありませんでした。

今回のオフィス移転のきっかけは、出資をしていただいている三菱地所さんから丸の内に来てほしいと誘われたことも理由のひとつでした。丸の内には大企業が多く、かたいイメージがある。スタートアップ企業と共創関係を築くためにユーザベースが象徴になってほしいと言われたんです。

私がそれ以上に象徴として見せたいのは、さまざまな人たちが交流するコミュニケーションの場であることです。新オフィスに移転してからパーティーなどを開催できているので、そうした意味ではよいスタートが切れていると思います。

新オフィスは「街」。ようこそ、ユーザベース・シティへ

伊藤:

共創の場では、2人で仕事の話をしたり、家庭や子育ての話をしたりすることもあるでしょう。そういったさまざまなシーンで、4人だったらどうなるか、8人だったら、20人だったらどうか。シーンによって場合分けを考えました。

オフィスのこの辺りは、PCを持ってきて開かれた会議ができるようにしよう、電話ボックス状の場所では1人でビデオ会議ができるようにしよう、バス停では子育てのちょっとした話など、誰かに聞かれてもいいような話ができるように。

そんなふうに、何人で、どんなコミュニケーションが交わされるかを想定して、いろいろな仕掛けをそこかしこにつくっています。

犬丸:

私が好きなのは「ストリート」のエリアです。ストリートのどこかに座っていると、誰かが移動中に話しかけてくれたり、バス停にいる人と目が合って「ランチに行きませんか?」と誘われたり。いろんなコミュニケーションが生まれやすいオフィスだと思います。

伊藤:

私はこのオフィスをコンパクトシティのように考えています。ストリートはみんなが歩く場所なんですが、そこに座ることでセレンディピティが生まれます。偶然会って、「元気?」「そうなんだ、お子さんいたんだ」といった会話が生まれることで共創につながると思っています。

犬丸:

ギミックとしてシティを再現しているオフィスは少なくありませんが、ユーザベースの新オフィスはギミックではなく、インフラも整っている「街」。ユーザベース・シティにいるんだなと感じます。

伊藤:

会議室をできるだけ閉じないことですね。会議する場所をすべて覆って人の気配が感じられないと、共創の熱が失われてしまいます。外から見えていて、声が漏れ聞こえてくる。でも邪魔にならない感じをどうつくるかにこだわりました。

会議室のつもりでつくった場所は、野球のネットのようなものをイメージしています。ただの塀のようなつくりで、ガラス越しに中が見えるようにしていて、みんなが立ち上がって議論している白熱した様子が見え隠れするんです。

1階フロアのアイランドになっている部分も、外から見てわざと透けるようにしています。

ほかにも、ハイチェアを配置して、街を歩いていて偶然出会った人とちょっと座って会話が始められるような演出もしています。オフィスに人が増えれば、そこかしこでみんなが議論している、そんな風景が見られるといいなと思います。

丸の内新オフィスの一角

稲垣:

ワンフロアのオフィスが好きなんですが、構造上ワンフロアは無理だと。そうなったとき、社内に一体感を出すために、エレベーターではなく階段で行き来できるようにしたかったんです。

人数が増えたとき、2フロアにせざるを得なくなっても、吹き抜けの階段であれば同じ空気の中で仕事ができると考えました。

犬丸:

当初は吹き抜け部分を「熱」の場所にしたかったんですよね。

伊藤:

アップリフティングという言い方がありますが、まさに階段を上がっていく中で自分の気持ちを上げていく。この階段はパーパスの周りを歩いていく設計にしてあるので、デジタルサイネージを見ながら毎朝自分の気持ちを上げることができます。

社内外の垣根を越えたクリエイティブチームが、「共創」と「熱」を強くした

稲垣:

ふたつあります。ひとつ目は、社内のメンバーがオフィスに行きたいときに来られて、交流したいと思ったときに交流できる場であること。出社は強制されるものではありませんが、「会うこと」で生まれる価値があります。そういう場にしたいですね。

ふたつ目は、社外の人たちと交流したり、出会えたりする場であること。丸の内はユーザベースのお客様が多いエリアです。パーティーの開催も含め、いろんなお客様と触れ合えたらと。

ほかにも、普段のつながりの中でスタートアップの方々を招待して、そこで投資家との関係を支援することができるので、それはよい価値だと思っています。

伊藤:

共創と熱ですね。ユーザベースさんとはクライアントの関係を超越していると感じています。まさに共創関係といえるでしょう。打ち合わせをしていても、熱量を感じますね。熱量を感じるからこそ、それに応えなければと思います。

オフィス移転のプロジェクトには1年以上携わってきましたが、今回はバイオリズムの低下を感じることがありませんでした。

プロジェクトを推進する中で気持ちが冷めてしまうことは多々あると思うんですが、非常に安定的に高いテンションが続いていましたね。それは、我々がユーザベースの熱を感じていたからです。

犬丸:

私も日に日に「仲間」になりつつあるのを感じていましたし、PARTYの皆さんは私たちのWHYは何か、折に触れて問いかけてくれました。思考停止にならない対話を重ねられて、少しずつ意見も伝えやすくなった。そのおかげでよいものがつくれたと思いますね。

伊藤:

フィードバックの資料がものすごくリッチなんですよね。「我々の意思はこうです」という膨大な資料がドカンと送られてくる。これだけ本気なんだという熱を感じて、それに応じなければということでインタラクションが生まれるんです。

伊藤:

今回のプロジェクトでは、犬丸さんのようなクリエイティブ・ディレクターが社内にいらっしゃることで、同じ共通言語のもとで会話ができて、私たちもすごくやりやすかったですね。個人的には、ユーザベースのように社内にデザインやクリエイティブの機能があり、インハウスで喧々諤々(けんけんがくがく)しながらモノをつくるほうがいいと思っています。ここに手をつけられていない会社は多いのではないでしょうか。

犬丸:

今回PARTYさんと一緒に新オフィスのプロジェクトに携わってみて、担当のおふたりとは本当のクリエイティブチームのような気持ちでいられてとても楽しかったです。

このハコをどう活かすか、何を追加すればよりよくなるか、実際にオフィスができてから見えてきたこともあるので、このオフィスをさらに進化させるプロジェクトがあれば、またご一緒したいですね。

編集後記

7月にオフィスがオープンしてから、かなりの頻度で出社しています。記事にあるように、オフィスのそこかしこで会話が生まれていますし、ユーザー会を実施するなどお客様との交流機会も増えてきました。みんなが楽しそうに仕事しているのを見て、まさに「会うこと」で生まれる価値を実感しています。

今回の取材で驚いたのが、デジタルサイネージの話でした。「場所になじむよう、1年間の光の入り方を全部シミュレーションしている」「影の位置を時間ごとに変えている」「階段の赤色を反射させている」など、初めて聞くことばかり。デジタルサイネージは外からもご覧いただけるので、丸の内にお立ち寄りの際はぜひ眺めにいらしてください!