JVRの小玉です! 2012年末にJVRに入社してから6年ちょっと、ずっとentrepediaの開発をしてきました。

どのチームでも共通とは思いますが、やはり重要になってくるのは「人」です。というわけで、ここ1年くらいで4倍(!)に増えたTechチームの採用について書いてみようと思います。

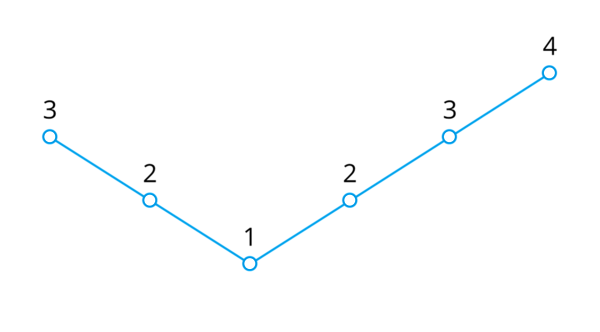

3→2→1→2→3→4

上の図に示していますが、この数字の並びわかりますでしょうか?これはJVRで私が経験したエンジニア数の変遷になります。

もともとJVRには3人のエンジニアがいましたが、いろいろなタイミングが重なり、2017年の4月頃にフルタイムのエンジニアが私1人になりました(これはユーザベースによる買収とは直接関係ありません)。

別プロダクトのエンジニアに手伝ってもらっていたので完全なるワンオペではありませんが、それでも開発や運用、緊急の障害対応などシステムに関わる部分はすべて自分にかかっているというプレッシャーはきつかったです。

その後、業務委託や期間限定ヘルプのエンジニアがジョインしてくれたことで、新規開発をストップせずに運用メンテや緊急対応を回せるようになりつつも、「2→3」の過程はとても苦労しました。

全然採用できない……

2017年7月あたりから本格的に採用を開始して、最初はWantedlyとビズリーチ、数社のエージェントが採用チャネルでした。

ビズリーチは、タイトルとか文面を工夫して送っても送っても返事がない(極めつけは数百件候補者見て20件以上送ったのに返信ゼロ)。

Wantedlyの応募は2件ほどあったものの、経験ゼロで技術スタックも合わないためさすがに厳しい。

さらに、エージェントが推薦してくる候補者はこちらの提示要件を完全に無視したようなスキルの人ばかりで、絶望的な状況です。

採用のために費やした時間は、振り返りなども含めると少なくないし、そもそも貴重な開発時間を削っているので、いくら採用にタイミングなどの「運」の要素があるとはいえ4ヶ月間成果が出ないのはまずい。

「人」が増えないというのはできることが単純に少なくなるだけでなく、それによって大胆な打ち手も取れなくなってジリ貧になるから、何とかしないと本当に後がないとかなり追い込まれていた記憶があります。

JVRエンジニアのぜにーとふーみん。2人ともWEBエンジニアだけどアプリ開発しています

転職ドラフトによる快進撃

年末の大型リリース(企業検索が超快適になる、ユーザも営業的にも待望の機能改善)を控えた2017年11月1日、新しい採用チャネルとして導入したリブセンスの「転職ドラフト」の指名期間がスタートしました。

転職ドラフトは企業側が、リブセンスによる事前審査を通過した転職希望のエンジニアのレジュメを読んで、野球のドラフト会議のように「年収提示」と共に「指名」する転職サービスです。

野球のドラフトと異なり、エンジニアの本名は隠されていますが、「どこの企業が、どういったスキルを持ったエンジニアに、どれくらいの年収提示をしているか」といった部分はすべてリアルタイムに公開されるので、指名期間の2週間はとても緊張感があります。

2017年中に最低でも1人は採用したいというのが悲願だったので、もう藁にもすがる思いでがむしゃらにレジュメを読み、テンプレートではない個別の長文メッセージを書き、候補者のブログやGitHub、Twitterなどをひたすら見て「良いな」と思うポイントをまとめる。さらに最終的な文面を「いい感じ」に整えてもらうところなどを他のメンバーに手伝ってもらって、14人の指名を行いました。

その後、9人からの指名承諾があり、怒涛のカジュアル面談(2週間弱で9人と面談)を経て、2人がさっくん(JVR代表の佐久間さん)による最終面接に進みました。そして大型リリースも無事終えた12月25日の午前11時、1名から入社受諾のメッセージをもらいました!(もう1人はさっくんが言った「最後は直感!!!」というアドバイスに従って他社に決まってしまいました)

それが、今年3月入社でJVRの開発を引っ張ってくれているぜにー(銭神さん)です!!!

ぜにージョイン決定の瞬間のSlack

Keep in Touch

ちなみに、面接で候補者の人と話したときはすごくいい感じで興味を持ってもらっていて、もうこれは入社間違いないのでは? って状況で、だけど「ちょっと返事を2週間待ってもらえますか?」とか言われたら要注意です。

すぐに結論が出せない理由についてちゃんと聞いておかないと、あっという間に他社に持っていかれてしまいます。

別のケースでは、正式なオファーレターも受諾してもらったとしても、安心しきってはいけません。まだ入社まで数ヶ月あるので、普通の入社手続きを進めるだけで消費するのはものすごくもったいないです。

上記2つのケースに共通するのは「Keep in Touch」です。まだ正式なオファー受諾に至っていない候補者には、最後の最後まで「入社したい」「一緒に働きたい」という気持ちを無限に高め続ける必要がありますし、受諾後も入社後からロケットスタートを決めるためにできることはいくらでもあります。

たとえば歓送迎会といったチーム横断の飲み会に誘うのは、開発以外のメンバーに会ってもらうことができて、全体の雰囲気を知ってもらう上でもとても都合がいいです。

さらに他のメンバーから、ミッションやサービスにかける熱い思いとかを語ってもらったりするとさらに最高です。

また、入社が決まっている方であれば事前にSlackに入ってもらって、業務知識やよくあるやりとりを把握しておいてもらうのも手です(※入社同意書にサインしてもらってNDAを結び、さらに現職で情報セキュリティの観点から他社のメアドを保有することに問題ないか、複数チャネルに入ってもらうならマルチチャネルの外部Slackアカウント、などいくつか気をつけるべきポイントがある)。

実際、入社まで4ヶ月とかなり時間があったメンバーに対しては、新サービスの合宿に来てもらったり、飲み会に誘ったり、Slackに来てもらえないかコーポレートの方にも協力してもらって方法を探ったり、JVRの全体ミーティングに来てもらったり、入社直後からチームに馴染んでもらえるようにいろいろ工夫しました。

筆者(右)と、業務委託から正社員エンジニアになったムスタファ(せいや)

できることがグッと広がる採用

以前、採用をテーマにした「みんなの会(THM/ユーザベースの全社会議)」で、「候補者はバリュー、ミッション、スキルの順番で見る」「自分よりできるやつを採用しろ」というアドバイスがありました。これは本当に真実で、「その人が入ってくれたら(これまで諦めていた)あれもできるし、これもできる、さらに自分たちが想像もしなかったことまでやってくれそう!」ってワクワクしないと何かが違っています。

よくあるパターンは「その人が入ってくれたら、(すでにやってる)これとあれはお願いできそう」です。これだとチームができることが広がるわけではないので、勇気を持って「迷ったら採用しない」に従ってお見送りの判断をします。

目指すチーム

ユーザベースによる買収後、OKRによって明確な目標が常にあらゆる判断の基準が生まれ、素早い判断でより最適な手段に切り替えることが可能になったと強く感じています。

そのためにはどういうチームであるべきか、と考えたときにイメージしたのは「アメーバ」です。4人が1人と3人、2人と2人というように、状況に応じてアウトプットが最大化するように、どのように分割したとしてもワークするようなチームでありたい。

つまり最小ユニットは1人になります。すると今度はどんな人を採用すればいいのか? という疑問が出てきます。

ここは「JVRミッションとサービスへの強い共感」と「フリーランスとして飯が食える人」だと考えています。1つ目は当たり前かもしれません。

JVRのミッション「挑戦する勇気と機会を生み出すプラットフォームをつくる」を実現していくためにすでにあるentrepedia、これから育てていくami以外の何かを始める可能性はありますし、予定していた面白そうな開発タスクを劣後させてでも優先しないといけないタスクにフォーカスすることもあります。

技術スタックについてもそのとき最適なものを選んでいくので変わることも十分ありえます。そんな状況下でも気持ちを1つにして目標を追うためにはミッションへの強い共感が必要不可欠です。

2つ目は「1人チーム」となった場合でも他チームと連携できる柔軟性とコミュニケーション能力、本質的にユーザの問題解決につながっているのか自問自答して見極める力、最後の最後までやりきる根性、「フリーランスで飯が食える」にはこれらの要素がすべて含まれていると思っています。

amiのユーザー会でテスト配信の準備中。ご協力いただいている皆さま、いつもありがとうございます

最後に

こんな感じで全力で採用しているJVR Techチームですが、3Q(7〜9月)中のリリースを目指して新サービスの「ami」にすべてのリソースをつぎ込んで開発中です。

起業家をお招きしたami飲み会中の熱いひとコマ

amiは「起業家とサポーターがつながるライブアプリ」というキャッチフレーズの通り、起業家がライブ動画配信するアプリになります。

リリースに向けて、エンジニア一丸となって配信環境やオペレーション面でも様々な準備を仕込んでいます。noteでもamiについて毎日配信しているので、ぜひ読んでみてamiが実現したい世界を体験してみてください!

本記事にはすでに退職したメンバーも含まれております(組織名・役職は当時)