ざっくり年表

・〜2019.12 INITIAL事業内のマーケティングチームとして活動

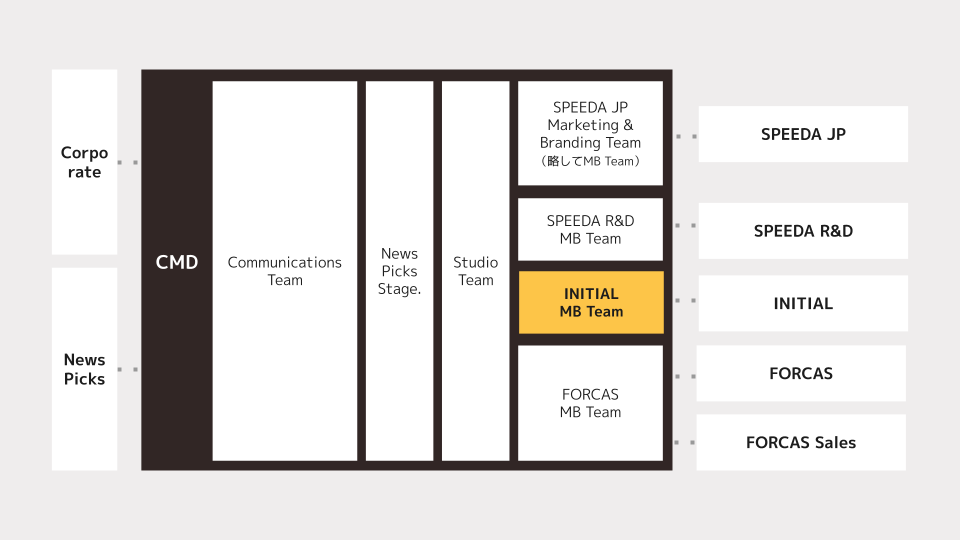

・2020.1 B2B SaaS事業のマーケティング組織を統合 、Marketing & Branding Division(現 Communications & Marketing Division)が新設

・2020.1 新設Division内にINITIAL Marketing & Branding Teamが発足

・2021.7 志賀入社、SPEEDA Japan Marketing & Branding Teamに配属

・2021.12 浦川入社、志賀と共にINITIAL Marketing & Branding Teamに配属(志賀は異動)

チームメンバー紹介

・志賀 康平:(Teamリーダー):西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」) → ユーザベース(2021年7月~)

・浦川 逸:ANAビジネスソリューション株式会社 → 株式会社博展 → ユーザベース(2021年12月~)

INITIAL Marketing & Branding Teamってどんな仕事?

志賀 康平(以下「志賀」):

私が入社したのが2021年7月で、ちゃんうら(浦川)が12月。この2人でチームを運営し始めたのも、2021年12月です。

私たちの仕事は大きく分けるとふたつあって、ひとつ目はセミナー運営。基本的にはINITIALのターゲット層に興味を持ってもらえるようなセミナーを企画し、集客から当日の運営までを担当しています。今はコロナ禍なのでほぼ全てオンラインのセミナーですね。

ふたつ目は、スタートアップに興味がある人にWeb上で直接INITIALを知ってもらう動線をつくることです。

具体的には、広告や検索からINITIALのサービスサイトに訪問して、ホワイトペーパー(市場分析資料・事例紹介など)をダウンロードしていただくことや、サービスのトライアルに申し込んでいただくことを考えています。いわゆるオンラインマーケティングと呼ばれる領域です。

セミナー運営やオンラインマーケティングによってリードを獲得し、それをISに渡すのが主な仕事です。細かい役割分担はこれからですね。良くも悪くも2人しかいないので(笑)、それぞれがやれることをやっています。

志賀:

SPEEDAでもINITIALでも、私がやっていること自体はほとんど変わらないんです。セミナーに出てもらう人を探して、その人に話してもらったことをどうプロダクトにつなぐのか? というセミナー周りの業務を担当しています。

その他のマーケティングやオンライン分析といった部分は勉強中ですが、コーポレートベンチャーキャピタル(以下、「CVC」)の戦略をつくることは、前職のJR西日本でもともとやっていたんですよ。当時から「大企業のスタートアップ投資をどうすべきか」といった課題感をもっていたので、むしろ出演してくださる方々と意気投合できるケースが多くあります。

浦川 逸(以下「浦川」):

実は私、入社面談ではFORCAS採用だったんですよ。入社1週間前にランチミーティングがあって、そこに志賀さんもいて「誰だろう」と思っていて。「配属が変わってINITIALになるんだけど大丈夫?」って、そこで聞かれました。え? みたいな(笑)。

前職では、B2CのイベントPRを担当していました。だからSaaSのことも分かっていないですし、なぜユーザベースに入れたのか自分でもナゾです(笑)。当然INITIALの事業とも、これまで全く関わりがなく「CVCって何?」ってところからのスタートでした。よく言えば新鮮、悪く言えば「なんだこれ」という感じで。

でも私はSaaS業界が初めてなので、新しいことにチャレンジすることに変わりはないから、配属が変わることに抵抗は全くなかったです。逆に面白いなと思いました。

その後はネットで文献を見つけて情報をキャッチアップしつつ、入社してからは実際のプロダクトページやセミナーを見たり、フィールドセールス(以下、「FS」)がやっている商談に同席させてもらったりしながら、プロダクトについてキャッチアップしていきました

浦川:

まずスタートアップ業界自体、流れが早くて勢いがありますよね。世の中の価値観がひっくり返るようなソリューションを考えるスピード感は、見ていて面白いと感じます。

INITIALユーザーの多くの方々は、スタートアップへの投資判断時などにINITIALを活用してくださっています。スピーディーな判断が必要な方々に価値提供できているのは、プロダクトとして意義があると思っています。この業界のちょっと特殊なスピード感は、触れていて刺激にもなりますね。

もう1つ、INITIAL MBTはチームとして歴史が浅いからこそ、これからやっていこうということもたくさんあります。それにひとつずつチャレンジしていけるところも面白いと感じています。

お互いに自分の強みを活かし、弱みを補完し合いながら仕事に取り組んでいるので、自分もココで何か貢献できることがあると思えるんです。CMD全体の雰囲気も明るいし、協力的です。一緒にコミュニケーションをとりながら、組織をつくっている感じが楽しいですね。

志賀:

私は、自分が業界のトップランナーの人の話を伺えることや、その話を発信できることにやりがいを感じています。スタートアップへの投資に関しては、私自身が事業会社にいた頃に悩んでいましたし、他社のやり方がどうかと聞かれても、情報が出てこないことが多かったんです。

思いつきのように投資をして結果がわからないまま、業績が厳しくなると辞めちゃう──語弊はありますが、ある種のブーム的な感覚もあって。これはスタートアップに対しても、投資をする事業会社にも、よくない状況だなと考えていました。

事業会社が成長のためにオープンイノベーションを謳っても「そもそもオープンイノベーションってなんだっけ?」とか「オープンイノベーションを使ってどう成長するんだっけ?」とか、そんなふわふわしている状態で、やり方に困ってる人はたくさんいるはずです。

そういった人に成功例やトッププレイヤーの人たちの声を伝えていくことは、めちゃくちゃ価値があると思っています。自分が悩んだことも踏まえてやりがいを感じますし、単純にトップランナーに「なぜそう考えるに至ったのか」という話を聞けるのは本当に面白いです!

チーム内外のコミュニケーション

志賀:

INITIAL MBTとしてよく連携する部門は、IS・FS・カスタマーサービス(以下、「CS」)です。特にISと連携を密にしており、ISとの共通目標として、PL(パイプライン/有効商談)数を掲げています。商談をして、次のステップに進んだ数ですね。

PLになるような商談をISと追っているので、INITIAL MBTとISで目指すものが違って衝突することはありません。私もセミナーを開催するときには「商談やPLにつながるターゲットリードに参加していただけるセミナーになっているか」というように、ISと同じ目標・目線を持つことを大事にしています。

このよく連携する部門の全員で、週に2〜3回は情報やOKR(目標管理手法のひとつ)を共有する場があるんです。新しい仲間が増えてきていますが、20人程度なので全員の顔が見えますね。

また事業の方向性を相談するために、INITIAL事業CEOの千葉さん(千葉 信明)とも、週に1度はミーティングをしています。ちゃんうら(浦川)も千葉さんと1on1しているし、僕ら2人もかなり密にコミュニケーションを取っていると思います。

浦川:

私は実際にユーザーの方の声を聞きたいと思っているので、CSのメンバーに依頼してINITIALの新規加入者向けの説明会に同席し、ユーザーの方と対面する時間をもらっています。会の後に、CSに気になったことや分からないことを聞くようにしているんです。それをやることで、プロダクトを活用される方々の解像度が上がるし、CSとも目線合わせができる機会が生まれるかなと感じています。

チームで挑戦しているイシュー

志賀:

まずマーケティングにおける課題は、3ヶ月先や半年先のリードをどうつくっていくか考えることです。それには、現状を改善しながら新しい施策も打っていかなければなりません。でも、セミナー後の集客やISに渡した後のPL数といった、足下の分析がまだ十分にできているとはいえなくて。

他のチームに、目の前のタスクである商談獲得や営業提案、カスタマーサクセスに集中してもらうためにも、私たちINITIAL MBTが3ヶ月先や半年先を常に見据えて、将来の成長を牽引する顧客接点を創出していかなければと思っています。それからブランディングについては、やっぱり「スタートアップ情報といったらINITIAL」と言ってもらえるようになりたいですね。

すごく幸運なことに、業界のトッププレイヤーの方々がセミナーに出てくださっています。ユーザーの方々が「どこのスタートアップがすごいんだっけ?」とか「どのベンチャーキャピタルが有名?」と調べるとき、そのセミナーを視聴してくださった方々から、「INITIALを使えばわかるよ」と口コミで広がるようにしたいんです。

「どうやって始めたらいいんだっけ?」というときに、「じゃあまず、INITIAL」と思ってもらいたい。ユーザーからの評価は一定いただいているので、たとえばネットで検索したらユーザーの事例が引っかかるようにするとか、ユーザー同士のネットワークも作りたいですね。ユーザーコミュニティのようなものが良いのか、どういう形にすべきかはこれから考えていく必要がありますが、そういった場所をつくるチャレンジをしていきたいです。

浦川:

スタートアップ情報プラットフォームとして、すでに多くの方々が、INITIALを必要としてくれていると感じます。引き続き、皆さまにINITIALがなくてはならないプロダクトだと思っていただける状態をつくり続けていきたいです。INITIALの強みは様々ありますが、それをご理解いただけるよう発信をしていく必要があると思っています。

浦川:

NewsPicksとの連携があるかどうかは、すごく重要だと思います。実際にサービスを使う方は、世の中の新しいことを知っている必要があると思うので。スタートアップの情報だけでなく、さまざまな業界の最新情報が集まるNewsPicksとつながっていること自体がストロングポイントだし、競合にはない部分。今後もNewsPicksと連携したセミナーや、最先端をいくコンテンツを本気でつくっていきたいと思います。

志賀:

INITIALの一番の強みは、データだと考えています。そもそも「スタートアップとは何か?」という定義や、資金調達のシリーズについての説明など、収集したスタートアップのデータを独自に定義しています。これにより、INITIALを見ればスタートアップ投資に関する必要情報をただ眺めるのではなく、意味を持って取得することができます。

また、このINITIAL独自の定義づけは、データチームによる、たとえば官報や登記簿謄本から細かいデータの積み上げにより支えられています。このデータの積み上げと定義は、一朝一夕に真似できることではないはずだし、INITIALの大きな強みになっていると思います。

その強みを、ちゃんとユーザーに知ってもらえるかどうかが大事ですよね。ありがたいことに最近は、半期に1回のペースで公開している資金調達レポートをはじめ、経産省などの行政機関やJVCA(日本ベンチャーキャピタル協会)にもINITIALのデータを利用していただいています。これはINITIALデータの積み上げと定義が認知されてきている何よりの証しだと思います。今後も私たちの強みをしっかり発信していきたいですね。

志賀:

INITIAL事業はスピード感を持って拡大していて、事業とともにメンバーも一番成長できるフェーズにあると思います。整っていない部分はたくさんありますが、まだまだ少ない人数だからこそコミュニケーションも密にとれているし、人に寄り添える事業部だと思っています。更なる成長に向けて、メンバー全員で成長しながら走り切りたいです。

浦川:

INITIALをはじめ、ユーザベースには親切な人がとても多いなと思います。私は、SaaS業界もCVCのこともわからない中で入社しました。でもいつも誰かに教えていただいたり、助けていただいたりしているので、すごく安心感があります。

志賀さんはずっと大阪にいるので、直接会ったのは3回くらいですよね? それ以外は基本的にオンラインミーティングで話すことがほとんどですが、すごく忙しそう(笑)。そんな中、わからないことをいろいろ聞いてしまって申し訳ないと思いつつ、志賀さんは私に会社のファイナンスの仕組みを講義してくれるなど、面倒見が良い人。今は教えてもらってばかりなので、自分も仕事で返せるようになりたいと思います。

志賀:

ちゃんうら(浦川)がどう感じてるかはわからないけど、私は大阪にいて仕事がやりにくいと感じたことはないです(笑)。毎日話すことを大事にしていて、何かあったら言える環境をつくっていますし、このチームに入ったら仕事のやり方はこう! というのはないんですよ。

私のように前職の経験からユーザーの理解度が高めの人もいれば、ちゃんうらのようにSaaS未経験で、まずはプロダクトの理解から、という人もいます。これからチームに新たに入ってきた人も、その人に合ったやり方をしたらいいんじゃないかな。

それぞれが最も輝ける場所で走るのが一番だと思っています。リーダーの私がやっていることを、メンバーにもそのままやってほしいわけじゃないですし、むしろ私より成果を出せるところは引っ張っていってほしい。

自分がマネジメントしているというよりは、メンバーと一緒に頑張って事業を成長させていこうという感覚で、チームをつくっていきたいですね。毎日、ああするこうするという話をしてメンバーと一緒に成長していきたいと思っています。