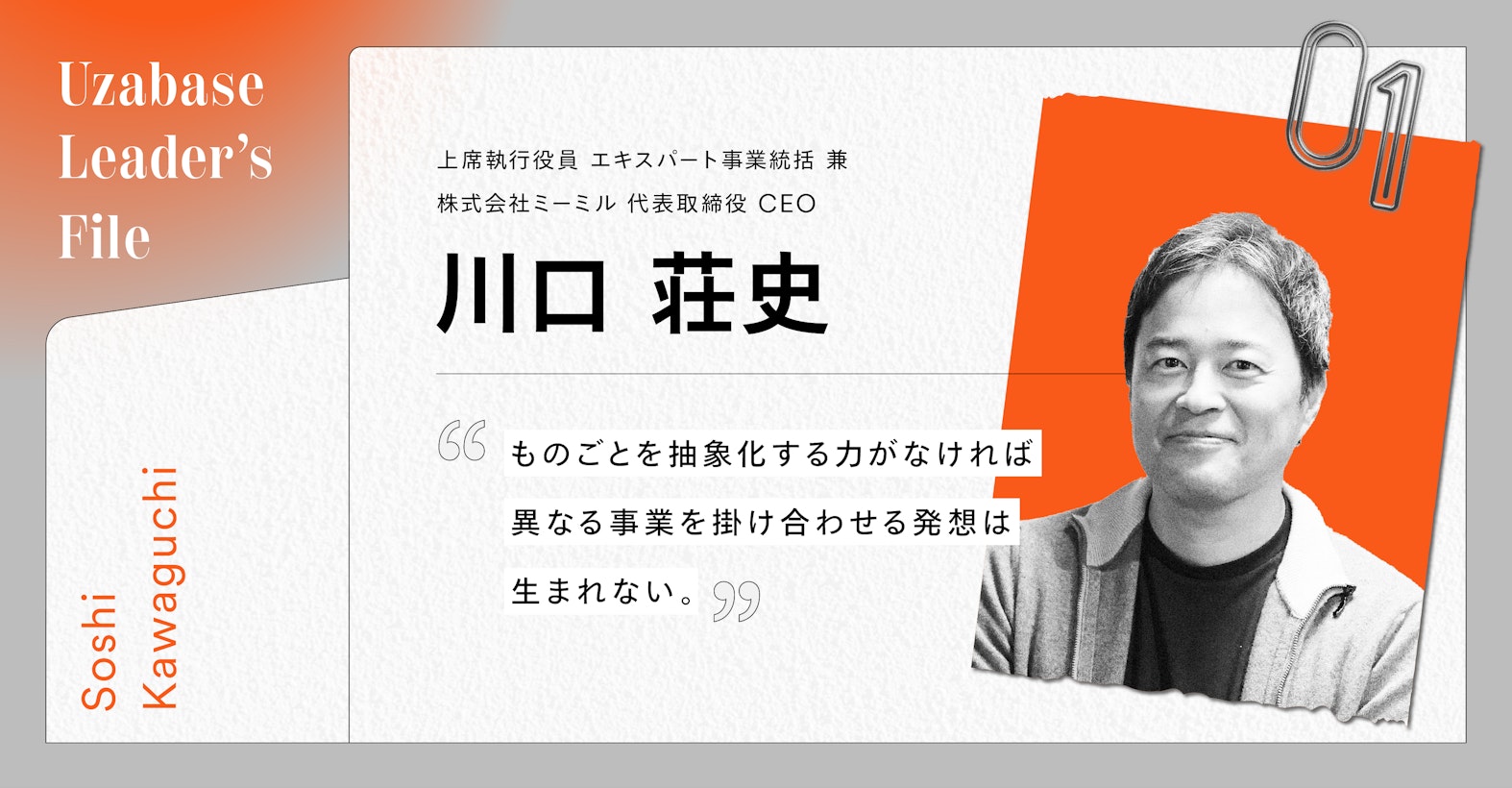

事業の掛け合わせは"解像度"と"抽象化"のバランスから生まれる

そもそも僕は起業そのものがしたかったわけではなく、事業をつくりたいと思っていたんです。事業を生み出すことだけ仕事にできたら幸せだと考えていました。

でも実際には事業の創出と、リソース配分や組織文化の構築は不可分。会社という形にして、投資アロケーションや組織全体に対しての責任を自分で持つほうが、ちゃんと事業開発ができると考えたんです。やってみると、組織自体をつくることの意義や面白さも感じます。

個人が自由で豊かに働くために、会社に依存しない働き方を実現する。そのために個人のナレッジやノウハウをその人自身の価値として整理・可視化をしたいと思っていました。そうしてMIMIRを起業しています。

人材価値の顕在化をテーマとして取り組んでいる中で、ナレッジに絞って1時間インタビューで提供する仕組みがよいのではと。もともとM&Aや新規事業に関わってきた中で、人から聞くことで得られる価値、人の知見活用の可能性を強く感じていました。そうした中で投資ファンドの知人からGLG(世界最大級のエキスパートネットワークサービス)についての話を聞いたことも後押しになりました。

プロジェクトごとに専門家を集めて実行できる仕組みをつくりたいとも思っていましたが、外部人材をプロジェクトベースでマネジメントするのは簡単ではない。外部人材に合わせたコミュニケーションスキルやプロジェクトマネジメントスキルも必要で、そうした中で執行を前提としたスキルや専門性のミスマッチも起こりやすくスケールしにくい。

でもナレッジベースで知見を提供する形であれば、期待値のズレやミスマッチを減らし、デリバリーのリスクも軽減できる。なので、インタビューをベースとしたエキスパートネットワーク事業から始めました。

異なる事業の掛け合わせは本当に難しいです。

MIMIR創業当時、ユーザベースとの融合をマストとは考えてはいませんでした。それでも2020年にユーザベースへジョインする意思決定をしたのは、単体よりも異なる事業同士を掛け合わせて新しいものをつくるほうが、おもしろいからです。

知見のプラットフォーム化にはトライしたいと考えていましたが、もしもMIMIR単体でSaaS事業をつくって伸ばそうと思ったら、資金調達をしても5〜10年はかかってしまう。それよりも、意思決定を支援する情報プラットフォームと組み合わせて非連続な事業をつくるほうが、早期により大きな世界が見える。同じ時間をかけるならばそちらの方が有意義だと考えました。

でも実際にやってみると、それがすごく難しい。M&Aにあたって机上では想像できても、実際にはシナジー創出に至らないことがよく起きるのも実感します。特に組織が大きくなり複合化していく中では、「抽象化する能力」と「異なる点と点をつなぎ合わせるスキル」が経営者にものすごく求められます。

それらがないと、そもそも事業同士の掛け合わせようといったアジェンダが頭に浮かばないし、組織全体をどういう方向に持っていくかも、一段抽象化して物事を考えて、それをメッセージとして伝えられないとダメなんです。それができたうえでの現場解像度、という順番なんですね。顧客・現場解像度を最優先に事業をつくっていく感覚とは大きく違いますね。個人的にも、創業した会社でやってきたマネジメントとは全然勝手が違って悩みました。

MIMIRのエキスパートネットワークはインタビューを提供するサービスではなく、知見を提供するサービスであり、それをどうプラットフォームに乗せるかという発想をする必要がある。スピーダも、ただのデータコンテンツサービスではなく、意思決定のプラットフォームなんです。

2023年は、SPEEDA(現 スピーダ 経済情報リサーチ)とMIMIRの融合が大きく進んでSPEEDAのCo-CEOとして「新SPEEDAになった」と言っていたし、2024年は経営企画・金融機関・コンサルティングファームの顧客支援を担うセールス組織のマネジメントとして、当時のSPEEDAとINITIAL(現 スピーダ スタートアップ情報リサーチ)の融合も進んで、千葉さん(千葉 信明/旧ユーザベース執行役員)と「スタートアップ情報をインフラに」と言っていましたね。

そう。でも、こうした思考ができる人は案外少ない。もうひとつ、異なる事業を掛け合わせようとすると時間がかかるので、短期的な数字や現場感とのトレードオフが起こります。それらを全体最適で意思決定する必要もあります。これまで現場感や短期的な達成やリターンを優先して判断をしてきたのとは、また別なんですね。

MIMIRとスピーダの組織融合も、いまは明確にアウトカムが出始めていますが、それなりに時間を費やしている。2020年や2021年時点では成長はしていたものの、私の中でマネジメントコストや投資配分やリソース投下の優先順位的には、短期的な数字を犠牲にしている感覚はありました。

実はFLASH Opinionをリリースしたときも、いま目の前でFLASH Opinionに取り組むよりは、営業に投資したほうが短期的な数字を出すことはできました。ただ、それだけだと中長期での競争力がなくなってしまうわけです。なにより、顧客基盤や投資拡大といっただけのシナジーではつまらない。

収益性は確保したうえで中長期を見据えた動きをしていくところを、いかにバランスを取っていくかがものすごく複雑。この複雑性は、スピーダとの融合でさらに増しましたね。

リーダーは「非連続の成長のタネ」を仕込み、自ら仕事を生み出すもの

よく、組織が成長すればするほど横連携が大事とか、サイロ化を防ぐ必要があると言いますよね。でも私は自分が意思決定構造に入っていないところに働きかけるのは、かなり優先順位を下げています。あまり考えたくないぐらい。

なぜなら、自分が意思決定構造に入っていない事象を変えたり調整するのは手間がかかりすぎるし、場合によって社内政治的にもなりかねないから。リソースは有限で、マネジメントリソースをどこに振り分けるかはかなり重要な意思決定です。余裕があるときは別ですが、自分が意思決定できる範囲にコミットしたほうが効率的。これは意思決定構造を尊重するという考えでもあります。

もともとCEOをやっていて、全社の意思決定者が自分であるのが当然という感覚でもあったので、意思決定ラインでないところへの働きかけは非効率に感じるというか、苦手なんだと思います。だからこそ、意思決定の構造をどうつくるかが重要なわけです。

2023年にSPEEDA(当時)のCo-CEOを兼任したことで、融合は推進しやすくなりました。むしろそうした体制をつくらなかったら、シナジー創出の実現はできなかったでしょう。リーダーを同じにして組織をまとめると早い。今年からNewsPicks組織でスピーダとのシナジー創出を担う組織のリーダーを兼務しているのは、そうした理由でもあります。

ありますね。特に、「任せ方」のバランスにはいつも試行錯誤しています。直接のラインでないところに私が介入すると、リーダーやメンバーの自立性や成長機会を奪いかねません。

自分のやり方としては、「すべて任せる」ということはあまりせず、任せる範囲=「ここまでなら失敗してOK」という枠を一定決めて、その範囲で自由に動いてもらうことが多いですね。それを踏まえて、わからないのであれば仮説や案を出す。そういう寄り添い方を意識しています。

「自分は単年でいなくなるんだ」くらいに構えていたほうがいいと思います。ポジションに固執したり安住したりすると起きる弊害は多いんです。リーダーとしてリスクを取る、その結果として自分の仕事がある状態が健全だと考えています。

そもそもリーダーは「中長期で取り組むようなアジェンダの種を生み出す」ことが前提。短期的な数字達成だけを追うことや連続的な成長だけであれば、現場から若い人をリーダーに上げていった方が解像度は保てるし、新陳代謝にもなっていいはず。

私の毎年の役割や役職も、MIMIRのCEO以外は絶えず変わっていますね。非連続の成長の種を仕込んで、リーダーとしての自分の存在意義を毎年つくりにいく。そうじゃなければ、私はいる意味がないと思っています。

「コンテキストから解を導き出せるよう働きかける」リーダー育成術

私からでなく、自分で解が出せるような働きかけをすることを重視しています。特にすぐ下の階層については、自分の方が手っ取り早く解が出せることも多いと思いますが、自分が関わらないようにしています。実際に現場の解像度が高いほうがいい解がでることもあるので、解に対しては私の想定する枠組みから外れているかの確認や、意図や枠組みを伝えるだけにします。

場数を踏んでいくことで、「この枠組みに沿えば川口さんも文句ないだろう」という判断ができて、私を気にせず主体的に進められるようになる。

むしろ解よりも、「問い」をつくっていくための投げかけをしている感じです。解を与えることはわかりやすいですが、実際にはひとつ下のレイヤーの仕事をしていることになる。むしろ新任リーダーなどは視座がズレていることの方が多いので、上位役職としての「問い」の立て方を身に着けるほうが大事ですよね。

私が直接コミュニケーションをとるのはリーダー層になるわけですが、基本的には相手のリーダーシップを尊重します。バリューに沿っていればマネジメントスタイルはそれぞれでいい。優先するべきは意思決定構造なので、リーダーがいながら介入するというよりは、リーダーを介して変化をさせるし、場合によってはリーダーを変えるという意識は持ちます。ですが、リーダーがいながら、変にその構造を壊しに行くことはしません。現場もその人も混乱してしまいますから。

シニアタイトルだとしても、いきなり外部から採用した人に大きなチームを持たせる判断はあまりしませんが、意思決定者としてはリーダー任用の責任はとても大きいですね。任用した限りはサポートするし、責任は持つスタンスにはなります。自分が任用していないケースでは、適性判断も含めて責任を持つということだと思います。

「自分より周りが評価される」リーダーであれ

これは「誰からも評価されない、評価される必要はない」という創業CEO的な考え方なんです。

会社で働く人は、会社からの「評価」がモチベーションにつながりますよね。評価をされないと給料も上がらないし、権限も大きくならない、仕事の自由度も増えないでしょう。だから会社の評価プロセスはとても重要です。

でも創業CEOって誰からも評価されなくてもなれるんですね。評価されてCEOになったわけでもないので「周りから評価されなければ」という感覚がない。自分がやったかどうかに関わらず、結果さえ出ればいい。

何度か創業していると、ある意味誰かに雇われるというよりも、「いつでも辞めて起業できる」という気持ちもあるので、変な意味でのポジションへの固執もなくなります。自分よりも周りが評価され、モチベーションが上がって主体性が育った方が結果は出やすい。

でもユーザベースの社員は市場価値が高い人が多いし、特に一定以上の役職になると転職はしやすいと思うんですよ。そういう意味では、実際には評価やポジションに固執しすぎない働き方はできると考えています。

「人に承認される」という外的動機づけがモチベーションになるのは、人間の本質であるとは思います。本能的にも他者との相対的優位をどう確保するかは、生きものとして重要な要素なわけですから。

もちろん私にもその感覚はあるんですが、大事にしたいのは外発的なものより、内発的動機づけですね。自分の絶対的評価を優先したい。ユーザベースもスローガン的に「Play business」を掲げていますが、仕事でも評価されるかより自分が重要だと思うことに純粋に情熱を傾けられる方が楽しいですね。

まさにそうです。自分の承認欲求を満たしても、自分がちょっと幸せになるだけ。でも結果を出そうと思ったら、自分ではなく周りが評価されたほうが、物事が進みやすくなるんですよね。

周りが評価される環境をつくって、自分自身は内発的動機づけをエンジンとして前に進むほうが、健全なマネジメントができると思います。特にポジションが上になればなるほど、自分自身に対する評価は気にしないこと。上位の役職だと、そもそも絶対的にフェアで、かつ本人が100%納得する評価を下すことは難しいですから。

ここでも抽象的思考が大事だと思います。「自分はこのために生きているんだ」「だからこういう世界が実現できたら幸せだ」という抽象思考ができるか。そして、それを楽しいと思えるかどうかですね。

すべての解像度を高めることは不可能。情報の粒度を調整しながら経営判断を行う

ずっと不安ですよ。むしろ不安と共に生きていく感じです。特に層が上になったり複数の組織を見たりするようになると現場と距離ができる。現場の解像度を高く持てば安心できるけど、それにはものすごいコストがかかります。

すべてにおいて解像度を高めようと思うとリソースが足りないし、そこだけに時間を割いていられない。だから、どこの解像度を高めるべきかを定めることと、現場解像度が十分ではなくても判断することが求められます。これが大変ですね。

事業が大きくなると、求める解像度で情報を得られることはなくなってきます。うまくいっていればそこまで解像度を高めなくてもいいけど、ダメになる兆候があるとか、うまくいってない場合は解像度を高めに行かなければならない。リーダー経由で解決できることもあれば、リーダーを変えなければならなかったり、自分が入らないといけないこともある。

かといって、うまくいっているときや一見うまくいってないけど、うまくいきつつあるときに介入して、無駄な仕事を増やしたり、現場を混乱させてしまったりしてもいけない。この判断を常にしていかなければならないのは不安ですね。

失敗はたくさんありますが、「このやり方でうまくいったと思わないでください」と言われたことがありました。創業期が過ぎたぐらいで次の事業立ち上げをしたときに、一部のメンバーに集中的に負荷がかかってしまったんです。それで、一部に負荷をかけすぎるやり方でよかったと思うなよ、と。

新規事業だと、コンテキストの共有とかクイックな軌道修正とかコミュニケーションも最低限ですむので少人数がやりやすかった。結果的にうまくいったと自分では思っていたんですが、メンバーから前述のように言われて……。それを聞いたとき反省しました。

だからFLASH Opinionを立ち上げるときは、最初からチームを前提とした座組を組んで、コンテキストを伝えることにもリソースを割いて進めました。立ち上がってから1年かけて徐々に権限を移譲して、最終的にPdMに意思決定を委ねることは私も勇気がいりましたが、自分がボールを持ち続けるのはよくないなと。リーダーに移管できる前提でのチーム組成を意識しましたね。

2024年はMIMIRに加えて、スピーダの経営企画・金融機関・コンサルティングファームの顧客支援を担う大きな組織を見ていたので、マインドシェアは8〜9割が組織マネジメントやリーダー育成の感覚でした。MIMIRよりもスピーダに時間をほとんど割いていましたし。事業開発にも十分なマインドシェアを割くことができなかった、というか優先順位を下げざるを得なかった。

2025年は、私はNewsPicksとのシナジー創出や海外など、事業開発に時間を割けるように役割のシフトをしてます。結果としてリーダーが育って、自分のマインドシェアを非連続の部分に割けるようになっていく感じです。

NewsPicksとスピーダを融合し「唯一無二」のサービスに

2025年はNewsPicksとスピーダが、エキスパートを介してより深く協業する体制を築いていきます。両者が融合し一体化した事業になれば、唯一無二の世界観が描ける。

そもそも、スピーダとNewsPicksという別々のビジネスをひとつのグループ内でここまで育てられたことが興味深い。個別最適で成長してきたからこそ、独自の価値をここまでつくり出すことができた。

このタイミングでスピーダとNewsPicksが融合に向けて前進しようとしていることは、非常に大事。社外に発表できている中でいうと、認定エキスパートもそのためのひとつの取り組みですが、ここに留まりません。

私としても今年はスピーダ、NewsPicks、MIMIRをまたいで大小の組織の異なる役割での兼任が多く、正直わけがわからない状態です(笑)。だけどこれは一時的で、いずれの役職も半年から1年で移管していく前提でいます。こうした取り組みを、私自身も楽しみたいと思っています。

編集後記

ユーザベースの役員たちにとって、「リーダー」とはどんな存在なのか──そんな問いから始まった今回のインタビュー。川口には何度かインタビューしていますが、これまでで一番「すごい!」「なるほど!」と感じたインタビューでした。このインタビューを経て、他の役員にも「リーダー論」を聞いてみたいと思ったので、シリーズ化することにしました。複数のインタビューを読んでいただくことで、意外な共通項やキーワードが見つかるはずです。お楽しみに!