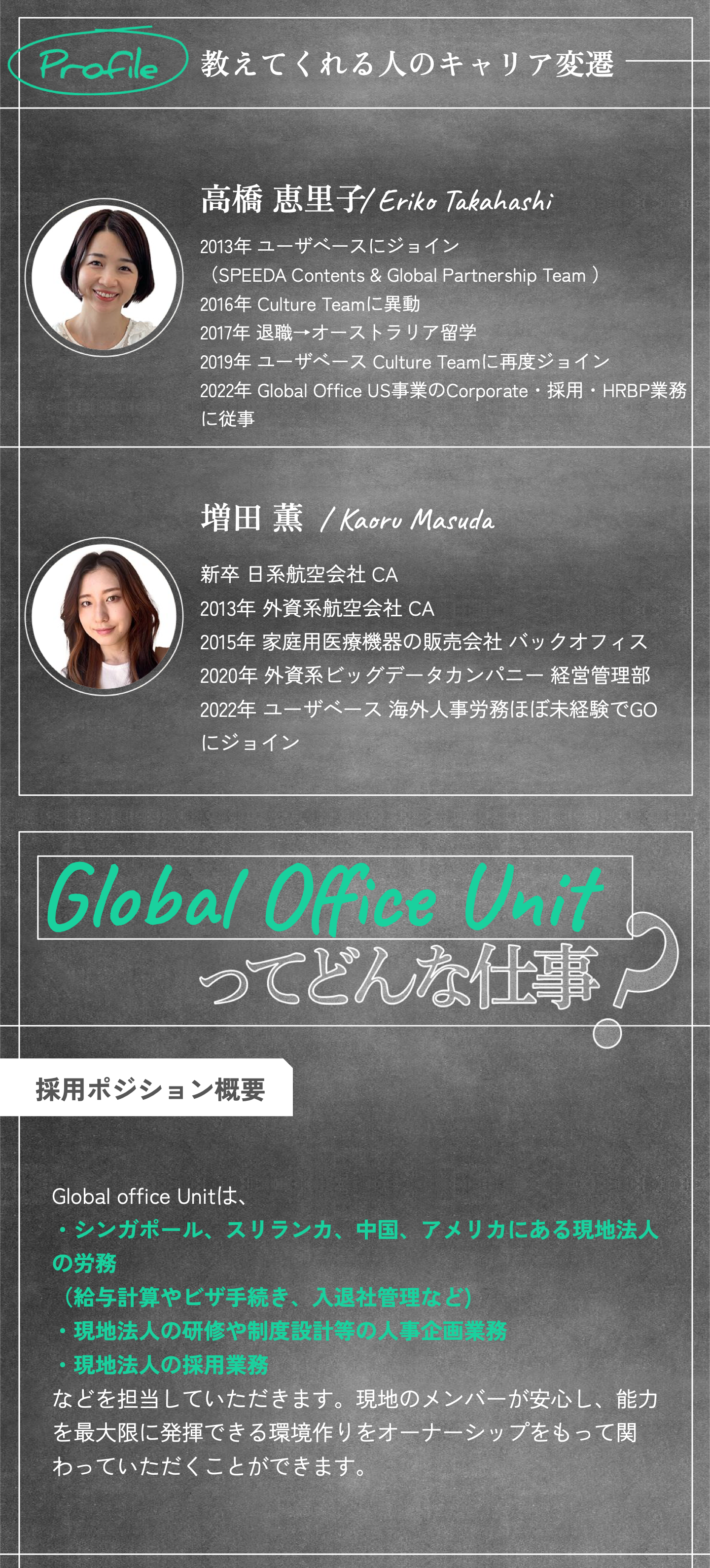

Global Office Unitってどんな仕事?

髙橋 恵里子(以下「高橋」):

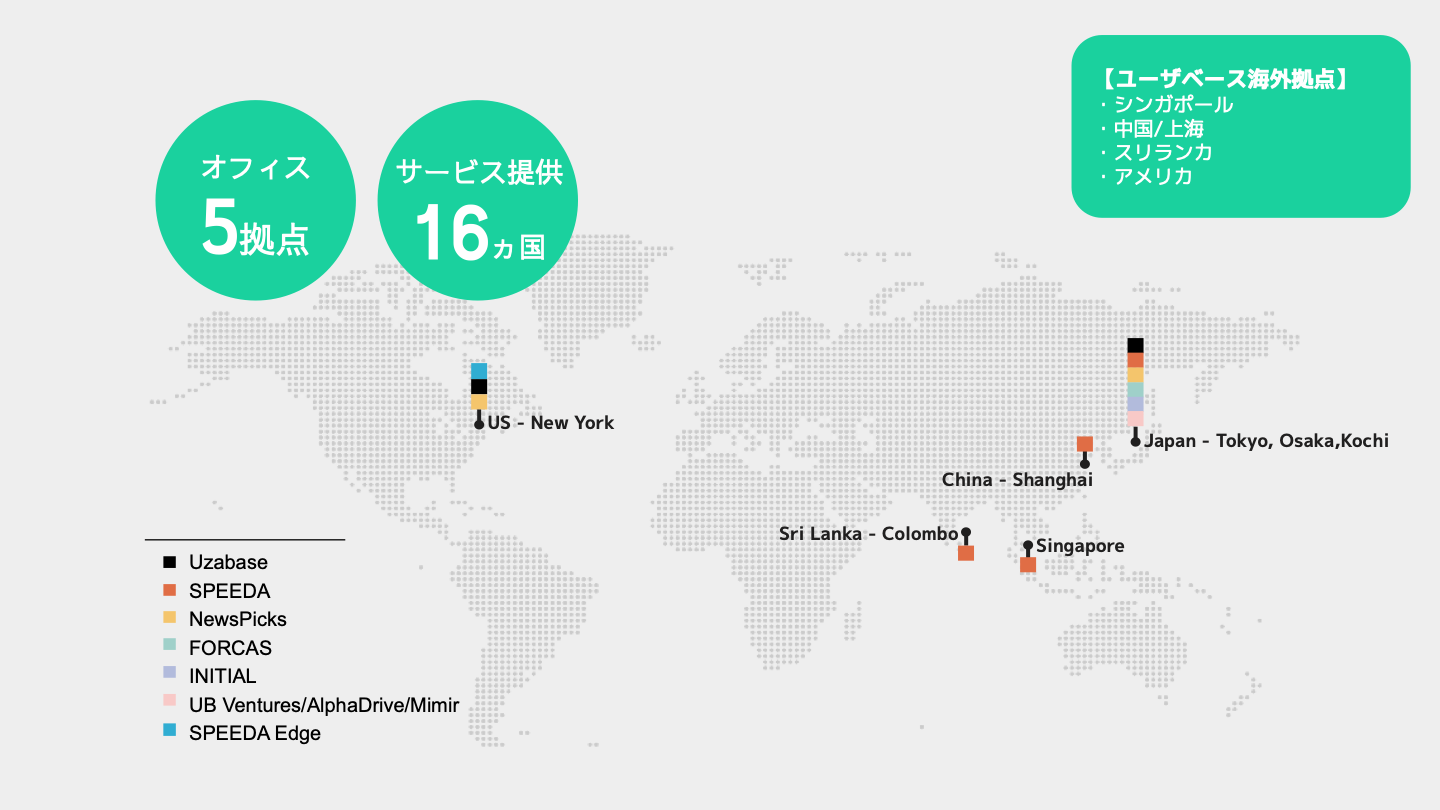

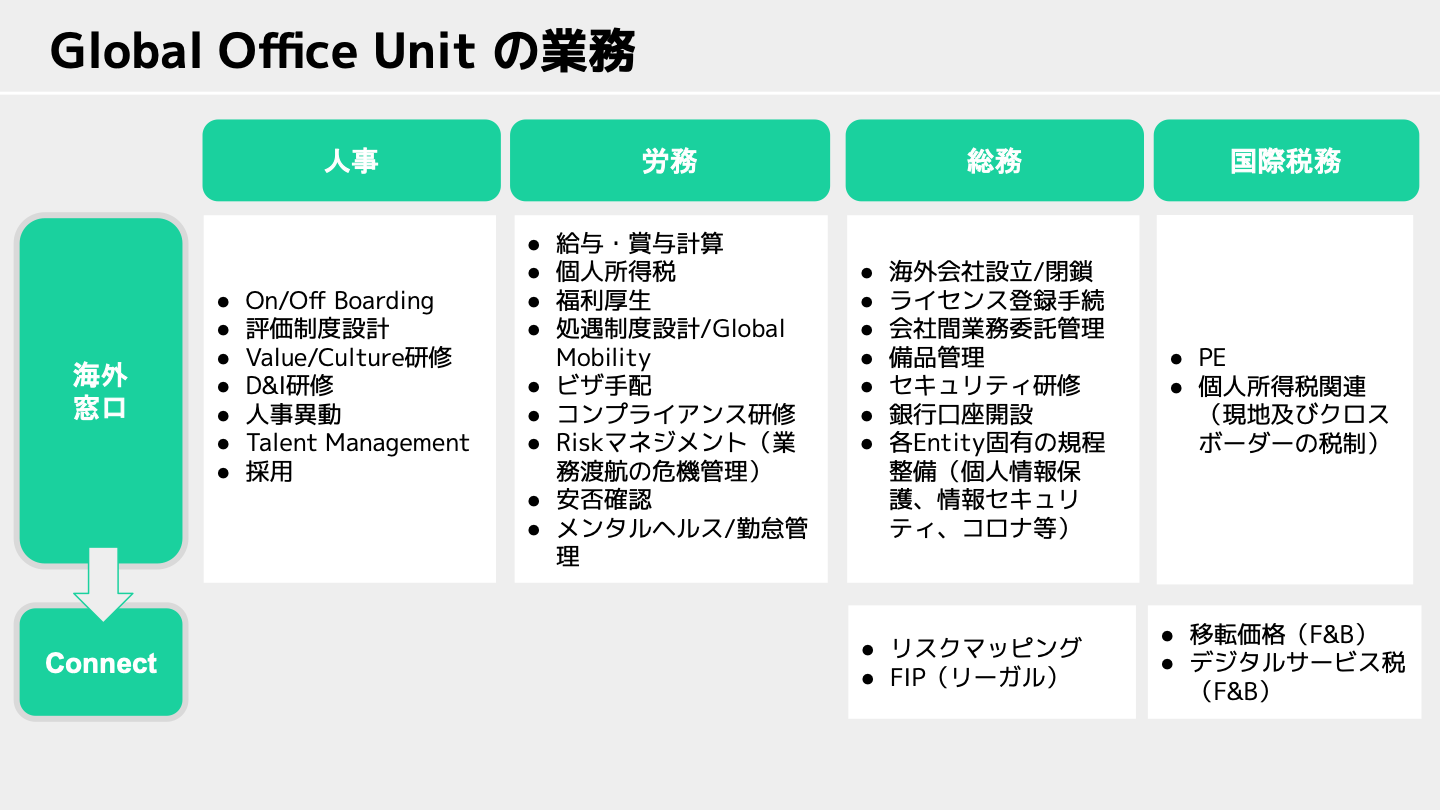

GOは、シンガポール、スリランカ、中国、アメリカにある現地法人の人事労務を担当しています。エリアにもよりますが、給与計算、採用、オンボーディング、研修、入退社管理、ビザ手続き、福利厚生の制度設計、就業規則の更新などがメイン業務です。地域によって担当を分けていて、増田さんがアジア各国担当、私がアメリカ担当です。

増田 薫(以下「増田」):

業務の内容は国にもよりますが、幅がとても広いですね。総じて海外現地法人は日本よりも人数が少なかったり、バックオフィス系の機能が十分ではなかったりする場合が多いんです。

大企業なら、たとえば「海外人事労務の業務は、出向や転籍の手続きがメイン」のように業務が細分化されていることもあると思います。GOでは定型のオペレーション業務のみにとらわれず、福利厚生の制度を現地のメンバーと考えるなどの経験もできます。

増田:

まだトライアルの段階ですが、シンガポールでは業務中にベビーシッターを利用できる制度を始めました。お子さんがいるメンバーが、ウェビナーやお客様とのミーティングをしている際、どうしてもお子さんの声が入ってしまうなど、業務に集中できない時間帯が発生するという問題があったからです。

一言でベビーシッターと言っても、1日単位や時間単位などプランがさまざまなので、まずはトライアルでベビーシッターを利用してもらい、利便性や業務へ集中できる時間が確保できたかなど、フィードバックをもらってきちんとした制度につなげていきたいと思っています。

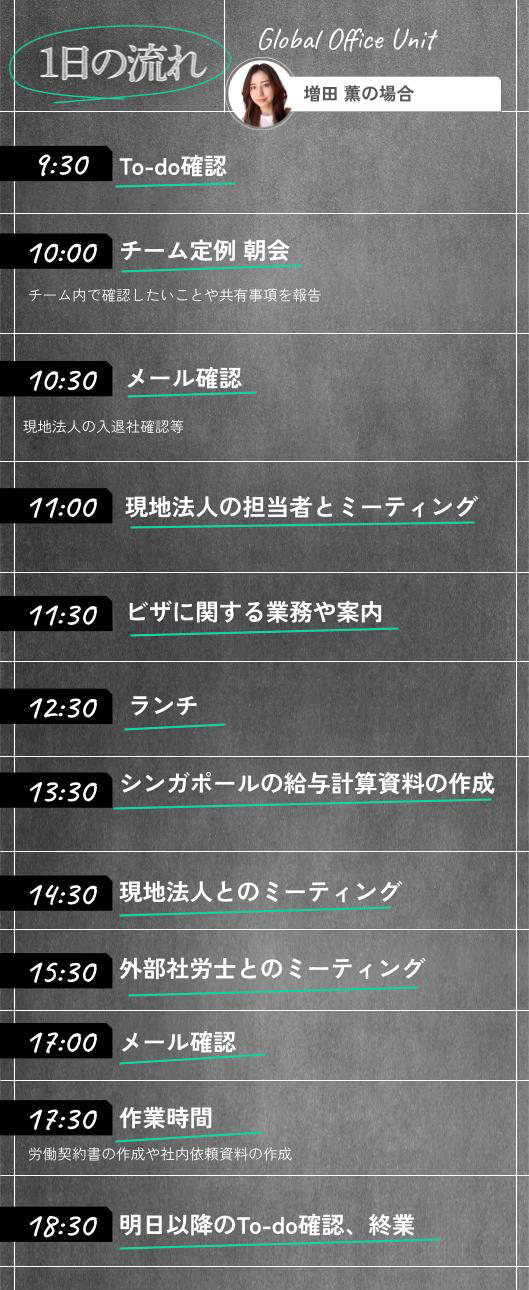

増田:

一見するとミーティングが多すぎるように見えるかもしれませんが、認識をすり合わせていくことが重要なので、必要な時間です。

例として「外部社労士とのミーティング」と記載しましたが、契約書の作成や福利厚生の検討など、各国の法律や事情に合わせる必要があるので、その国に詳しい専門の方とのミーティングが重要になるんですよね。

こういった時間をベースに、日次・月次の自分の業務時間を確保するようなイメージでスケジュールを組んでいます。

業務のやりがいや、ポジションの魅力について教えて!

高橋:

少人数の組織なので、オーナーシップを持ってスピーディーに進められる点ですね。これはGOに限らずユーザベース全体に言えることかもしれませんが、自分たちが見ている範囲については意思決定権があるので、トップダウンですべてが決まるというより、主体的に動くことが求められます。

たとえばアメリカで1番優先順位が高かった課題は、今年の採用枠2名を早急に採用することでした。リクルーターとして手を動かせるのは私ひとりしかいなかったので、どのチャネルを使って採用するか、どのメディアに募集要項を出すのか、採用を達成するための道筋を全て自分で描いて実行しました。

人材エージェントに問い合わせのメールを送っても返信が来ないケースも多くあり、大変なこともありましたが、スピード感をもって進められるのは、いかにもスタートアップという感じで楽しかったです。

また、日本にいながらにして海外の人たちとコミュニケーションを取れることや、税務・労務・採用ノウハウなどさまざまな知識が身につく点も、このポジションの魅力だと思います。

増田:

私は以前海外に住んでいた時期があり、自分とは異なるバックグラウンドを持つ方とお話すること自体が趣味みたいな感覚を持っているので、それも仕事の楽しみのひとつです。

とはいえ私にとって英語は母国語ではないので、伝え方って難しいなと感じる時もありますが、それ以上に「伝えたい」「コミュニケーションを取りたい」という気持ちの方が大きいので、楽しみながら試行錯誤しています。

また、担当している3つの国それぞれの法律や習慣の違いを知ることで、知識やイレギュラーな状況への対応力が身につくと感じています。たとえば「日本だったらこう」と決まっているような慣習であっても、「でもあの国だったら?」と考えるようになったりとか。どこにアンテナを張っておくべきかっていうのを、すごく考えるようになりました。

高橋:

毎週月曜日にリーダーの森田さん(森田 岳史/コーポレート執行役員)としのぶさん(松井 しのぶ/取締役 CPO/CAO)を含めたGO定例ミーティングがあって、それぞれが今担当してる地域で起きている事柄で、承認が必要な案件について話し合っています。

自分の担当している地域以外の動きを知ることで、自分のみている地域でも対応が必要かどうかを判断するのにも役立っています。

高橋:

最近だと急激な円安の動きがあったと思うんですけど、それをどういう形で給与に反映していくかを話し合いましたね。今年初めに起こったスリランカでのインフレ対応は現地で対応していましたが、 アメリカでも急激なインフレに加え、円安が起きているので、対応が必要かどうかを検討しました。

高橋:

はい。たとえば、アメリカで働いていて年俸が円ベースで決まっているメンバーは、円安により受け取ることができる現地通貨(ドル)が減ることになるため、円安の影響を大きく受けます。加えて、現地で生活しているので、現地の物価が上昇した場合の影響も受けることになります。

メンバーへのヒアリングを通して、「円安やインフレがさらに加速した場合、今の生活レベルを維持できないんじゃないか」という不安感を抱えながら暮らしていることが分かりました。給与はメンバーが安心して暮らせるひとつの基盤だと思いますし、そこに対して早急に対策を講じていくことは、最終的には事業の成長にもつながっていくのかなと思います。

増田:

経理を担当するAccounting Divisionのメンバーとは毎月の給与の送金手続きや、会計監査の質問事項についてのやり取りをしています。社外の方で言うと、現地の給与やビザに関する専門家、現地の法律に詳しい弁護士の先生や社労士の先生方ともコミュニケーションをとっています。

高橋:

アメリカの例ですが、就業規則に「この就業規則は会社側がいつでも変更できる」というような文言が書いてあるんですね。

実際に変更する必要が生じた時に、現地の労働法との関係でこの文言を額面どおりに理解して良いのか──手続として、単に「変更して終わり」でいいのか、従業員の署名が必要なのかなど、会社としての訴訟リスクを極力抑えるためにどのような段取りで進めれば良いかは、アメリカの専門家から具体的なアドバイスをいただきながら進めました。

特にアメリカの場合、法律だけでも連邦法と州法の2種類があるので、外部の専門家の協力は必要不可欠です。

どんな人がGOチームに向いている?

増田:

やっぱり柔軟性のある人ですね。自分の思っている当たり前が通じなかったりすることが本当に多いので。

日本の感覚で「常識で考えればこうだよね」と思ったことが、その国では当てはまらないということは珍しくありません。そういう時、私は「何でこう考えてくれないんだろう」とネガティブに捉えるんじゃなくて、「こうやって考えるんだ!」って、新たな発見をしたみたいな捉え方をするようにしています。

郷に入っては郷に従えじゃないですけど、その国の文化や考え方を尊重する気持ちが大事だと思います。何事にも柔軟に対応して受け入れられるような方が、すごく向いているんじゃないでしょうか。

高橋:

私も増田さんの意見に同感です! 国の情勢や経済状況も日々変わっていくので、そのときどきの状況に応じて柔軟に対応することが求められると思います。日々さまざまなステークホルダーと対話していく中で、他の人の景色や意見を1度受け入れて、その上でどうあるべきか、どうしていくかを合意形成を図りながら進めていくことが多いです。

高橋:

スモールチームなので、それぞれがオーナーシップをもって主体的に動き、意思決定できるところだと思います。業務内容もカチッと決まってないので、意志があれば自分で業務の幅を広げたり、チャレンジすることもできます。

増田:

ユーザベースは、海外事業がまだこれから伸びていくフェーズでもあります。日本にいながら海外事業の成長に携わり、サポートができるところがすごく面白いなと思います。

「海外人事労務」って言うと、なんとなく守りのイメージが強いかなとは思っているんです。たとえばビザの手続きとか給与計算とか。そこが軸とはなっているものの、興味のあること、やりたいことに幅広くチャレンジできます。それもすごく魅力的ですね。

たとえば先日、スリランカの女性メンバーから、「生理になった時、男性の上司に言いにくい」というレポートがあったんです。そこで現地メンバー向けに生理研修みたいなものをやってみようとなり、開催をサポートしました。

メンバーのコメントを拾って、そこから企画を立ち上げて、実際にアクションを起こすところまで入り込めることは、他の会社でもあまりないんじゃないかなと思います。

GOチームが気になる人へのメッセージ

高橋:

GOは単に「事業を支える」ということにとどまらず、どうすれば「事業の成長を加速させられるか」という、1歩2歩先を考えるチームだと思っています。ユーザベースメンバーとの心理的な距離も近く、できることは無限大だと思います!

増田:

海外人事労務としての知識や経験を業務で活かすことはもちろん、現地の方と連携して働くことで、学びややりがいを感じられるはずです。一緒に海外拠点のビジネスを支えるお仕事ができたら嬉しいです!