チームメンバー紹介

加藤 淳(SPEEDAコンテンツ担当執行役員 兼 東京Analysis Teamリーダー)

外資系金融での投資業務などを経て入社。小さい頃から情報ジャンキーで、調べ好きがこうじて大学は英語ディベートに没頭。最小構成要素の組み合わせでいろいろできるレゴも小さい頃から好き(Googleの初代サーバーもレゴで出来ている、運命を感じずにはいられない)。こんな感じで調べて考えて、シンプルな要素・ロジックの組み合わせで、個性を発揮できる分析やプロダクトが大好き。

出雲 沙織

大学院での専攻は分析化学。モノを作ることに関しては致命的に不器用だったが、モノを解明するのも好きだと気づき分析手法の研究をしていた。PM2.5の分析手法を開発した後、化粧品業界へ。「実験するのも好きだけど、仮説をつくったり実験後のデータを見て考察したりするのも好きだなぁ、よりいろんな分野に触れたいな」と思っていた矢先に560業界の文字が。

伊藤 智啓

ボードゲームとキーボードをこよなく愛する。興味があることにはお金も時間もつぎ込む一方で、服には興味がないため年中1パターンの青シャツ。もともとは証券会社でエネルギー/運輸業界の調査業務をしていたが、「もっとたくさんの業界の比較・分析をしたい」「各種規制が業界に与える影響についていろいろなパターンを理解したい」などの思いから、調査の幅の広いユーザベースに転職。

Analysis Teamには上記3名を含む計13名が在籍しています。メンバーのバックグラウンドは金融機関(銀行・証券)、官公庁(外務省)、行政向けコンサルティング、事業会社(鉄道・百貨店)など多様です。

SPEEDAのアナリストってどんな仕事?

伊藤 智啓(以下「伊藤」):

経済情報プラットフォーム「SPEEDA」のユーザー向けに、企業の意思決定の役に立つレポートを書くのがAnalysis Teamの主な業務です。レポートとしては大きく3種類──「業界レポート」「トレンドレポート」「オリジナル特集レポート」があります。

「業界レポート」では、SPEEDAのアナリストが独自に定義した560の業界を定義分類に基づきグローバル規模や国別に約3,000部以上のレポートを発行しているんです。

業界の構造、たとえばビジネスモデル、市場規模、メインプレーヤーの特徴などをユーザーがコンパクトに情報収集できることを目指しています。

出雲 沙織(以下「出雲」):

「トレンドレポート」は、トレンドを「ビジネスシフトを促す変化とその影響」と定義をしています。

たとえば「スマートファクトリー」とか「空飛ぶクルマ」とか、業界としてはまだ確立しておらず、言葉の定義自体もあいまいだけど注目されている話題がありますよね。

トレンドレポートはそれに対して「これって何なの?」「なぜ必要とされていて、なぜ変化が起こったの?」「儲かるの?」「未来はどうなる?」などといったユーザーの疑問を解消できるコンテンツとなっています。

現在は約100のテーマを扱っており、これからさらに増やしていきたいと考えています。

加藤 淳(以下「加藤」):

SPEEDAの「オリジナル特集レポート」では、業界レポートやトレンドレポートではカバーしきれないコンテンツをつくっています。業界レポートやトレンドレポートは、定期的な更新を前提としたコンテンツで辞書的な役割を担うのに対して、オリジナル特集レポートは飛び道具的な役割があります。

たとえば3月だと、ロシアによるウクライナ侵攻に関するコンテンツを出すとか。その時々で注目を集めていて、多くのユーザーにとって役に立つようなコンテンツをつくっています。

ほかには、SPEEDA全体として力を入れているエキスパートについて、エキスパートの見解を使ったコンテンツや、そもそもエキスパートをどう活用すればいいのかというユースケース、サステナビリティについてのコンテンツなども出しています。

このように情報ニーズが高いトピックで、業界やトレンドとは異なりタイムリーにまとめたコンテンツになっていますね。

伊藤:

「構造的であること」をとても大切にしています。なぜなら構造的であることがSPEEDAのコアな価値を支えているからです。今の時代、Google検索や無料で得られる官公庁やIRのデータだけでも、業界に関するかなりの情報を入手できます。

でもたくさんの情報が得られる反面、時に矛盾する情報もあり、それらの情報がどうつながっているかを理解するのは困難ではないかと。情報の海のなかで途方に暮れた経験は誰しもあるのではないかと思います。

なので前もってSPEEDAのレポートで整理することで、深堀の分析をする前の羅針盤を提供するのが価値・役割だと考えています。

アナリスト自身がさまざまな情報を集めて、整理・構造化することで、理解をしたりさらなる分析をしたりする。理解をしたうえで、ユーザーが理解できるように表現を含めて構成・編集をする。

そうすることでユーザーが早く欲しい情報にたどりつけるコンテンツをつくれます。また構造が理解できることで、ユーザー自身が知っている情報も活用しやすくなります。

加えて、新しい業界区分やトレンドレポートのテーマを決めるときにも構造は重視していて、極力重なりを生まないよう分類できる定義を意識しています。

そういうふうに情報が分けて整理されていることで、SPEEDAの他のデータ──たとえば企業がどの業界に所属しているかのデータ、業界・企業の主要データをその区分に紐づけることができ、ユーザーがシームレスにSPEEDAの他の情報にアクセスすることができます。

構造的であることによって、SPEEDAならではの価値をつくるとともに、SPEEDAのプロダクト自体の価値を高めることができるんです。だからAnalysis Teamでは日々「構造的」という言葉を大事にしています。

伊藤:

アナリストも最初からあらゆる業界について、たくさんのことを知ってるわけではありません。誰しもが初心者から始まって、その業界について知っていくんですよね。そのなかでいろいろ調べてみて、分けたり統合したりしながら整理していくと「あ、これってこういうことなんだ」って、ストンと腹落ちする瞬間があるんです。その瞬間がすごく好きですね。

もともと調べることが好きなメンバーが集まっていて、分析した内容をチームの定例会で発表し合うんです。「こういった視点があるんじゃないのか?」などと、ディスカッションをして理解を深めています。こういった分析を共有しあう場もとても楽しいです。

好きな調査でまず自分が幸せになり、それをユーザーに届けることでユーザーも幸せにできる。誰も不幸にならない良い仕事だと思っています。

加藤:

2人の話に加えて、私は表現することもやりがいだと思います。調査・分析は「私がよいと思う分析」に偏ったり、独りよがりになったりしがちなものです。よい分析であったとしても、ユーザーに伝わらなかったら使えないので意味がない。なので「人に伝わる」表現へのこだわりをもっている人がチームメンバーには多いかなと思っています。

好奇心があって調べたり考えたりするのが好きで、それを「ねえ、ねえ、これって面白くない?」と人に伝えられることを楽しいと思う。そんな人にとってはすごく良い環境かなと思っています。

チーム内外のコミュニケーション

伊藤:

自分の感情や置かれた状況をチームに共有をして、理解してもらった上で働く──お互いを尊重し合って働くことを意識したコミュニケーションをしているかなと思います。

直近はコロナ下で、対面でのコミュニケーションが不足しているのでGather(RPG型バーチャルオフィスツール)も使っています。私を含め直近2年ほどで入社したメンバーも多く、テキストだけでなく音声コミュニケーションを用いた対話の場も意識的に増やしていますね。

出雲:

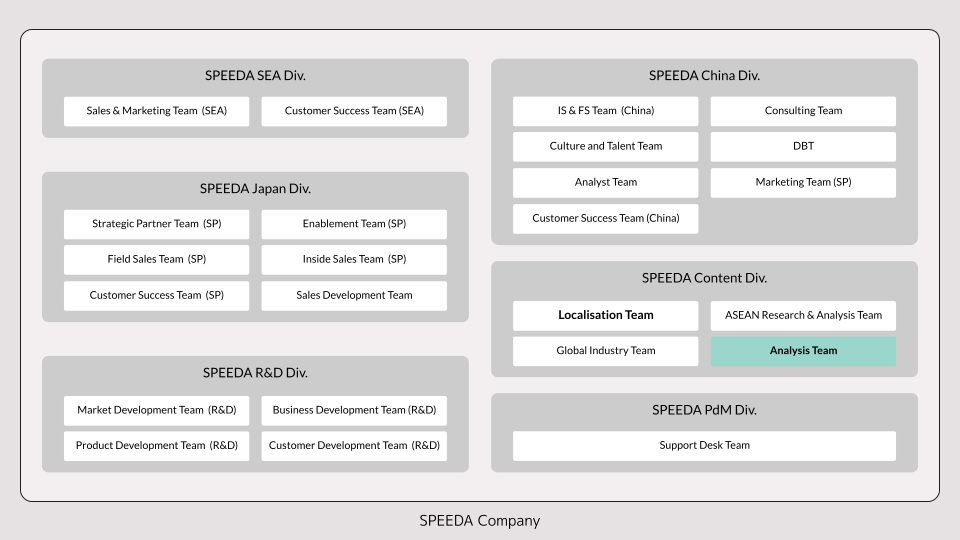

他のチームとの連携でいえば、かなり盛んかなと思っています。たとえば私たちアナリストが書いたレポートは、海外の方にも読んでいただけるように翻訳をしているんです。なので翻訳を担当しているLocalisation Teamとは綿密に関わります。

ただ単に「翻訳お願いします」と原稿を共有するだけではないんですよ。Localisation Teamのメンバーが読んだときに、「ここをもっとこうしたほうがいいんじゃないか」と、チームの垣根を越えてフィードバックし合うことが多いです。

海外のアナリストとも日常的に連携する機会がありますね。たとえば中国の動向について調べる際に、中国語文献を調べるハードルが高いので助けてもらったり、逆に日本の動向については、こちらから情報を提供してディスカッションしたりします。

他にもSPEEDAのプロダクトを改善していくためにProduct Division(エンジニア組織)や、ユーザー目線を取り入れたコンテンツ執筆のためにCustomer Success Team(顧客のSPEEDA利用を支援する担当)と連携していますね。レポートを書くだけではなく、SPEEDAをより良くするために他の部署と協働する機会は頻繁にあります。

出雲:

オープンに話せたり自己開示できたりする人にとっては、とても働きやすいチームだなと思っています。いい意味で「何をすればいいですか」と聞くと、「何をしたいですか」と聞き返される組織です。自分がやりたいことをオープンに話すことで、「じゃあ、今はここが足りないね」とメンバーがフィードバックをしてくれるんですよ。

何をすべきか、何をしたいかを気軽に話せる雰囲気があるので、自分のやりたいことをオープンに言える人ほど、早く成長できるチームだなと思っています。逆にやりたいことが決まっていない、言えないときついかもしれません。

ユーザベースでは自分が関わりたいテーマについて、自主的に選ぶことが多いんですね。メンバーから「あなたは初めてだから、これをやって」と言われることはほとんどないと思います。「何の業界をやってみたいの?」と聞いてくれるので、短期的にも長期的にも、自分の希望をもとにした強みをつくることができます。

加藤:

僕が思うAnalysis Teamの魅力は、個人商店ではなくチーム体制があることですね。「ひとりじゃ達成できないことを、チームを組んでやるといいよね」と言える雰囲気や仕組みがあります。

アナリストの仕事は、専門性ゆえに「私の領域はここ」と個人商店になりがちです。アナリスト個人への信頼が強いので、たとえばセルサイド(証券会社)のアナリストが転職すると、転職先の会社に注文先を変更することも少なくありません。まさに「個人商店」ですよね。

もちろん個人商店として価値を出し続ける人がいてもいいと思っています。ひとりで完遂できる仕事なら、ひとりでやるほうがスピーディだし、気楽ですし。

けどひとりでできないことをチームで実現させるのが会社だと思うんですよ。みんなで働く場だからこそ、チームで「わぁ、楽しいよね」「みんなでやったからできた!」と、喜びを共有できるほうが楽しいと思っています。

アナリストの個性は重要だし、もっともっとその個性を発揮してほしい。でもユーザーはコンテンツも含めたサービス全体にお金を払っていただいています。だからサービスとして持続的に品質・量の両面で提供できることが、一丁目一番地だと考えています。

そのためにAnalysis Teamでは、各コンテンツごとに目的やそれに紐づく要素を、ある程度の型化をしています。それによってユーザーは、どのレポートでも同じようなコンテンツ体験と効用を得ることができるんですね。

チーム内で型化した共通言語があるからこそ、他の人でも学べるようにナレッジを共有しやすくしています。私はこの観点で見た、あなたはこの観点で見た、とみんなでワイワイ議論して仕事をするのが楽しいんですよ。それぞれの過去の経験や好き嫌いも含めた専門性が融合している感覚です

チームの目指す姿

加藤:

「個人のやりがい」と「チーム」の両立を目指しています。メンバー各々が興味があることを実現する。これが「個人のやりがい」につながります。チームになったとき、それが実現できなければ不幸だと思うんです。

でもさっき話したことにもつながりますが、1人でできないことを実現するためにチームという存在がある。

世の中により大きな価値を提供するためには、個人よりチームのほうが実現しやすいはずです。人から「ありがとう」と言われたり、「お父さん、こんなのをつくっているんだよ!」と子どもに誇れたりするのって、やりがいにつながると思うんですよね。

だから「個人のやりがい」を損ねることなく、チームとしてより大きな「やりがい」をつくっていきたい。

SPEEDA全体としてサービスを提供する中で、各チームがそれぞれの責任を担っています。私たちの責任は、ユーザーの助けとなるような信頼できるコンテンツを社内外と連携してお約束している頻度通り、タイムリーに提供すること。それが最低ラインの責務です。

もっと言えば、ユーザーの助けとなるために、社内外と連携してタイムリーにさまざまなコンテンツを届けにいくことがこのチームの責任です。

こういったチームとしての責任を果たせなかったら自由もないとも思っていますね。先ほどの「やりがい」も、チームとして責任を果たしてからこそ。我々は「自己組織化」と言っているんですが、それぞれが自分の意思に沿って動いてはいるけれど、総じて見ると1つの目的に向かって、流れるようにまとまっている状態を指しています。個人とチームが自由と責任を両立することで、自己組織化された状態を目指したいですね。

あとチームではよく「変態性」という言葉を使っています。変態性とは何なのかというと、ほかの人とは違うこだわり──好きだと思ったことに対して、自分の譲れないものや誇りがあるもので、突き詰めずにはいられないことを指します。人間誰しも何らかの変態性を持っていると思うんです。

たぶんAnalysis Teamのメンバーは全員「変態」なんじゃないかと思っていて(笑)。特にアナリストという仕事において、世の中にある情報を「えっ、なになに?」と面白がるとか「でもそれって本当?」と健全に疑問をもつことがすごく重要なんです。

なぜなら、この仕事は世の中にあるさまざまな情報を統合し、構造化してメッセージをつくる必要があるからです。なので自分の意見にきちんと根拠をもってして表現をすることが、個性の発揮にもつながるんですよ。

SPEEDAを通じて、自分がいいと思った情報をユーザーに価値として届ける。そのためにもっと「変態な仲間」を増やして、より勢いのあるチームにしたいですね。

ざっくり年表

・2009 SPEEDA発足時から、業界レポートはオリジナルコンテンツとして差別化の要

・2010 チームとして東京でAnalysis Team が正式発足

・2013~2016 海外拡大期。上海、シンガポール、スリランカにアナリスト拠点を続々開設

・2019 第2の柱となるオリジナルコンテンツとして、「トレンド」を立ち上げ

・2021 第3の柱として、フローコンテンツ(テーマを都度設定する特集記事)を立ち上げ中。また専門家に聞く「FLASH Opinion」を活用したコンテンツづくりも。