1. はじめてリーダーを打診されたとき、どう思った?

はじめてリーダーになったのは前職のときです。ユーザベースに入社する前は、プレジデント社で大阪支社長をしていたこともありました。当時は食の雑誌もファミリー向け雑誌も、ビジネス雑誌の広告も営業して、幅広く売上をつくれるのが楽しかった。転職する直前は『PRESIDENT WOMAN』のマネージャーをしていました。

でもNewsPicksに入社して4年、あえてリーダーをせず、プレイヤーとして営業をしてきたんです。

それは「社外にいる」僕の近くにいる人たちの役に立ちたい、という思いが強かったから。うちの広告商品を営業して売上にコミットすれば、顧客のブランドやビジネスの成長に役立てるし、売上も上がる。もちろん僕の評価も上がります。

この会社で僕の能力を高め続けていけば、誰かを助けられる場面や回数を増やせるんじゃないか、そう思ったんです。社内にリーダーをやりたいという人が多かったこともありますね。

2021年7月から久しぶりにリーダーを任されることになったんですが、打診されたときはもっと利他的な動きをしたい、メンバーを育てたいという思いが強くなっていました。これまでとは違う新しい筋肉を鍛えられそうだ、そんな風にも思いました。

2. ユーザベースで実際にリーダーをやってみてどう?

以前リーダーをしていたときとの圧倒的な違いは、コロナ下だということです。コロナ下では、コミュニケーションのとり方に準備と丁寧さが必要です。1on1にしても、会議にしてもリーダー側が万全の準備をしないと、コミュニケーションに齟齬が生まれてしまう。

日常のやり取りでは、「ありがとう」をちゃんと言うことを心がけています。Slackでは、「ありがとう」ばっかり書いているかも。それは僕自身が言ってもらいたいからというのもありますが、きちんと伝えておかないと、相手に想いが届かないような気がするから。……なんていうか、「愛されるより、愛す」的な感じです(笑)。

もちろん優しいばかりじゃなくて、ダメなこともはっきり言います。メンバーは、僕が「もっとしっかりしろよ」みたいに、ピシッと言うキャラでもあるってことを知っているはず。

厳しい指摘をするときほど、できるだけ顔を見て言うようにしています。Slackでは言いません。もちろんオンラインですけど、15分でもいいから表情を見ながら「ちょっと話せる?」って会話しています。

できるだけ丁寧に伝えたいと思うのは、僕自身が言葉尻で傷つきやすいからかもしれません。ただ、言い方が柔らか過ぎて響いていないときもあるので「あ、これもう1回言わなきゃダメだ」と、再度1on1をすることも(苦笑)。

3. 何を大事にしているの? 仕事だけでなく、人生でも。

利己的ではなく、利他的であるべきだということです。自分の持っている能力を最大限駆使して人を助ける、そしてそれをやり続けるのが僕の人生だと思っています。

33歳のときに骨肉腫になったんですよ。1年くらい投薬を続けて、トータルで1年半くらい休職しました。そのときは死がすごく近くて……。

そこで人生観が変わったんですよね。

今はね、「2度生まれた」と感じています。死んでもおかしくないくらいの苦しみを経て、今、ありがたいことに生きている。ここで命を永らえたということは、誰かの役に立たなきゃ罰が当たる。誰かの役に立つために、もう一度僕は生まれた。そんな風に思っています。

生きているだけラッキーっていう気持ちなんですよ。

治療に伴う骨移植の手術によって、左腕が短くなりました。左腕上腕の運動機能が損なわれ、障がい者手帳を持っています。左腕が、肩から上に上がりません。左手で重いものも持てません。慢性的に左手指先の痺れもあります。左手の薬指と小指はあまり使えないのでタイピングは独特ですし、曇りの日はとくに手先の痺れが強くなります。でもパソコンさえあれば仕事ができるので、支障はないですね。

長期間の抗がん剤治療を受けていたあの頃の辛さに比べれば、ちょっと不便なだけで仕方ない。そう捉えています。

4. ワークライフバランスについて、どう考え、実践している?

基本的に「ワーク イズ ライフ」ですね! 働くのは楽しい。ただハードワークになることがあっても、「ライフ」は大切にしています。

だいたいね、19時くらいから「いや〜、缶チューハイ飲みたいな!」って気分になっちゃうんですよ。その勢いで飲んじゃったら、20時半には寝ちゃうじゃないですか。だから夜のSlackは放置ですね。で、最近犬を飼い始めたので朝5時には起きて、5時半から散歩に出かけます。

その後、「うおおおおお!」って仕事するんですよ。割と集中して早め早めに仕事を終わらせるタイプです。

メンバーの中には子育て中のメンバーを含め、働く時間に制約のあるメンバーもいます。そのときは「そうだよな〜、しょうがないよな〜、じゃあどうしよっか?」って、一緒に解決策を考えます。

たとえばタスクが終わっていないけれど仕事を上がらなきゃいけないメンバーには「いいよ、明日にしよう」って声をかけるとか。

先日も17時からのミーティングがあったんですけど「新学期だから、小学校に朝顔を届けにいくので出られません」というメンバーがいて。それ、すごく大切な用事ですよね。だから「OK、じゃあスキップして~」で終わりです。

稼働できない時間帯があるとか、お子さんの行事で抜けなきゃいけないみたいなことって、僕が「何年経ってもExcelができるようにならない」のと同じだと思うんですよ。

何でも100%できる人はいません。「できないこと」も、その人の味です。「できません」って表明してもらえたら、周りは助け方を考えられるし、助けることができる。そうやって、みんなで解決していけばいいんじゃないかなと思います。

5. うまくいかなかったとき、どうした?

UBに入って6カ月くらいの頃かな……雑誌の広告セールスと、オンラインメディアの売れ方の違いがわからなくて、つまずいたことがありました。

いろんな提案をしまくっていたんだけど、なかなか売りが立たなくて。ユーザベース共同創業者の梅田さん(梅田 優祐)と現NewsPicks CEOの坂本さん(坂本 大典)に呼び出されて「大丈夫なの?」って言われました(笑)。

雑誌のときと、アプローチ方法が全く違ったんですよ。以前は自分のネットワークを駆使して、ガンガン電話をかけて提案していました。そのやり方だと、アプローチした顧客にニーズがあるかわからないから、売りが立つまで時間がかかります。

だけどNewsPicksはインバウンド営業が中心なんです。インバウンド営業の場合、顧客はすぐにでも掲載したいと思っているから、予算が確保できている。すると素早くクロージングできます。

そのとき気づいたのは、前職でやっていた手法をそのまま続けても全然ダメだということ。郷に入れば郷に従えじゃないけど、既存メンバーのように、基礎からインバウンド営業に取り組むことにしたんです。

その後、インバウンド営業と、今までやってきたどんどん新規のお客さまへアプローチするやり方、その両方をやっていったらバンバン売れるようになりました。

6. メンバーと話すときに意識していること

なるべく黙って傾聴するようにしています。僕がしゃべるのは全体の10%くらいで、残りの90%はメンバーにしゃべってもらう。基本的に、リーダーは聴くのが仕事だと思っています。

スタンスとしては、「責任は取るから、自由に好きなようにやってくれ」。やりたいことを思いついたらやってほしい。「教えてください!」と1から10まで全部聞いてくる人より、「これをやりたいです!」と、宣言してくれる人の方がありがたいかな。意志の強い人の多い会社だから、とても助かっています。

7. 1on1のときに気をつけていることは?

事前にアジェンダを準備しておくことです。前日までに伝えたいことを考えておき、当日の朝メンバーにSlackで送ります。でも僕が話すのは1on1の10%くらいなので、それほど多くならないように気をつけています。

メンバーには「1on1までに、僕と話したいアジェンダを入れておいて」と伝えておきます。入れてくれたアジェンダに対して、準備が必要なときは前もって準備しますね。

これが正しいかどうかは別として、そうした方がみんながラクかなと思って。でも、こういうことをしているリーダーは珍しいかも知れないですね。

まあ、「今日はアジェンダないです」って言われたら、全力で雑談しますけどね。「ランチは何食べんの?」とかって(笑)。

8. メンバーと意見が対立したとき、どうしているか?

まず本人に直接話を聞いて、思いを全部吐き出してもらうようにしています。一次情報にあたっていないから起こってしまうすれ違いって、結構多いんじゃないかと思っていて。又聞きしたことで判断しないようにしています。

基本的には対話で解決できると思っていますが、難しければ「じゃあ、どうしようか」って折衷案を考えます。

「コミュニケーションが丁寧ですね」と言われることもあるのですが、こういう姿勢は、営業として目の前のお客さんの期待に応えたいと思い続けてきたことから出発しています。

目の前で対峙している人は、僕にとって縁のある、近しい大事な人です。その人の役に立てることをずっと探している。できることはやるし、できなかったらごめんなさい、いつもそんな気持ちでいます。

9. ユーザベースのD&Iについてどう思う?

ユーザベースのThe 7 Valuesの一つに「異能は才能」という言葉があります。すごく素敵だと思っているんだけど、まだまだ同僚の「異能」に気づけていない人が多いんじゃないかと思って。それぞれの「異能」をもっと相互理解できれば、今まで以上にみんな才能を発揮しやすくなるのではないかと思っています。

僕たちBrand Design Teamではようやく、そのための取り組みが始まったところです。実はコロナ下でオフラインのコミュニケーションが減り、チームのSlackで激しい言い合いになったことがあったんですよ。

「チーム」といっても、60〜70人の大所帯です。どうしても同一性や均質化が強くなってしまい、変化に弱くなる部分があって、これは何とかしなきゃと思いました。

そこで、ストレングス・ファインダーの結果に基づいた自己開示の場を設けることになりました。そのおかげか、仕事の成果だけでは見えないそれぞれのメンバーのチャーム、エッジが少しずつわかってきたような気がします。

10. D&Iを実践するメリットは?

メンバーのモチベーションも上がるし、パフォーマンスや売上にもつながるところだと思います。それぞれの得手不得手やチャーム、エッジを踏まえて仕事・ポジションを任せられたら、当然働きやすくなりますし、成果が出ますよね。

本人は「これが自分の異能だ!」ってわかっていても、周りからはその異能が見えていないこともあると思います。目の前で対峙する人の異能をもっと理解できたら、もっとその人を大切にできるし、「こうしたらどう?」とアドバイスして、その人の役に立てるはずです。

<私にとってのD&I>

『PRESIDENT WOMAN』というメディアです。この雑誌のマネージャーをしていたので、以前からD&Iをとても大切にしていました。フェアな機会提供や、個々の力を最大化すること、ライフイベントに伴う男女の違いのケアが重要だという感覚は当時醸成されたような気がしています。

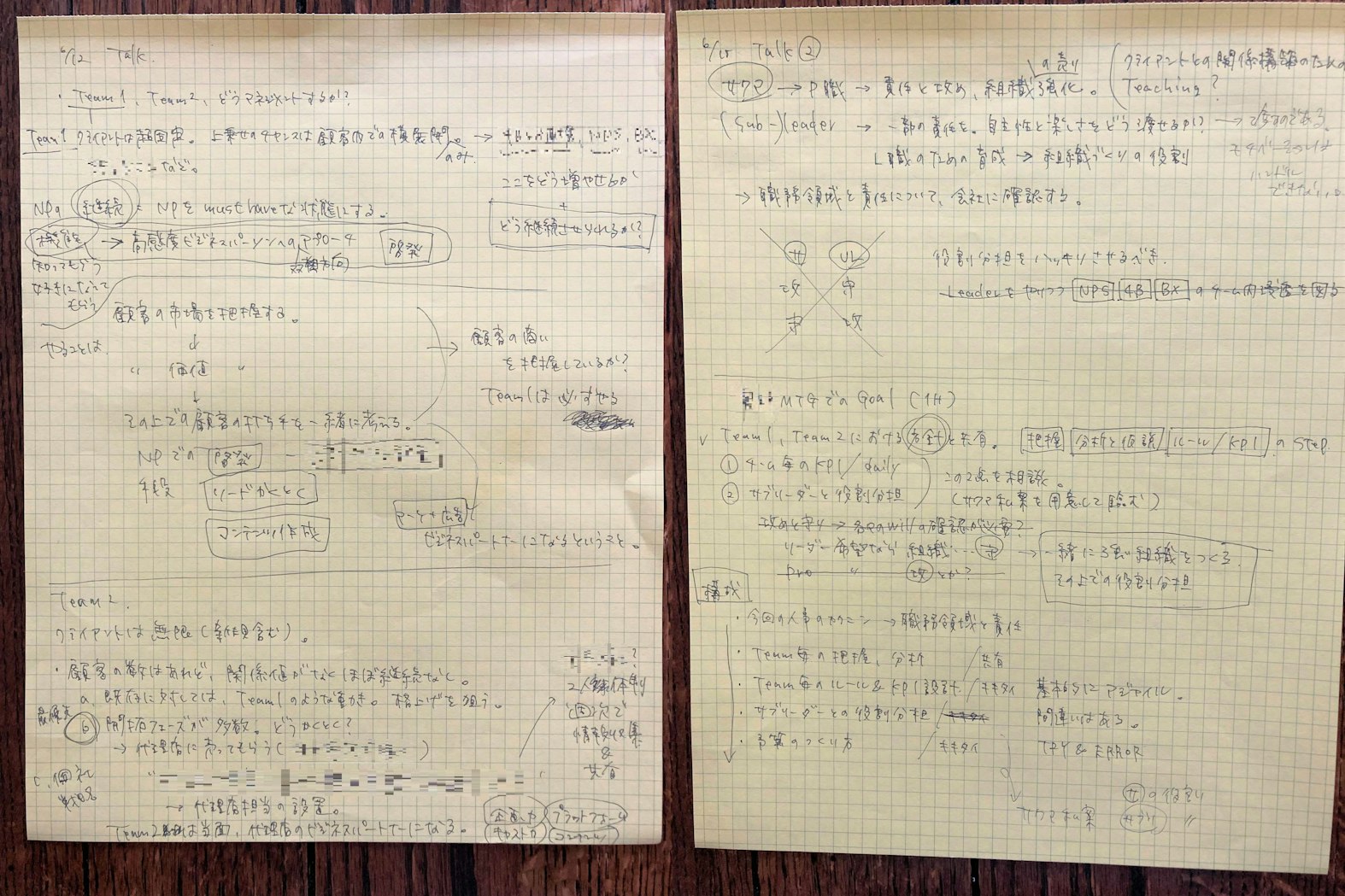

それから、ITOYAのリーガルパッドも僕にとって欠かせないものです。割と暗くて筆まめなんですよ(笑)。うまくいかなかったり、不安でモヤモヤしたりすると、大きめのバインダーに挟んだリーガルパッドに、何度も書き出しています。

6月中旬にリーダーになってと言われたとき、「これまで4年やってきたことを変えなきゃいけない」と思いました。そのために毎日内省して書き出し、自己対話を繰り返しました。今も、カレンダーに「自己対話の時間」を定期的に入れています。

1on1で何を聞くか、メンバーのキャリアにとって大切なことは何か、相手はどういう事情を抱えているのか、そういうことを深く理解するためにも、書き出すことが大切です。

これからも自分にもメンバーにも丁寧に向き合い、大事な人たちの役に立ちたいですね。

本記事に登場するメンバーの中には、すでに退職・退任しているメンバーも含まれます(役職・所属組織名は当時)