ユーザベースのミッションを達成するための新規事業

村樫 祐美(以下「村樫」):

ユーザベースは、「経済情報で、世界を変える。」というミッションを掲げています。このミッションを達成し、すべてのビジネスパーソンの意思決定を支えるためには、今のプロダクトだけでは不十分。ミッションの達成には、新しい事業を生み出し続けることが不可欠だと感じていました。

一方、これまでユーザベースが立ち上げてきた事業は、経営陣が立ち上げたものばかりです。経営陣の能力が、グループ全体の限界になってはいけません。経営ボード以外からも新しい事業を生み出したい。そんな思いで、 think beyond を行っています。

村樫:

当時は「Think Beyond Meeting」と呼んでいて、創業以来毎年ほぼ全員参加で行われてきたホットなイベントでした。多くのメンバーに新しい事業をつくりたいという熱量があって、年末に海外メンバーを含めた全社員でやっていたYear End Partyで、決勝ピッチをやるんですが、毎回すごく盛り上がっていて。

ただ、アイデア自体は毎年10件以上出ていたものの、事業の第3、第4の柱を担うようなものではなかったんです。いくつかプロジェクトで走るアイデアはあったんですが、各メンバーは日々の業務に熱中していましたし、そこに継続投資していくまでには至らず、2017年で一旦ストップしました。

村樫:

2019年にAlphaDriveがUBグループにジョインしたことです。もともと創業者の稲垣は think beyond を再開したいと言っていたんですが、グループ内に事業開発のノウハウがありませんでした。その状態で再開しても過去の二の舞になってしまうのではないか? という懸念があったんです。

その点、AlphaDriveは「大手企業に新規事業開発の仕組みを提供する」がメイン事業のひとつ。事業開発に伴走するインサイドインキュベーションリードのメンバー全員に新規事業立ち上げの経験があり、ノウハウ化されています。再開した think beyond では、そんなAlphaDriveのメンバーが事業化まで伴走してくれるんです。彼らの知見を借りれば、ユーザベースらしい新規事業をつくれると思いました。

実施の目的と経営のコミットを明確に

白杉 大(以下「白杉」):

僕たちが普段支援している企業は、社員数が1万人を超える大企業が中心です。一方、ユーザベースの社員数は600人くらい。その6割が直近2年ほどで入社したメンバーです。企業規模もマインドセットも、事業フェーズも異なり、社員の抱えるタスク量も多い。社員公募型で新規事業開発プログラムを実施するのは、なかなか難易度が高いかもしれないと思いました。

白杉:

まず実施する目的と、経営陣のコミットを明確にしてもらいました。というのも、目的が曖昧なまま走り出してしまうと、後になって既存の業務に追われて新規事業を詰めきれなくなってしまうことが多いんですよ。

公募での新規事業開発プログラムも会社の戦略の一つです。イベントとして終わらず良いビジネスを生み出すためには、会社側がある程度手をかけなければなりません。事業化が決まった暁には会社にしっかり投資してもらえるよう、経営陣のコミットが必須でした。今回特に大事だったのは、「経営陣が公募での事業開発が必要だと強く思っている」ということ。そこを手放しちゃ駄目だと思いました。

村樫:

そうですね、白杉さんから「どうして社内から公募するんですか?」とか「経営陣は本当に投資してくれるんですか?」などたくさんの論点を出してもらって。その都度、稲垣や佐久間など必要な人にすぐ確認して、 think beyond を実施する意義を言語化していきました。私自身も社内への伝え方も試行錯誤して、新規事業が必要な理由を自分の言葉で伝えられるようになってよかったと思います。

多様化する参加メンバーの思いに寄り添う

村樫:

いえ、メンタリングの経験はなかったので、プログラムが始まる前に、AlphaDriveの事務局研修を受けました。そのとき、事業開発をする上で起こりがちなことや各社の事例など、AlphaDriveの事業開発メソッドを余すところなく教えてもらいました。

この研修を通じて改めて、AlphaDriveの強さは「新規事業立ち上げの経験者がアドバイスし伴走する」ことだと実感しました。私自身は新規事業立ち上げの経験がないので、白杉さんはどんなときにどんなアドバイスをするのか盗みながら、そのパターンを抽象化して理解するようにしていました。

参加してくれるメンバーへのサポートとしては、起案するか迷っている人向けに社内でトークイベントを行いました。このイベントには毎回100人くらいの参加者があり、イベント後、起案を迷っている方には個別でヒアリングをして、参加の後押しをしていきました。、また、AlphaDriveのクライアント向け研修を定期的に実施し、チームのメンタリング以外にも体系的に事業開発を学べる機会を提供しました。

村樫:

目の前の業務に迷惑をかけるのではないか? という社員の不安を取り除くことです。30~50人だった組織が500人規模になれば、社員の思いも多様化します。 think beyond に参加するうえで気になることに耳を傾け、日常業務との両立を一緒に考えることは非常に大切なことだと思いました。

白杉:

実際に起案されたアイデアを見ると、ビジネス領域が広く、課題に対する解像度も高いなと感じました。さまざまな分野での経験を持つ中途社員が多いからこそ出てくる尖ったアイデアが多かったですね。

起案者の数も非常に多かったと思います。一般的にエントリー出現率(社員に対する事業起案者の割合)って、0.5~2%くらいなんです。だけどユーザベースの場合は5~6%くらい。これは事務局側が、社内にさまざまな働きかけを行ったからだと思います。

起案者の情熱を絶やさないよう、薪をくべつづける

村樫:

とにかくあっという間でした(笑)。実は育休から復帰して1ヶ月で、 think beyond がスタートしたんです。日々の業務にキャッチアップしながら、社内や経営陣にさまざまな働きかけを行うのは大変でしたが、グループ内のいろいろな人たちのいつもと違う一面を見ることができて、とても楽しかったですね。

事務局としては、起案者に伴走することの大切さを実感しました。目の前の仕事が充実していればいるほど、起案者が新規事業に情熱を持ち続けるのは難しい。でも、その情熱に薪をくべつづけ、熱量を絶やさないようにするのが事務局の役割だと気が引き締まりました。

白杉:

村樫さんの言うように、事業開発に対する参加者の熱量を維持し続けることは、どんな事業開発プログラムでも課題になるところです。そこは今回のように、会社側がある程度丁寧にサポートする必要があると思います。

個人的にありがたかったのは、部署を越えたつながりを持てたことです。AlphaDriveは2019年の11月にユーザベースグループにジョインして、これまで他部署のメンバーとこれだけ密接に関わる機会はなかなかありませんでした。このプログラムを通じて、ユーザベースのさまざまなメンバーの思いを知ることができたのは、すごく良かったですね。

村樫:

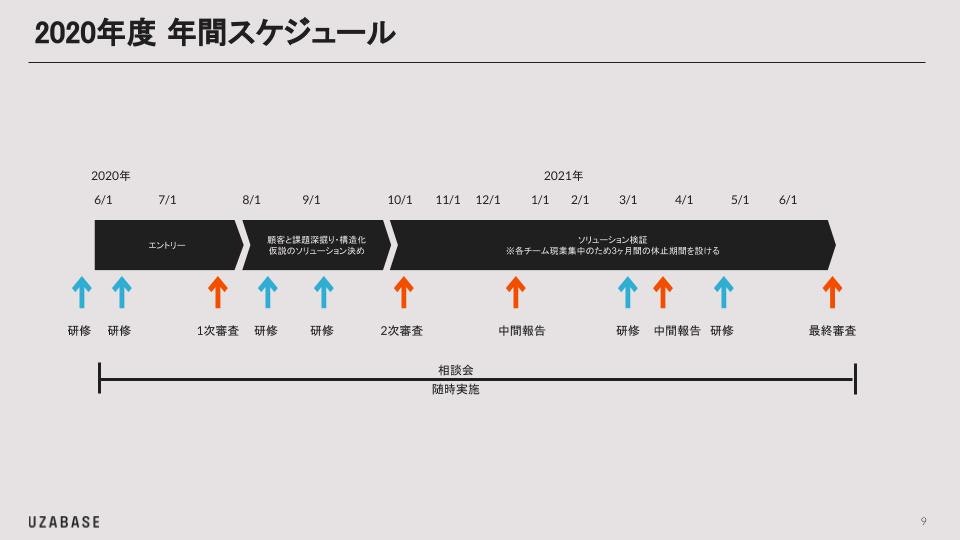

2021年1月から本格的にMVP期間(Minimum Viable Product:必要最小限の機能を実装したプロトタイプをつくる期間)が始まります。きっとどのチームもなかなか計画どおりには進まないはず。でも6月の最終審査には、9チームすべてがベストな状態でアイデアを提出できるといいなと思っています。

来年も think beyond を実施することはすでに決まっています。事業開発プログラムはやり続けなければ意味がないので、1期の取り組みを見て触発されたメンバーにたくさん参加してもらいたいですね。ゆくゆくは海外のメンバーも応募できる体制をつくれたらと思っています。

白杉:

今回は各事業の繁忙期を踏まえて、各チームで自由に活動休止期間を設けて良いことにしました。その結果、9ヶ月間という長期間のプログラムになっています。これから始まるMVP期間では、どこに顧客がいるのかはっきりさせ、想定課題をどう解決するのか仮説を立てることが重要になってきます。そして仮説が間違っていたら、検討してきたことをあっさり捨てること。いま実践している事業開発のフレームは、既存事業にもきっと役に立つはずです。最終審査まで走りきってほしいし、僕たちも全力でサポートします。

.png?fit=fill&w=204)