なぜユーザベースと協働したピッチイベントを企画したのか

今村 和広(以下「今村」):

今回、IS社の皆さんには貴重な機会をいただき、大変感謝しています。前半は新しい事業を生み出すピッチイベント「ISX□(アイ・エス・バイ・スクエア)」の実施背景を運営事務局の皆さんに、後半は事業アイデアを起案した方々にお話を伺います。

守屋 実(以下「守屋」):

SPEEDA EXPERT RESEARCHは、今年4月にユーザベースグループに加わったミーミルの「エキスパートリサーチ」がベースです。各業界・分野の第一線で活躍する国内外のEXPERTにアクセスし、オープンソースでは得られない情報や経験値を提供するサービスで、私はエキスパートの1人として今回のプロジェクトに参加させていただきました。

今回のインタビューは、クライアントであるIS社にユーザベースグループとしてどのような価値を提供できたのか、かなり詳しくお話いただいた内容になっていると思いました。私の名前も何度か挙げていただいて、貢献できた手応えを感じています。

ISX□ 運営事務局メンバー

中山 将志氏

パナソニック インダストリアルソリューションズ社 事業開発センター 市場開発部 市場開発2課 課長

新規事業の企画・マーケティングを担当。サービス開発を主軸とした事業開発をミッションとしている。

鳥谷 俊介氏

パナソニック インダストリアルソリューションズ社 事業開発センター 市場開発部 市場開発1課

ロボットエンジニアとして勤務した後、2018年より産業用ロボット向けセンサーやファクトリーオートメーション向けの画像装置などの事業企画・マーケティングを担当。ピッチイベントに際し、自身も事業アイデアを応募。

鈴木 貴博氏

パナソニック インダストリアルソリューションズ社 事業開発センター 市場開発部 市場開発1課

2020年3月にパナソニック入社。産業用ロボットの安全監視センサーに関するマーケティングおよび、新規事業開発を担当。

増村 顕子氏

パナソニック インダストリアルソリューションズ社 事業開発センター 市場開発部 市場開発2課 ピッチイベント「ISX□」の企画、立ち上げから実行までを担当。

今村:

まず、ピッチイベントの実施背景について、上田所長や事務局のみなさんにお話を伺います。そもそもIS社の事業開発センターでは、どのような業務をミッションとしているんですか?

上田 哲三氏(以下「上田」):

私たちIS社は、パナソニックの中でも部品製造領域を担当しています。中でも工場の省人化や情報通信インフラなどに使われる部品が多く、スマートフォンのタッチパネルや車載用モータ、リチウムイオン電池蓄電システムなどの製造・販売を手がけています。この分野はパナソニックの強みの一つで、販売額は年間約1兆2,000億円に上ります。

私が所長を務める事業開発センターのミッションは、新しい事業を創出することです。その方法はさまざまで、IS社で扱う部品を組み合わせたり、ゼロから新しいサービスを考えたりする他、パートナーとアライアンスを組んで新規事業につなげることもあります。メンバーは国内外に150人ほどいて、全員が起業家精神を持っていると自負しています。

今村:

今回、ピッチイベントを実施することになったのはなぜですか?

上田氏:

通常の事業化フローとは異なる新しい手法で、スピーディに事業アイデアを創出したいと考えたからです。当社では一つの事業アイデア立ち上げに3年ほど検討し、その期間の中でPoC(Proof of Concept/概念検証)を行うのが通例です。ちょうどさまざまなアイデアの検討が一段落し、新しい事業テーマが欲しいと考えていたタイミングでもありました。

今村:

ピッチイベント開催において、ユーザベースとの協働をお考えいただいた背景をお聞かせいただけますか?

上田:

事業開発センターは技術者が約7割で、営業や企画・マーケティング経験のあるメンバーはそれほど多くありません。SPEEDAなどのリサーチソリューションを活用し、マーケットや想定顧客について市場調査しながらピッチイベントを進めれば、着想した事業アイデアが本当にマーケットで通用するのか精査できると考えました。

それに加えて、SPEEDAとSPEEDA EXPERT RESEARCHでマーケットや想定顧客の情報を収集する経験を積めば、技術畑のメンバーもマーケット感覚を養えます。今回のピッチイベントが成功すれば、スピーディに事業アイデアを生み出し続ける、良いスキームを作れると思いました。

鳥谷 俊介氏(以下「鳥谷」):

私は社内複業制度を利用して、デジタルマーケティング推進室という部署の仕事も兼務しています。この部署では全社横断でデジタルマーケティングに関する情報収集を行っており、これまでもSPEEDAを活用し、データに基づいた意思決定を行ってきました。

SPEEDAを使えば、情報収集のスピードが圧倒的に早くなるという手応えがあって。一般的なリサーチに比べ、もう一歩踏み込んだ事業比較や市場規模調査、プレイヤー比較が可能なため、より深い市場分析ができると感じていました。ユーザベースの皆さんのサポートも手厚かった。ピッチイベントを行うことが決まったとき、SPEEDAを利用すれば、参加者の事業アイデアがより研ぎ澄まされるのではないかと思ったんです。

増村 顕子氏(以下「増村」):

私も日ごろの業務で市場調査やその規模感をリサーチする際、SPEEDAを利用して、業界情報やキーワード検索をしています。特に今は担当している産業テーマの情報をリサーチしたり、ニュース機能を活用したりする中で、SPEEDAの便利さを日々実感していました。

ピッチイベントの事務局メンバーになったとき、鳥谷同様、SPEEDAを使ってリサーチを行えば、出てきたアイデアに対して効率的に情報を集め、深い市場分析ができると考えました。

ISX□ 運営事務局メンバーと上田氏

コロナ禍ですべてオンラインでのピッチイベント実施を決断

今村:

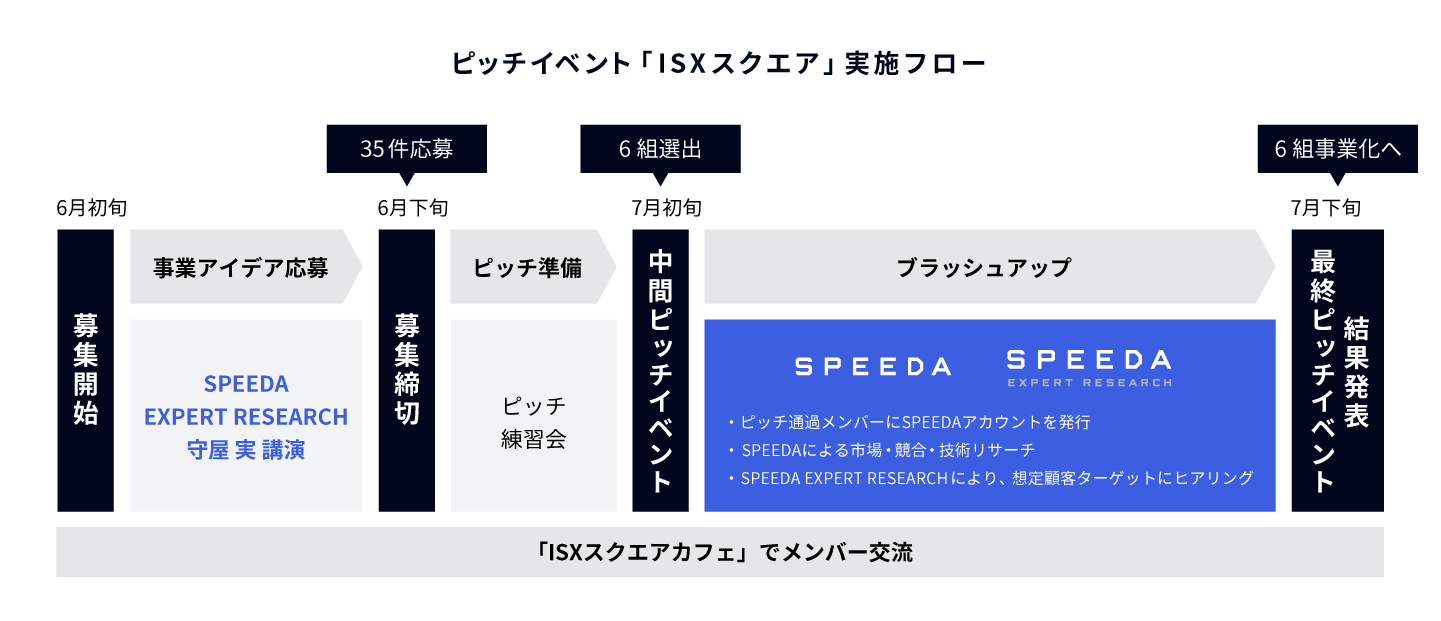

今回のピッチイベント「ISX□」は、初開催とのことで大変な点も多かったと思います。どのようなフローで進められたのか教えてください。

増村:

6月初旬に事業アイデアを募集し、7月下旬には最終ピッチイベントを終えるというスピード勝負で進めました。ところがイベント実施を決めた頃、新型コロナウイルスの感染が拡大し、当社でも3月から在宅勤務が始まったんです。

検討した結果、リアルイベントとして開催する予定を急きょ変更し、アイデア募集からピッチイベントまでのすべてのフローを、「Microsoft Teams」で行うことに決めました。事務局メンバーは募集から最終ピッチ終了まで2ヶ月間、毎日昼休みにTeams上で「ISX□カフェ」という交流の場を設け、在宅勤務中に減りがちなメンバー間のコミュニケーションをサポート。さらにアイデアのブラッシュアップやプレゼンの練習会なども行い、応募者をバックアップしていきました。

増村:

7月初旬の中間ピッチイベント後は、ユーザベースのみなさんにご協力いただき、通過したメンバー全員にSPEEDAのアカウントを発行していただきました。各メンバーはSPEEDAを市場調査や競合分析などに自由に活用しています。さらに、SPEEDA EXPERT RESEARCHのエキスパートをアサインし、想定顧客ターゲットやマーケットの実体についてヒアリングし壁打ちする機会を設けました。

最終ピッチイベントでは、各応募者による5分のプレゼンの後、4名の審査員がその場で審査をします。審査員が誰か1人でもOKと判断したら、各アイデアに予算を付け、そのまま3カ月の探索期間に入るというオーディション方式を取りました。

今村:

イベント実施の際に、マネージャー層のみなさんが気をつけられた点などはありましたか?

上田:

大切にしたのは、全員参加型であることと、オープンに行うことと、このイベントを通じて、事業開発センターの150人全員に学びや気づきがあることでした。事務局メンバーにはそれだけをお願いして、あとはすべてメンバーに任せました。

中山:

トップの上田がとにかく事務局メンバーに任せるという方針を掲げていたので、意思決定がとても早かったですね。ユーザベースからの提案も細やかで、非常にありがたかったです。次のスケジュールを見越して先回りして最終ピッチの審査員を選定してくださったり、他社のピッチイベントにおけるSPEEDAやSPEEDA EXPERT RESEARCHの活用事例を教えてくださったりと、スピーディな進行を全面的にサポートしていただきました。

最終ピッチイベントで事業化する6組を即決定。資金提供も

今村:

実施した結果、どれぐらいの方が参加されましたか?

鳥谷:

35チームが応募し、6組が最終ピッチイベントに選出されました。審査の結果、最終ピッチイベントに参加した6組全てがピッチイベントを通過し、3カ月の探索期間に進むことが決定。締め切りぎりぎりまで応募数が増え続け、部門内での初めてのイベントにもかかわらず、多くのアイデアが集まったのは本当に驚きました。現在は6組の事業アイデアについて、エキスパートの守屋実さんのアドバイスをいただきながら、SPEEDAでリサーチを行い、日々ブラッシュアップを行っています。

今村:

上田所長は、どのような審査ポイントで投票されたんですか?

上田:

探索期間に成長が見込めそうかどうかが決め手でした。アイデアの時点ではそれほど練り上げられていなくても、SPEEDAやSPEEDA EXPERT RESEARCHの力を借り、市場調査や検証を進めることによってアイデアは大きく進化します。知識と経験が増えれば当然、人も成長します。その可能性に賭けたいと思いました。

ピッチイベントの様子

今村:

イベントの後、審査員として参加したエキスパートでもある守屋さんからも、かなりのスピード感で進められたと聞いています。すべてオンラインで行うピッチイベントや事業化アイデアに即予算がつくことも、先見性があるように感じました。

上田:

おっしゃるとおり、何よりもスピードを重視しました。一時はピッチイベント開催も危ぶまれましたが、先延ばしにする選択肢はありませんでした。

いつまでコロナ禍が続くかわかりませんでしたし、先延ばしをしても新しいチャレンジは成しえません。結果的にTeamsで開催して本当に良かったと思います。所内の技術者はシャイなメンバーが多いため、これまでリアルイベントでは発言が出にくかったんですね。けれど、Teamsなら1人ひとりの顔がよくわかりますし、チャットで意見も書き込みやすいので、私たちの職場には合っていたように思います。

鈴木 貴博氏(以下「鈴木」):

私は事務局メンバーとしてウェビナーや勉強会、ワークショップの司会を担当したのですが、オンラインでピッチイベントを開催するメリットは誰もが参加しやすいことだと感じました。コロナ禍の2020年3月に入社した私は、入社翌日以降ずっと在宅勤務が続いていたんです。でもどのイベントにも150名中100名近くのメンバーが参加してくれたため、所内のメンバーに顔と名前を覚えてもらうことができました。

今村:

上田所長はユーザベースとピッチイベントを行って、どのような感想をお持ちになりましたか?

上田:

これまで、アイデアの事業化を行うときは、決裁や承認に時間がかかることが多かったのですが、ユーザベースのみなさんにSPEEDAやSPEEDA EXPERT RESEARCHを通じてサポートしていただいたおかげで、今まで行ったことのない新しい取り組みを、スピーディにかつ高いクオリティで実現させることができました。

当社全体でも、コロナ禍においてはオンラインを活用した事業成果を生み出して欲しいという期待をかけられているので、大きな結果につながって良かったと考えています。

SPEEDAとSPEEDA EXPERT RESEARCHで事業アイデアの価値を知る

ピッチイベント参加者

増田 耕平氏

パナソニック インダストリアルソリューションズ社 事業開発センター 市場開発部

市場開発部直下のミッションを受け、2018年アメリカへ出向。現地で市場調査や先端技術の調査を行ない、国内における事業テーマ創出につなげる。

松村 吉晋氏

パナソニック インダストリアルソリューションズ社 事業開発センター 市場開発部 市場開発1課

光学の専門家として、位相補正素子に関する論文執筆や特許取得に尽力。2019年より、工場における新規ソリューションやファクトリーオートメーションなどに関するマーケティング、リサーチなどを行う。

※鳥谷氏は運営事務局メンバーも兼務しているため、プロフィールは割愛

今村:

後半は、最終ピッチイベントの通過者にお話を聞き、どのように事業アイデアを考え、そのとき「SPEEDA」や「SPEEDA EXPERT RESEARCH」をどのようにご活用いただいたか伺っていきたいと思います。

みなさんは35組の応募者の中から、最終6組に残ったということですが、それぞれどのような事業アイデアを考えたんですか?

鳥谷:

私は「ISX□」の事務局メンバーとしても活動しましたが、並行して自分で事業アイデアの応募もしました。私のアイデアは「アプリで検査」というものです。工場で物品の外観検査を行う際、無料のスマートフォンアプリを提供することで検査機器の導入コストを下げようというアイデアでした。

増田 耕平氏(以下「増田」):

私の事業アイデアは「Light Treatment Service(ライト・トリートメント・サービス)」という紫外線を活用した殺菌ソリューションです。米国では、新型コロナウイルス感染のピーク時に、豚肉加工工場の25%が操業停止に陥ったというニュースもあり、食品工場において、より効率的な殺菌対策へのニーズが高まっているのではないかと考えました。

松村 吉晋氏(以下「松村」):

私が提案したのは「異物混入させません!」というアイデアで、食品工場がテーマでした。昨今、SNSなどで食材や製品に金属片や、人毛、虫などの異物が混入していたというニュースが度々話題になっています。各食品工場は厳重なチェック体制を敷いていますが、現状、食材の受け入れ検査は人力で行われています。そこで受け入れ検査を自動化することにより、食品工場の負荷を軽減したいと考えました。

今村:

中間ピッチ通過から最終ピッチまでの間にSPEEDAとSPEEDA EXPERT RESEARCHをご利用いただきました。具体的にどのように活用しましたか?

鳥谷:

私の場合、リサーチにSPEEDAをフル活用しました。今回テーマとした画像処理や、工場で使われる外観検査用カメラはすでに大きなマーケットがあります。そこでSPEEDAの市場調査機能を使って、キーワード検索やニュースの自動配信設定を行いました。

たとえば、外観検査用カメラが工作機械の分野で使われているのではないかという仮説を立て、工作機械の市場規模についてリサーチしたことも。また、対象市場での新製品情報やプレスリリースが自動配信される設定を行い、情報収集にも活用しています。ファクトリーオートメーションの主戦場は中国なので、中国市場の情報もくまなく調べました。

SPEEDAは、リサーチした情報がテキストだけでなくチャートやグラフによってビジュアライズされるところも大きな魅力の一つです。こうしたビジュアルをダウンロードし、ピッチイベントに使う資料として、そのまま使用させていただきました。

その後、SPEEDA EXPERT RESEARCHでマーケットに詳しい業界の有識者にヒアリングも行うことができました。

増田:

私は最終ピッチに臨むにあたり、より深い市場調査や、事業化へ向けてのストーリーを描きたいと考え、SPEEDAとSPEEDA EXPERT RESEARCHを活用しました。

我々にとっては食品業界とのコネクションが多くありません。市場情報や想定顧客の情報を詳しく知りたいと思ったとき、SPEEDAの情報は特に有効だと思いました。リサーチする中で驚いたのが、専門的な情報がピンポイントで出てきたことです。あるときロボティクスと殺菌ソリューションを組み合わせて省人化したいという考えが浮かんで、SPEEDAでリサーチしたところ「食品加工工場に中型ロボットを導入した場合の年間コスト削減シナリオ」というデータを見つけたんです。

増田:

工場の省人化によるROIの試算データにはなかなか出会えません。このデータを見つけたときはこれだ! と嬉しくなりました。他にも「工場作業員の平均給与」に関する情報を発見。こうした資料を活用したことで、私のアイデアは大きく飛躍し、ピッチイベントを通過し、3ヶ月の探索期間に進むことができました。

松村:

私が主に活用したのはSPEEDA EXPERT RESEARCHです。食品工場のエキスパートにヒアリングし、工場管理についてリアルなお話を伺いました。

食品ごとの異物混入度合いや自動検査によるコスト削減額、事業貢献についても細かくヒアリングでき、現場の情報に触れたことでアイデアを尖らせることができたと思います。

市場リサーチで顧客への解像度を高める

今村:

ピッチイベントでは、エキスパートの守屋さんをはじめ、さまざまな審査員からアドバイスをもらったと思います。どのような点が響きましたか?

鳥谷:

守屋さんからは繰り返し「顧客解像度を高めよう」とお話をいただきました。もっと想定顧客に対する理解を深めて、ユーザーの顔が浮かんでくるような状態にしたほうがいいと言われたのが、強く印象に残っています。

増田:

私も同様です。守屋さんの基調講演で、ご自身がビジネスを立ち上げる際に3,300件のユーザーを徹底調査したと聞きました。事業を形にするには、それほどの覚悟が必要なのだと痛感しました。

松村:

最終ピッチのとき、私は守屋さんから「これからの探索期間で、どれぐらいのユーザーを調査するか」と聞かれたんです。考えた末、5件と答えました。ところが守屋さんからは最低100人はヒアリングすべきと言われ、事業化の厳しさを肌で感じました。今、次にどのようなユーザーにヒアリングしたらいいのか検討しているところですが、想定顧客候補リストの作成にFORCASを活用することもできると聞いて、実践してみたいと考え始めたところです。

今村:

最後に上田所長から、ピッチイベントを振り返ってユーザベースグループに期待することをお教えください。

上田:

最終ピッチイベントに進んだ事業アイデアのクオリティが非常に高かったのは、SPEEDAやSPEEDA EXPERT RESEARCHで精密なリサーチやヒアリングができたからだと思っています。ユーザベースのみなさんは、これからも事業開発における技術とマーケットの素晴らしい橋渡し役になると、大きく期待しています。

今村:

上田所長、メンバーのみなさん、本当にありがとうございました!

インタビューに参加いただいた皆さん

ピッチイベントを終えて

SPEEDA EXPERT RESEARCH 守屋実氏より

全世界が同時多発的にコロナ禍という難局に直面しています。しかしこの状況は見方を変えれば、新たな「商機」と「勝機」が突如現れたと捉えることもできます。その中で今回、パナソニックのみなさんが取り組んだピッチイベントから、新たな事業創出の可能性を大いに感じました。

とはいえ、大企業が自社の力だけで新しい挑戦を成し遂げるのは難しいことです。SPEEDAを活用いただくことで、パナソニックのみなさんが取り組む新しい挑戦の負担軽減に役立ったのではないかと感じています。今回のイベントが成功したのは、SPEEDAとSPEEDA EXPERT RESEARCHのメンバーがピッチ参加チームに寄り添い、事業アイデアのブラッシュアップに貢献したことが、今回のイベント成功に一役を買ったのであれば幸いです。

B2B SaaS Business 執行役員 エンタープライズ事業担当 今村和弘より

今回のメンバーの動きを見ていると、ユーザベースグループとしてさまざまな立場・意見を取りまとめるべく奔走してきたことがよくわかりました。特に素晴らしかったのは、事務局メンバーの方々と深い信頼関係を築けていたことです。一貫して、「一つのプロダクトとしてではなく、ユーザベースとしてどのような支援ができるのか」を丁寧にコミュニケーションし、提案し続けたことが、パナソニックのみなさんから厚い信頼を得られた理由だと思います。

これからもプロダクトや部署、ロールを超えてSPEEDAとSPEEDA EXPERT RESERACHが連携して、より多くのお客さまのお役に立ちたいですね。