互いを信頼しているから、企画会議はやらない

富川 直泰(以下「富川」):

創刊準備を始めたのが、僕たち2人が入社した2019年4月から。そこから創刊までの半年間は、とにかく怒涛でしたね。

井上慎平(以下「井上」):

正直なところ、あんまり覚えていないんですよね。スポーツをやっている人が、よく「ゴールした瞬間のことはよく覚えていない」「ホームランを打った瞬間は記憶にない」みたいに言いますが、あれと同じ感覚。ふと振り返ってみたら、記憶はないけど俺、頑張っていたんだな、みたいな(笑)。

富川:

井上さんが編集を手がけた『シン・ニホン』が10万部突破したときも、意外と「やったぜ!」って雰囲気にならず、わりと淡々とした感じでした。営業2人、編集2人、事務1人でやっている小さな出版社が、全くノウハウのないところからスタートして10万部のヒットを出せたのは、いま思えばすごいことなんですけどね。

井上:

『シン・ニホン』以外にもいくつかヒットを出せて、量と質を犠牲にすることなく、何とかやってこれている感覚はあります。読者を煽るようなコピーも世の中にはありますが、そういうことをせずに、でも「良い本だから売れなくてもいいじゃん」みたいなことも言わずに、結果を出せたのは素直に嬉しいですね。

富川:

そうですね。実用書であれば、例えば「誰でもできる」「簡単にできる」「抜群の効果がある」と謳うのが、売るための1つのノウハウとしてあるし、そういう本をつくればどの程度売れるのか、出版業界の中でのセオリーはあります。でも、あえて僕らはそういう本をつくらないと決めているんです。さらに価格も普通のビジネス系の出版社より、200〜300円高く付けさせてもらっています。

僕らの本にはそれだけの価値があるし、この価格設定が売上の足をひっぱらない自信があるし、著者さん・翻訳者さんから書店さんまで、よい仕事をしてくださっている方たちにきちんと還元したいから。「初速は良かったけど、1年後には誰も覚えていない」みたいな本はつくっていないと自負しています。

井上:

そのペースで出せているのは、企画会議がないから。一般的な出版社では社内の企画会議を通すために、どんな著者で、こういうポテンシャルがあって、マーケットとしてはこうで、みたいな資料をつくるんですね。でも、面倒くさいし時間もかかる。

僕は富川さんのつくる本を信頼しているし、お互いに扱うジャンルが全然違うので、「富川さんが良いと思うなら」「井上さんが良いと言うなら」みたいな感じなんですよ。編集が3人しかいないのも大きかったかもしれませんね。

富川:

僕は先端的なビジネス動向に疎いので、もし井上さんがつくった『D2C』が企画会議に出されたら、「D2C? 聞いたことないな」って落としていたかもしれないんですよ。僕ら以外にもNewsPicksの他チームから助っ人で入ってくれている中島洋一さんという編集者がいるんですが、3人のキャラクターも得意分野もバラバラ。

でも「この人がつくるものなら、間違いない」という信頼関係が大前提としてあるんですね。だからこそ、企画会議なしで成立しているんだと思います。その代わり、売れなかったら100%編集者のせいっていう(笑)。自由には責任が伴うということですね。これはユーザベースの「The 7 Values」にある「自由主義で行こう」に通じるかもしれません。

井上:

立ち上げから携わってくれたメンバーは、みんな創刊準備からの怒涛の1年半を、共に切り抜けた戦友ですね。今は編集が僕ら2人と、他部署と兼務の中島さん。営業は社員1人とアルバイトの方がいて、進行管理と事務が1人。あと最近インターンが2人入ってくれました。人数が増えたので、しっかり稼がなきゃですね(笑)。

井上:

最初は1人で出版社をつくろうと思っていました。新卒で入社したDiscover21を辞め、ダイヤモンド社で武者修行してから独立しようと思っていて。でも、当時NewsPicks編集長だった佐々木紀彦さん(現NewsPicks Studios代表取締役)から食事に誘われ、そこで一緒にやらないかと声をかけてもらったんです。

佐々木さんの話を聞いて、ひとり出版社をやれば自分のやりたいことをピュアに突き詰めることはできるけど、その分小さくまとまってしまい、世の中に影響を与えることはできないのではと思ったんですね。それなら1mmでも2mmでもメインストリームを変えられる可能性がある場所でやるほうが、面白いのではと考えました。

加えて、上場企業に入り資本主義のど真ん中で「出版」というビジネスを成立させたいという思いもあった。実際、高い利益率を求められたり、新しいビジネスモデルの開発を迫られたりと大変ですけどね(笑)。そのプレッシャーがあるから、今新たな挑戦ができているので、いい決断だったと思います。

限られた椅子を奪い合うのではなく、新たな椅子をつくりたい

富川:

僕らの本の巻末にある宣言文「希望を灯そう」の中で、「既存のシステムの中で勝ち抜くノウハウ」を発信することはやらないと言い切っているんです。限られた椅子を奪い合うのではなく、新たな椅子をつくり出そうというのが、入社前からずっと井上さんが言っていることですよね。

井上:

どうやったらExcelの操作が早くなるか? など効率化するにはどうすればいいかに答える本は、世の中にたくさんあります。その中で競争しても、互いに消耗するだけだと思うんですよ。「新しい問い」を解くようなことをやらないと、しんどいしワクワクしない。もうそういうのは嫌だと思って。

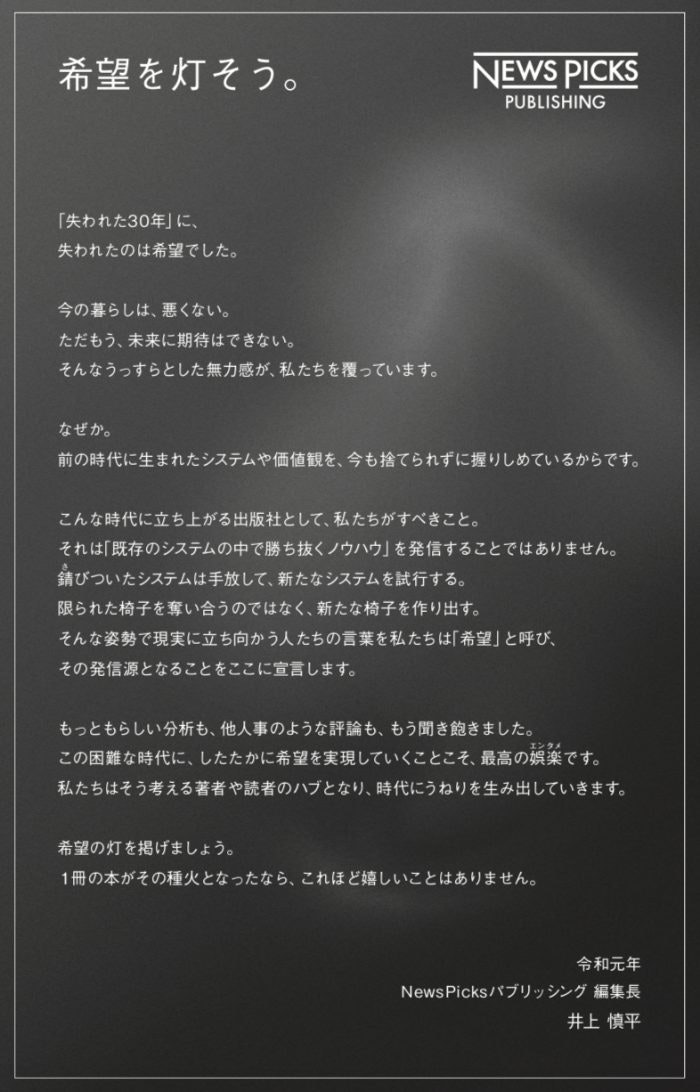

NewsPicks Publishing 宣言文

富川:

野村さん(野村 高文/元NewsPicksアカデミアを担当)とご飯を食べに行ったとき、なぜか佐々木さんと井上さんがいて、そこで誘われたのがキッカケです。もともと井上さんとは何度か面識があって、「あれ? 見覚えのある坊主頭がいるな」と(笑)。

僕は以前からずっと、「世の中のためになる、日本人には書けないビッグアイデア」を世に広めたいと思って編集活動をしてきました。自分がつくった中で最高の本だと思っているのが、イギリスの科学ジャーナリストであるマット・リドレーの『繁栄:明日を切り拓くための人類10万年史』という本なんですが、この中で彼は「これからの世の中には、”合理的な楽観主義”が必要になる」と言っているんですね。

昨今のメディアを見ると、悲観的なニュースが多いと思いませんか。**国はけしからん、最近の若者はけしからん、経済も文明もお先真っ暗だ、みたいな。

そういう本はたしかに売れるんですが、本当に実態に合っているのかを考えると、必ずしも必ずしもそうではない。『繁栄』には、データとエビデンスに基づいて10万年の人類史を見渡すと、実は世の中ってどんどん良くなっているんだと書かれているんですね。動物としての人間はネガティビティ・バイアスにはまりやすいので、つい物事を悲観的にとらえがちだけど、実際は違うんだよと。

こういうビッグアイデア・ブックって、海外にはたくさんあるけれど日本にはほとんどありません。僕はこういう知見、合理的な楽観主義をどんどんみんなと共有していきたい。世の中のためになる、希望になる、かつ単なる金儲けの道具にはしない本をつくるんだという井上さんの話を聞いて、NewsPicksパブリッシングはその理想的な発信地になると思ったんです。

さまざまな部署から、企画の種をもらえる

井上:

最初は刷った本を保管する倉庫を借りるところからスタートしました。取次会社さんの口座を開くのは大変でしたね。8月半ばになって財務状況に関する資料など、必要な書類が膨大にあることが分かって……営業の岡元さん(岡元 小夜/NewsPicks Publishing セールスリーダー)が素晴らしいスピードで巻き取ってくれて、ユーザベースのコーポレートメンバーにも助けてもらって、何とか創刊に間に合った形です。

富川:

中島さんが担当した、創刊本の『他者と働く』が売れたのが大きかったですね。著者で経営学者の宇田川元一さんは、当時まだ一般的に知られている方ではありませんでした。「コレを読めば明日から仕事がバリバリできるようになる」みたいな本ではないし、値段も一般的なビジネス書より高めでしたが、読者にきちんと受け入れられた形です。創刊タイトルで、きちんと売れる本をつくれたのが大きかったですね。

井上:

周りからはビジネスノウハウ系ど真ん中みたいな本を出すのでは? と思われていたんじゃないかな。でも宇田川さんの骨太な、清いオーラをまとう本と共に船出できて、レーベルの良いイメージをつくってもらえたと感謝しています。

富川:

創刊本で、NewsPicksパブリッシングのその後のラインナップのイメージを決定付けてくれましたよね。宇田川さんもそうですが、『D2C 「世界観」と「テクノロジー」で勝つブランド戦略 』の佐々木康裕さんや『世界は贈与でできている』の近内悠太さんなど、「パブリッシングの本がデビュー作」という著者が僕らのレーベルには多いんです。つまり、それまで業界的には知られていても、書店に並ぶレベルで知られていた人ではなかった。

まだ広く知られていない、その著者が持っている最高のインサイトを、最高の形で本として出す──そういう傾向を最初につくったのが『他者と働く』なのかなと思います。おかげさまで現在『他者と働く』はビジネス書グランプリ2020やHRアワード2020に、『シン・ニホン』はビジネス書大賞などにそれぞれノミネート中ですし、『世界は贈与でできている』は山本七平賞・奨励賞を受賞しました。ほとんどの本が重版できていて、読者にきちんと受け入れられているのも嬉しいですね。

井上:

僕らはそもそも編集者であって、ビジネスのビの字も分かっていなかったんです。紙の厚さを何ミリにするか、初版は何部刷るか──そういう世界で生きてきたので、プレゼンの仕方も分からなければ、事業計画の立て方も分からなくて……。やったことのないスポーツを毎日やらされている感じ。しかも、ベンチャーだから8回裏くらいで急にルールが代わるんですよ(笑)。

出版社にいた頃は電子書籍は担当の方がつくってくれたし、法律的なことは法務担当の方が弁護士に聞いてくれた。何より僕らが苦労した取次会社とのやり取りは、経理の人が全部やってくれていたんですね。出版社ではいろんな部署の人がたくさん動いてくれていたんだなと、1から出版レーベルを立ち上げてみてしみじみ分かりました。

富川:

逆にユーザベースグループだから良かったこともたくさんありますよ。例えば本の企画を立てるとき、NewsPicks編集部のメンバーから「昨日こういう科学者を取材したんだけど、まだ全然世の中には出てきていなくて、でもめっちゃ面白かったよ」「アメリカの経営者が書いたこの本、VC界隈で評判がいいんだけど、まだ邦訳出てないよね?」みたいな、企画の種になるような話をたくさん持ってきてくれるんです。

井上:

1番ありがたかったのは、入社してすぐ、新しい出版レーベルを具体的にどうつくるのか、いろいろな人からプレッシャーをかけられたことですね。「NewsPicksは新聞でニュースを読む体験を、スマホで読む新しい体験に変えた。じゃあ井上さん、富川さんは出版をどう新しくしてくれるの?」と。

めちゃくちゃ悔しい思いもたくさんしましたが、そのプレッシャーがあったから、いろいろな新しいことにチャレンジできたんだと思います。プレッシャーがなかったら、そんなに変わったことはできていなかったんじゃないかな。全く違う職種の人と一緒に仕事できたのは、やっぱり大きかった。

富川:

出版事業って、広告事業やVCに比べたら年間売上の桁はゼロ何個分か低いわけですよ。事業規模として、僕らが会社に貢献できる部分は決して大きくありません。でもユーザベースグループの人たちはびっくりするほどサポーティブで、僕らが本をつくったらちゃんと読んで感想をくれるし、「こんな企画はどう?」「この人、まだ知られていないんだけど、すごく面白いよ」みたいなことを、どんどん教えてくれるんです。

あと新刊を出したら、NewsPicksで記事を出せる。これはありがたいですね。NewsPick読者の方々は、批判的なものも含め、すごくコメントの質が高いんです。新刊に関する記事や著者インタビュー記事を出すと、みなさんがSNSなどで広めてくれる。これはNewsPicks読者のみなさんもそうだし、ユーザベースのメンバーもそう。僕らには良いお客さんが付いているんだなと思うし、この環境には感謝しかありません。

本物の思考力を身につけられる体験をつくりたい

井上:

10月から、NewsPicks NewSchoolの第2期で、『シン・ニホン』のプロデュースを担当してくださった岩佐文夫さんがプロジェクトリーダーの「アウトプット読書ゼミ」をスタートしました。ソニーコンピュータサイエンス研究所副所長の暦本純一さんをお迎えし、自社の本ではないんですが『LIFE3.0(マックス・テグマーク著/紀伊國屋書店)』という名著を読むプログラムです。

この企画ができる前に『シン・ニホン』が盛り上がってきたタイミングで、アンバサダー制度を立ち上げました。応募してくださった読者の方に、プロデューサーの岩佐さんがファシリテーションやディスカッションのやり方を教え、アンバサダーとして独り立ちしてもらうものです。

これは『シン・ニホン』に書かれていることを実現したいという軸を持った方々が集まったからか、対話がすごく良かった。1つの問いに対し「僕はこんな風に思った」「そういう意見があるなら、こういうのもあるよ」みたいな対話が交わされることで、1人では何時間読んでも分からないことが、対話を通じて深い気づきを得られる──そういう体験をつくれた感覚があるんですね。

ビジネスのことは、NewsPicksアカデミアやMBAなど、社会に出ても学ぶ場はたくさんあります。でも世の中には、例えばダーウィンの『種の起源』みたいに、分厚くて難しいし、一度は読んだほうがいいんだろうけれど、なかなか手を出せない本ってたくさんあるじゃないですか。いわゆる教養みたいなことを学ぼうとしたら、大学院に戻る以外の選択肢がないのではと思っていて。

複雑化した現代社会を生きる僕らは、答えのない問いについての深い思考が求められる機会が増えたと思うんですね。答えのない時代に僕たちが鍛えるべきなのは、知識の吸収力ではなく、自ら考える力。今回のアウトプット読書ゼミは、そんな本物の思考力を身につけられる場になればと企画しました。

富川:

あと、創刊時から「NewsPicks Publishing NEWSLETTER」というメールマガジンをつくって、月1回発行しています。メインコンテンツは「スロー・ディスカッション」というロングリードの記事です。『WIRED日本版』編集長の松島倫明さんや、APU学長の出口治明さん、エッセイストの渡辺由佳里さんなど第一線の方たちに、「今、一番面白い本や著者、テーマ」について6000字でたっぷり語っていただくという。

メールマガジンは、今すぐ役に立つわけではないけれど、10年後には必ず効いてくるようなインサイトを、読者と共有することを軸にした内容で、開封率50%以上、登録者数は1万2,000人を超えています。決して読みやすい内容ではないし、宣伝でもない6000字の難しいコンテンツがちゃんと読まれていることに、僕は希望を感じているんです。

「3分でわかる」みたいな手軽なコンテンツも大事ですが、時間をかけて週末にゆっくり論稿を読む習慣を、読者のみなさんに身につけてもらえたらありがたい。メルマガがそのキッカケになりつつあるのは、すごく嬉しいですね。メルマガという媒体の特性上、実際に読んだ読者の方々の満足度は開封率と解約数くらいでしか測れないのが現状なんですが、大きな手応えはあります。

井上:

スロー・ディスカッションのコンセプトにも表れていますが、コンテンツを出すだけでなく、畑を耕すところ――名著や論稿など、ロングリードのコンテンツを読んでもらうところからやりたいですね。

もう1つは「NewsPicksパブリッシング」というレーベルの認知を広げること。一時期、幻冬舎さんとNewsPicks Booksをやっていましたが、未だに混同される方も多くて……(NewsPicks Booksは2020年6月に終了)。良い本をつくれている手応えは感じつつあるので、あとはこの点を面にしていきたい。「NewsPicksパブリッシングってこういうレーベルなんだね」という僕らのカラーを認知してもらえるよう、今後も1冊1冊愚直につくっていきます。