デザインの力で事業開発を支援する

平野 友規(以下「平野」):

プロダクトオーナーやブランドマネージャーの方々が抱えているまだ言葉になっていないモヤモヤを、デザインの力を使って試作してみたり、視覚化したりすること。またはマーケティングからインサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスに至るまでのあらゆる場面で、デザインの力を使って事業開発を支援することが大事な役割だと思っています。

デザインの力は視覚化能力・造形化能力・試作化能力・翻訳化能力の4つに分かれると考えているんです。モヤモヤを見える化し、美しい形で人々の心をつかみ、アイデアを試してユーザーの声を拾い上げる──これが僕たちSaaS Design Divisionがやっていることです。

平野:

造形化能力は「美しい形をつくる」こと。試作化能力は「アイデアを確かめる」能力なので、美しさは必要ありません。例えばプロダクトオーナーの中で、まだ自己確信に至らないアイデアの芽や仮説を、紙に書いたりデジタルツールを使ったりして素早く形にし、確かめるような能力を指します。

直近だと、佐久間さん(佐久間 衡/B2B SaaS事業CEO)とSPEEDAのロゴをアップデートしたプロジェクトは、SaaS Design Divisionの役割を上手く活かせた例だと思っています。佐久間さんと話しながら幾つもプロトタイプをつくったのは試作化能力、1つひとつのロゴが美しいか否かには造形化能力が求められました。

茂木 孝純(以下「茂木」):

2つあって、1つは「分かりやすいUIにする」こと。BtoB SaaSは法人向けのサービスなので、お客様の業務フローにしっかりミートするUIが求められます。とはいえ特殊になりすぎないよう、使いやすい・分かりやすいUIにすることが重要です。特にSPEEDAやFORCASは機能や情報量が非常に多いプロダクトなので、どうすればスッキリ見せられるか、分かりやすく情報を提示できるかにこだわっています。

もう1つは、マーケティングやセールスなどのビジネスサイドや開発チームとの「共通言語づくり」です。先ほどの試作化能力にも通じますが、スピーディにプロトタイプをつくること、つくったデザインの意図やルールを明文化し、ビジネスサイドや開発チームに共有することを大事にしています。

視覚化して共有することによって、論点をシンプルに絞れるので、議論が空中戦になりにくくなるんですよ。UIデザイナーはさまざまな部門の人とコミュニケーションを取ります。組織やコミュニケーションが複雑なままプロジェクトが進んでしまうと、それがそのままプロダクトの複雑さにつながってしまうんですね。

デザインって魔法のようにパッと出てくるように思われがちですが、いろいろと考えた過程があってのアウトプットなんです。それを他の部門の人たちにも分かってもらえるように「共通言語」として視覚化や明文化することを重視しています。

茂木:

新しいプロダクトである「FORCAS Sales」でも、共通言語づくりを意識しながらプロジェクトを進めています。

茂木:

プロダクト開発では、視覚化・試作化能力を活かし、どんどんプロトタイプをつくっていく必要があります。なぜなら、言葉だけで議論していると空中戦になりがちで、リリース直前にモノを見てようやく異変に気づくのでは遅いから。

決まったことは、どんどんプロトタイプに反映させます。ビジネスサイド・開発チームと一緒に、早い段階からプロトタイプを見て意見を交わすことで、地上戦──より具体的な会話ができるんです。

あとは分からないことは素直に聞くことも大切です。財務データはどこをどう見ればいいのか、その中でも何が重要なのかなど、業務に精通していないと分からない部分もあります。機能を実装する難しさなども判断できないので、その肌感を持つためにも、ビジネスサイドや開発チームにとにかくたくさん質問しましたね。

デザイナーとして企業文化をつくる

茂木:

まさにそうです。やはり業務理解と顧客理解は難しい。僕も入社して『THE MODEL(注:SaaSビジネスにおけるバイブルとされている本)』を読んで初めて、マーケティングから商談、契約に至るまでの流れを図として把握し、組織構造や流れを理解したんですよ。

自社の業務理解もそうですが、さらに難しいと思ったのが顧客理解ですね。SPEEDAやFORCASには、本当に多様なユースケースがあります。もっと顧客の解像度を高めていかなければと思っていたので、新しいプロダクトをつくるプロジェクトが始まった時に、社内のインサイドセールスやフィールドセールスのメンバー20人超にインタビューしました。

社内メンバーを対象にしたのは、新しいプロダクトはインサイドセールスやフィールドセールスの方々に使っていいただくことを想定していたから。まさに彼らが想定顧客だったわけです。そのインタビューを通じて、だんだん同じようなことを言っている部分が見えてきて、少しずつ理解できるようになってきましたが、やっぱり難しいですね。

平野:

もう1つ例を挙げると、デザイナー以外の人とどうやってデザインの話をしていくのか。かつ事業KPIもしくは事業ミッションに対して、デザインをどう当てていくのか。この2つは難しいですし、これからのデザイナーに求められる部分だと考えています。

プロダクトには各社の戦略が表れているはず。それに関わるSaaS Design Divisionのメンバーは、経営メンバーとコミュニケーションを取る機会がたくさんあります。デザインに携わってこなかった人と、どうやって対話していくのか。その際に翻訳化能力をしっかり持っていなければ、事業やプロダクトの進化をデザイナーがリードすることは難しくなってしまいます。だからこそ、茂木さんをはじめDesign Divisionのリーダーたちには、翻訳する力=言語化について強く意識するよう伝えています。

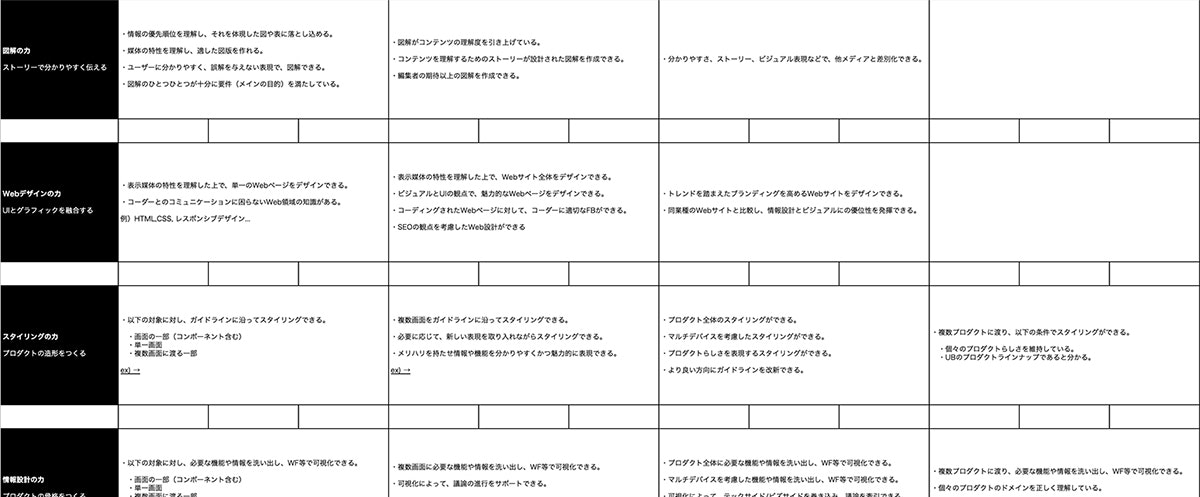

ユーザベースでは評価にコンピテンシー(職務ごとに定義された行動特性)を用いているので、リーダーたちにデザイナー版のコンピテンシーマップをつくってもらいました。コンピテンシーマップをつくる過程を通じて、必然的にデザインの力を言語化し、その結果、自分たちが普段やっているデザインプロセスをメタ認知して、他者に説明できるようになりました。

コンピテンシーマップ

平野:

そうですね。話し合いをする際、僕は大きく分けて、仮説をつくる、仮説を確かめる、意思決定をするの3段階があると考えています。どのフェーズをやるために話し合っているのかを自覚することが、お互いの言葉を翻訳し言語化する際には重要になってきます。

僕もまだ探っている段階ですが、多様なバックグラウンドを持つ人が集まると、なかなか共通項は見出しづらい。だからこそ茂木さんの言っていた「共通言語」をつくり、プロトコルを合わせることは、特に職種や業態の異なるプロフェッショナルが同じチームとして何かを進める際に、非常に重要になってくるんです。

そう考えるようになったのは、デンマークでの在外研究の原体験があるからです。デンマークで携わっていたプロジェクトには、北欧、ブラジル、台湾、アメリカなど、世界中から集まった人たちがいました。宗教も違うし、そもそも話が噛み合わない。そんな状況下で叩き込まれたのが、とにかくビジュアル化すること。「絵だけが言語やカルチャーを超えられるから」と強く言われました。

カスタマーサクセスやセールス、エンジニア、経営層などのプロフェッショナルたちが大事にしていることや文化が違うのは、デンマークでの体験と同じ。それをつなげるのがデザイナーの役割だと考えています。試作を重ね、視覚化したり構造化したりして、みんなが同じ方向を向いて意思決定できるものをつくっていく──それが会社や組織の文化をつくることにつながっていると思いますし、デザイナーとして大切にしたい部分でもあります。

既存プロダクトの成熟化と新規プロダクトの創出を目指す

平野:

実は佐久間さんに今期の目標について、「Design Divisionで担う事業KPIはどうしましょう?」と相談したら、「それ必要ないよ」と言われたんですよ。僕は採用数やマーケティング的な指標を追ったほうがいいのかなと考えていたんですが、「デザインが大事なのは分かっているので、KPIはいらない」と言ってくれたのは、素直にすごいと思いました。

もちろんDesign DivisionのOKRは設定していますし、事業の売上に貢献するために仕事をしていますが、四半期ごとに明確に売上目標を課されるような状態にはなっていません。その分、結果とデザインの成果物をしっかり出すことと、そのプロセスを共有することで説明責任を果たしています。

デザイナー、もしくはデザインの価値や存在意義が認められている組織や会社で働けるのは、デザイナーにとってすごくハッピーです。それがあまり認められていない会社で働くのは、デザイナーにとってメンタル的にも辛いはず。そういう意味で、ユーザベースはデザイナーにとって恵まれた環境だと思います。

茂木:

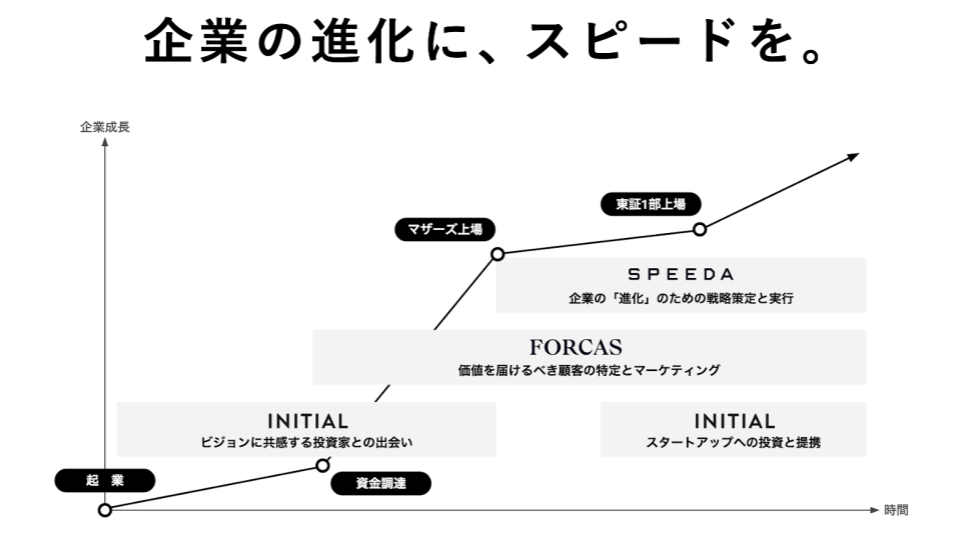

UIデザイナーの文脈の話になりますが、佐久間さんが掲げる企業ステージに合わせて使ってもらえるプロダクトラインナップを実現するのが、僕の目指したい世界です。

B2B SaaS カンパニーOKR

茂木:

今はまだプロダクト毎に個別最適化されているフェーズですが、今後はプロダクトを超えたシームレスな体験ができるよう改善し、変化に強いUIをつくっていきたいと考えています。組織面では、デザインは「つくって終わり」ではないので、デザインのオペレーションが回れば回るほど良くなっていくようなサイクルもつくっていきたいですね。

平野:

僕は既存プロダクトをより強く成熟化させることと、新しいプロダクトをつくっていくこと、その両輪を回していきたいです。今はまだ毎期ごとに新しいプロダクトのアイデアが出てくるスピード感や強度はないし、デザイナーがネックになってUI開発が遅れてしまうケースもあるので、そこにしっかり対応できるよう、まずは組織のパワーアップを図っていくつもりです。

もちろん四半期毎のカンパニーOKRは追わなければなりませんが、いずれは年単位のスパンで解決すべき課題にじっくり取り組める、もしくはデザイン戦略を考える組織にしていきたいですね。

茂木:

自分がこれまでやってきた領域に閉じこもらない人。もちろん得意分野は持っていてほしいですが、そこに固執せず周りを巻き込んで、デザインを大事にしながらプロジェクトを推進できるような人がいいですね。

平野:

僕も役割にとらわれない人のほうがユーザベースには向いていると思います。僕は執行役員という肩書ですが、メンバーの下に付いてバナーをつくることもあります。UIのことであれば茂木さんがリーダーに立つほうが、僕がやるより絶対に上手くいく。誰がリードするのがベストなのかを考えているので、肩書は関係ありません。

役員になったばかりの頃は、B2B SaaS事業のデザインすべてを僕が管理しなければならないと考えていました。でも今は一人ひとりの得意分野を見出し、チームとしてポートフォリオを組む方が自然体で上手くいくと実感しているんです。

ユーザベースはチーム経営を掲げているので、経営層の役割が変わることがあります。それをDivisionレベルでできるようになれば、組織として一体感が出て強みになるし、他のデザイン組織とは違うユニークなものになっていくのかなと考えています。そのためにも、ジョブディスクリプションに書いてあることだけにとらわれず、その両隣にあるような領域もできるような人に、ぜひ仲間になってほしいです!

本記事はオンライン(zoom)にて取材しました