想定よりも苦戦した事業間連携

佐久間 衡(以下「佐久間」):

3つあります。まず1点目は、それぞれのプロダクトが目指す方向性を整理し、一丸となってユーザーの理想を目指す体制をつくることです。

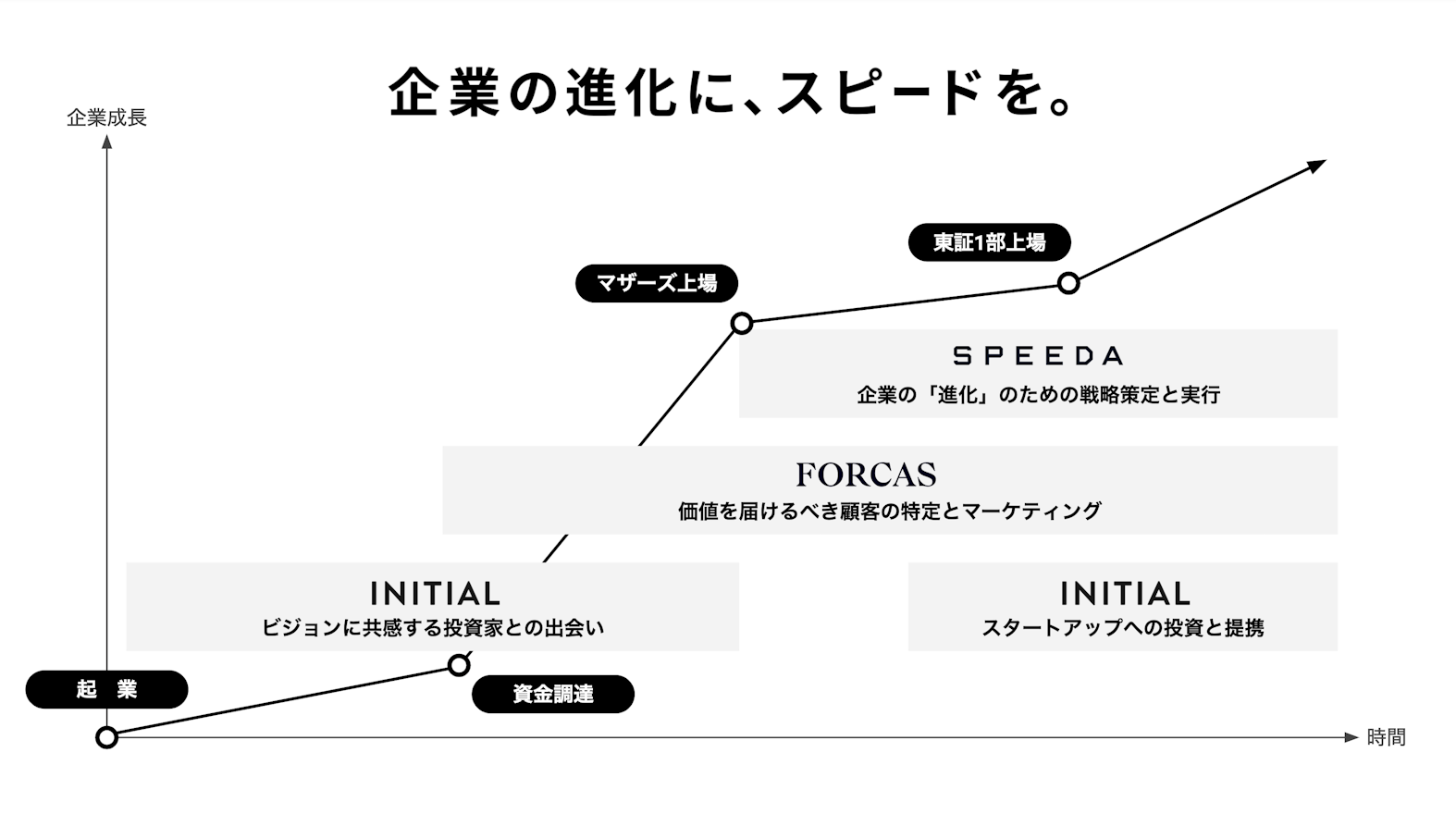

SPEEDAは、コンサルティングファーム、金融機関、事業会社の経営企画部の方などに、さまざまなビジネスシーンで使われている経済情報プラットフォームです。一方、INITIALはスタートアップの企業情報や資金調達情報を提供しており、「未来を探索する」ための情報を探しているSPEEDAユーザーにも価値があるサービスです。SPEEDAで昨年発表した「トレンド」は、5G、インバウンド、スマート農業、等のテーマでビジネスシフトを促す変化とその影響を捉えるコンテンツで、本来INITIALと共同で取り組むべきもの。

同様に、SPEEDAは営業や営業企画の方にもお使いいただいていますが、B2B マーケティングプラットフォームを提供するFORCASと共同でユーザーの価値を追求すれば、より良いものができるはずです。

このようなオーバーラップする価値を整理し、それぞれのプロダクトのビジョンを先鋭化して、ユーザーへ届く価値を高めていきたい。

2点目は、SPEEDAの成長を再加速させることです。2019年上半期の業績は好調でしたが、下半期に目標としていた高い成長を達成することが出来ませんでした。

新たなユーザー価値をつくるプロダクトやコンテンツ開発はもちろんですが、特にレベニューチーム(マーケティング、インサイドセールス、セールス、カスタマーサクセス)の立て直しが必要だと感じていました。

3点目は、大手企業に対し「ユーザーの理想」を届ける組織体制を構築すること。FORCASはSPEEDAの一部ユーザーが抱えていた課題を起点に開発したサービスなので、リリースした当初はSPEEDAと顧客層が重複するのではと考えていたんです。でも想定していたより重複が少なく、現在は高成長を実現するスタートアップ企業にユーザーが多いんですね。

ただ、2020年はFORCASでも、SPEEDAユーザーが多い大手企業にも価値を届けていきたいと考えています。同じくB2B事業を展開しているINITIALも含め、3事業で顧客層の重複が増えることになるため、バラバラに価値を届けてはユーザーの皆さまを混乱させかねません。そのため、これまでの各事業の個別最適から方針を変更し、3事業でユーザーの理想を共創すべく、今回の統合体制を組むことにしました。

佐久間:

状況が変われば最適な組織体制も変わります。B2B SaaS 事業に限らず、ユーザベースグループ全体で事業の成長を支える強い組織を作る際、何がベストかは稲垣さん(稲垣 裕介/ユーザベースCOO)や梅田さん(梅田 優祐/ユーザベースCEO)を含めこれまでも話し合ってきました。最速で成長し、強い組織をつくるためにはどうするか──これは本当によく話題に上がります。最適な形を全員が考えるのは、ユーザベースの良いところじゃないかな。

昨年の夏頃、稲垣さんがコーポレートや個別プロジェクトに集中するために、私がSPEEDAを担当するのが良いか、私がFORCASに集中できるように、稲垣さんがINITIALとSPEEDAのチームを引き受けるのが良いのか、稲垣さんと話していたことがあります。

そうしたら9月の3連休、家族で八ヶ岳に行く前日の夜に、梅田さんから「さっくん(佐久間のニックネーム)、SPEEDAやらない?」とメッセージがきたんですよ。

そもそも私は、前職のUBSで働いていたときにミニSPEEDAのようなものを作っていたこともあるくらい、もともとSPEEDAがめちゃくちゃ好きなんです。SPEEDAが提供する価値を進化させ、それを社会全体に広めたくてユーザベースに入社し、その日本事業の責任者を4年間務めていました。情熱は間違いなくあるので、そこは問題にはなりません。

ただ、「やり切れるかどうか」だけが心にひっかかっていて、3連休に八ヶ岳で家族とのんびりしながら考えたんです。その結果、統合後の姿をイメージすると、ユーザー価値を抜本的に進化させるアイデアや計画が湧いてきて、わくわくが止まらなくなったので、腹をくくってやることにしたんです。

企業の進化が加速するような価値を提供していきたい

佐久間:

先ほど述べた梅田・稲垣と話をする以前に、米国でのFORCASの本格的な立ち上げのために、米国に移住しようと考えていました。ただ、ちょうどその時期にGoodpatchさんと一緒にFORCASのユーザーリサーチプロジェクトをやっていて、その結果を踏まえ日本に残ることを決めたんです。なぜなら、可能性とリスクを同時に強く感じたから。

可能性を感じたのは、ユーザーのみなさんとの対話を通じて、営業やマーケティングに関わる人たちの働き方が変わってきた事例が、いくつか生まれていることが分かった点です。FORCASによって、特に大企業の働き方、数万人の営業組織の働き方が大きく変わっているリアルな声を聞いて、「日本を変える」可能性があるんだと本当にわくわくしました。これは、まさに私が実現したかったことだと確信したんです。

一方で、「結果が出なかったらすぐに解約する」という声もいただきました。

大きな可能性と大きなリスク──これをやり切らないと死ねないな、と思いました。迷った末、やはり日本にコミットしなければいけないと思い、2020年は日本に残ると決めたんです。

佐久間:

まず何よりも重要なのは、心から安心して背中を預けられるメンバーで経営チームをつくること。当たり前ですが、各チームを率いるリーダーたちが、お互いを信頼し、オープンかつフラットに”コト”に向かってコミュニケーションを取れることが最も重要です。逆にそこさえ上手くいけば、あとは大丈夫だと考えています。

もう1つ大切にしたことは、ゴールとストーリーを明確に決めること。そうしないとよく分からないじゃないですか。何のために一緒にやるのか、どこを目指すのか──そこが曖昧なままだと、みんなも100%の力を発揮できません。

そのため、「企業の進化に、スピードを。」というミッションを実現するために、各サービスがどのような価値を届けていくか、それがどうつながっていくのか、B2B SaaS事の未来を示すストーリーラインを作りました。

ビジネスパーソンがSPEEDAを毎日自然に利用する世界へ

佐久間:

新体制を発表してからは最初は、多くのメンバーと1on1をとにかくやりました。リアルな課題を直接聞けて、信頼関係をつくっていくきっかけになったので、やってよかったなと思っています。

そこで見えてきた課題が大きく2つあります。

1つ目は、「SPEEDAがユーザーに届けている価値がクリアに分からない」と話すメンバーが多かったこと。

SPEEDAのユーザー層は、さまざまな属性の企業、部署に広がっているため、単一のユースケースではその価値を説明しきれません。だからこそ「自分たちの仕事がどのようなユーザーに、どんな価値を届けているか分からない」と感じるメンバーが多かった。そのため、今年からSPEEDA、INITIAL、FORCAS全てでユーザーリサーチプロジェクトをスタートさせ、ユーザーとの対話を増やしています。私もたくさんの方とお話しさせていただきました。

その中で見えてきた価値を言語化、イメージ化し、SaaS事業全体で共有する。そして、その価値を実現していくプロダクト、コンテンツ開発を加速させるというプロジェクトが進行しています。

これは一度やって終わりではないので、「ユーザーとの共創」をSaaS事業全体の文化にしていきたい。全てのチームがユーザーと密に対話し、新たな発見が連続して生まれ、価値創造につながっていく状況をつくっていきたいですね。

佐久間:

2つ目は、SPEEDAのチーム間におけるコミュニケーションの断絶です。

健全なコンフリクトが起こるような、オープンコミュニケーションの土台が弱く、チームをまたいだフィードバックが少なかったんです。社内チャットツールのSlackも、プライベートチャネルが多く、クローズドなやり取りが多い状況でした。

活発なコミュニケーションを促し、各自が自走するためには、情報がオープンで誰でもアクセスできることが重要です。なので、松井さん(松井 しのぶ/ユーザベースのChief People & Administrative Officer)と話し、昨年末に急ピッチでSlackのオープン化を進めました。今SaaS事業は、ほとんどのチャネルがオープンになっています。これは急いで進めて本当に良かった。オープンになったことで、他チームの動きが見えるようになり、連携が取りやすくなったと思います。

先日、急遽イベントをLive配信に切り替える意思決定をしました。そのときも、チームのみならず、プロダクトの垣根を超えた協力体制が短時間で整いました。チームやプロダクトをまたいだ施策実行のスピードが格段に上がったと実感しています。

佐久間:

一時的に退職者が増えたり、所属先リーダーではなく私に1on1を入れるメンバーが増えたりするかなと思っていましたが、今のところ順調に進んでいると思います。いくつかの統合施策は、想定より前倒しで進められている状況です。

また、FORCAS、INITIALの立ち上げを経験したことで、今のSPEEDAの「不必要に複雑なところ」が見えてきていると感じます。ユーザーに価値を届けることにフォーカスするために、オペレーションはもっとシンプルにしたい。レベニューチームに感じている課題も複雑なオペレーションに起因するものが多い。

そのため、今後はとにかく「Make SPEEDA Simple」を推進し、さらにB2B SaaS 事業全体もシンプルにしていきます。そのために、まずはオペレーションとそれを実現するシステムの整理を計画しており、これは今年の大きな目標の一つです。

佐久間:

大きなメッセージとしては、B2B SaaS事業だけではなく、NewsPicksやQuartzなども含む「One Uzabase」ですね。

One Uzabaseを実現するうえでは、経済情報の定義と、各サービスで届ける価値の定義が重要です。私たちは経済情報を単なるデータではなく、日々の業務スピードを加速させるコンテンツとして位置づけています。NewsPicks、SPEEDA、INITIAL、FORCASが届ける経済情報のポジショニングを整理し、その価値を最大化することには、「経済情報で、世界を変える」をミッションに掲げるユーザベースにとって最大のテーマです。

現在SPEEDAのユーザーリサーチを行っていますが、SPEEDAで流れているNewsPicksの記事はよく読まれています。ただ、一部のユーザーはこれをNewsPicksではなく、SPEEDAのオリジナル記事だと思っているんですよ。

NewsPicksの記事だけではなく、自社アナリストによる独自コンテンツ「SPEEDAトレンド」も非常に読まれています。これは、5G、MaaS、自動運転などのビジネスシフトを促すテーマについて、各社の取組事例と共に把握できるオリジナルレポートです。

これらのコンテンツが増えたことで、「明確な目的があり、SPEEDAにその情報を探しに来る」のではなく、「SPEEDAで思考のキッカケが得られる」という期待を元に、明確な目的なしに毎日SPEEDAにアクセスしてくれているユーザーも増えました。

SPEEDAをビジネスパーソンが毎日使うものにすることは、私がSPEEDAの日本事業を担当していた2013~2017年には夢物語でした。それがようやく現実になりつつある──毎日SPEEDAにログインをし「未来を探索する」という価値ができつつあることが、統合後にユーザーリサーチをやってみて一番のポジティブな驚きでした。

NewsPicksのコンテンツの価値で、SPEEDAの「企業の進化に、スピードを。」のビジョン実現が加速しているように、ユーザベースが持つ全サービスが有機的につながり、1つひとつのサービスだけでは実現できない価値がユーザーに届く、その「One Uzabase」の世界を実現していきたいです。