投資銀行からユーザベースに転職した理由

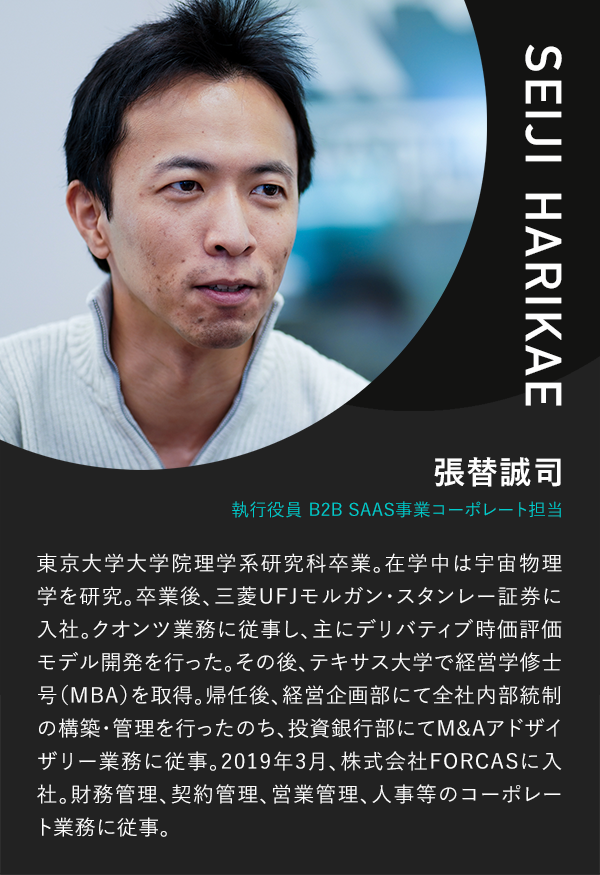

張替誠司(以下「張替」):

転職理由はふたつあります。ひとつは、投資銀行での経験を生かして、より付加価値の高い業務を行いたいと考えたからです。

私は自分が携わってきたM&Aアドバイザリー業務など従来の投資銀行のサービスは、他業種の参入により徐々に付加価値が低下してきていると感じていました。たとえばM&Aに関しては案件のパターン化が進み、典型的な案件であれば専門家でなくともM&Aを実行できるようになってきていると考えました。

その道の専門家を目指すよりも、投資銀行での経験を持って事業会社に入ることで、財務管理・分析の面でより高い価値を企業に提供し、事業成長に貢献したいと考えたんです。

もうひとつの理由は、もっと顧客価値の向上につながることをしたいと考えたことです。

一般的には、M&Aによって経済が効率化されていく、どんどんシナジーが生まれると思われがちです。しかし仲介業者としての投資銀行の立場からすると、案件規模が大きく、取引が複雑になるほど仲介手数料が増えて収益が上がることが多い。つまり、シンプルで迅速かつ低価な取引を求めるクライアントとは、相反関係にある仕事だなと感じていました。そのようなジレンマを抱えたまま仕事を続けるより、もっと顧客に寄り添った仕事をしたいと考えました。

張替:

最初は、FORCASの管理会計を立ち上げました。同時に、レベニュープロセスの整理と可視化を行い、事業モデルを刷新しました。その後FORCASの米国進出が決まり、事業計画策定や、米国で事業を開始するためのビザ申請手続き、銀行口座を開設するなどの事務的なこと、そして管理体制構築などを経て、現在は採用や営業管理も担当しています。

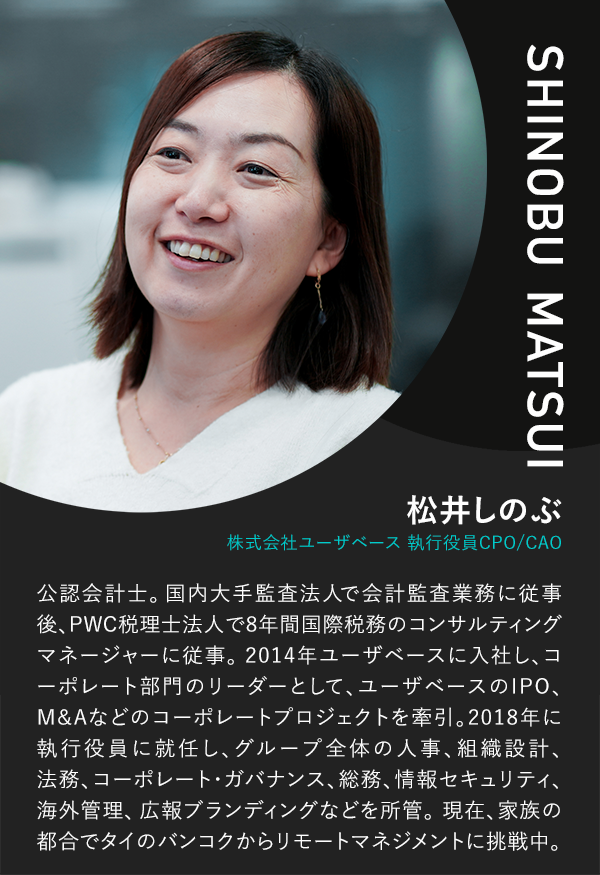

松井しのぶ(以下「松井」):

張替さんは今年3月に入社して、9ヶ月間でものすごく業務の幅が広がりましたよね。それは会社自体がものすごく早いスピードで成長しているし、それに伴って張替さんも成長してきているからだと思います。

張替:

会社の成長スピードや業務のスピード感は、イメージしていた通りでした。でも、ある程度実績が認められて以降の業務幅の広がりは予想以上でしたね。

僕がある程度評価してもらえているのは、コトに向かって意見をストレートに伝えているから。そしてヒトに対しては、対立するのではなく、お互いにパフォーマンスを上げられるような関係性や、仕組みを作っていくことを意識してきたからだと思います。

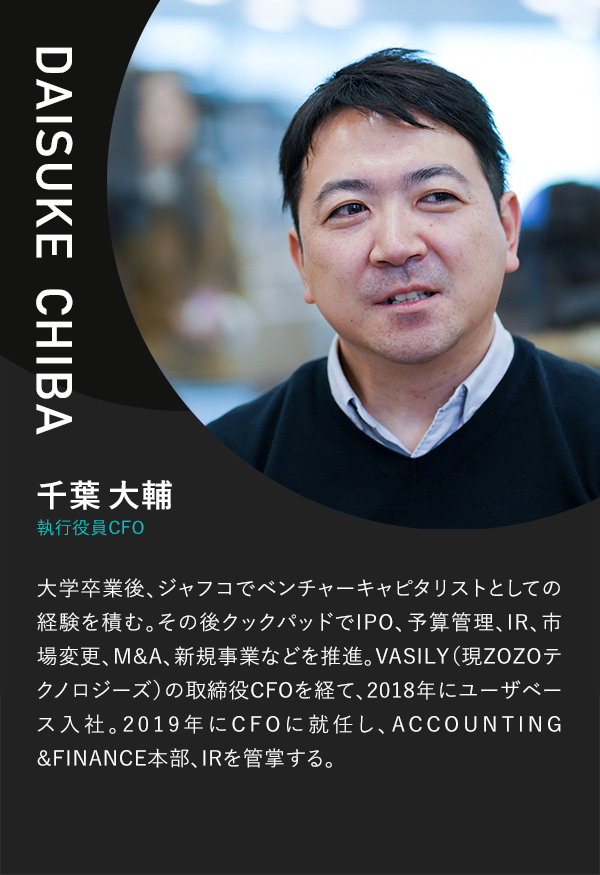

千葉大輔(以下「千葉」):

ユーザベースが大事にしているオープンコミュニケーションを、まさに体現している感じですね。

1月には、ユーザベースのB2B SaaS事業(SPEEDA・INITIAL・FORCAS)を集約したカンパニーができる予定です。張替さんには、そこのコーポレート担当執行役員として、立ち上げを強力に推進してもらうことになります。

張替:

これまでやってきた事業計画の策定や予実管理だけでなく、今後は人事や組織づくり全般も担当することになります。

SaaSカンパニーに統合して以降も、オープンコミュニケーションをベースにしたカルチャーを、しっかり作っていきたいと考えています。

経営トップと並走し、未来をつくる

松井:

ユーザベースのコーポレートは、グループ全体のファイナンスや株主とのリレーション、どの事業にどれだけリソースを投下していくかの配分を決めたり、グループ全体としてのガバナンスをどうしていくかを考えたりと、主にグループ全体最適の仕事を担います。

先日、コーポレート部門のミッションを刷新しました。「今と明日の経営を加速させる」というものなのですが、各事業に紐づくことだけでなく、ユーザベースグループ全体の経営を加速させるのが、私たちコーポレートの仕事だと捉えています。

松井:

ユーザベースは、「経済情報で、世界を変える」というグループ全体のミッションにどうやったら近づけるか、というのを常に考えています。その中でも特に梅田さん(梅田優祐/ユーザベース共同創業者)のビジョンメイキングはすごいなと思います。到達の仕方はわからないながら、理想を描く人。発想が常に私たちの斜め上を行く感じですね。

例えば2018年のQuartz買収も、普通に考えたら当時の自己資本18億円の会社が、100億円の会社を買収しないですよね。最初は私たちも売り手側のAtlantic Mediaも、「ユーザベースに買えるの!?」って驚きましたから。でも私たちのミッションに近づくためには、Quartzの買収は必然でした。理想を描いて、どうやったらそれを実現できるか? という思考回路で動くと、実現できてしまうんですね。

千葉:

NewsPicksの分社化(2015年)も大変でしたよね。確か1ヶ月半しかなくて、しかも松井さんが1人で全部やったという。

松井:

NewsPicksは、ユーザベースグループの中で、はじめて分社化した会社なんです。非連続な未来を創造できる経営者を生み出せるような会社になるためには1つの会社として独立させて、PLの責任をしっかり負わせることが一番の近道だという仮説がありました。この最初の分社化で得た知見が、今のホールディングス経営に繋がっています。

私自身、会社分割なんてやったこともなかったですし、当時、予算も限られていたので弁護士さんに頼めなかったんです。なので司法書士さんに依頼しつつ、従業員向けの通知書や分割計画書など、法律的な手続き、会計・税務的な検討など全部自分でやってみました。まだコーポレートの人数も少なく他にやる人もいなかったので、やるしかないという感じでした。同時にリクルートさんからNewsPicksへの出資の受け入れ予定があったので、その実現を最短で! ということで1ヶ月半でやりきりましたね。

松井:

そんな斜め上の発想をするトップに並走するコーポレートだからこそ、ビジネスジャッジを強く求められる機会は非常に多い。一般的なコーポレート部門では、ある課題に対して選択肢を用意し、あとは現場の経営判断に任せることがほとんどだと思うんですね。

でもユーザベースのコーポレートは、その先も一緒に考えて作っていきます。選択肢を提示したときに「で、○○さんはどう思うの?」と意見を求められるんですよ。

逆に言うと、そこにちゃんと意志を持って「こうした方がいい」と言える人が、一緒に走れる人として価値を感じてもらえるされる組織なんです。それがまさに「経営を加速させる」ことだと考えています。

松井:

今のユーザベースは、未上場のスタートアップと比べるとそれなりに規模はありつつ、でも大企業というほどでもない状況です。スタートアップらしいスピード感を持って、非連続な成長を体感しつつグローバルに攻めていくという、なかなかない貴重なフェーズにいると考えています。

先ほど挙げたQuartz買収も、この規模の買収であれば一般的に6ヶ月以上かけてやるのに、3ヶ月でやりましたからね。スピード感もそうですが、スキームの一部が法務の世界でも初事例とのことで、論文になっているそうです。

こういった今まで世の中になかった仕組みや事例を、コーポレート部門で生み出せるのは、私自身がすごくワクワクしているポイントですね。

千葉:

コーポレートの仕事は予想外のことも起こるし、自分でコントロールできないことも多い。それがヒリヒリするポイントでもあり、ワクワクしている部分でもあります。

僕たちは未上場のとき大型資金調達を行っていないのでエクイティ(自己資本)が、実は薄いんですね。上場後も既存事業で収益は上げつつ、新規投資も行っているので、連結ではそこまで大きな利益を上げているわけではありません。だからコストにはシビアですし、知恵を絞らなければならない。エクイティが薄いのに挑戦したいことは多いし、やっていることは多岐にわたるので、そこのギャップを埋めていく必要があるんです。

先ほどの非連続な理想の未来と実態の乖離幅が常に大きいので、どうやってそのギャップを埋めて理想を実現していくのか、そこに自身の強みをどう活かしていくか――これがユーザベースのコーポレートで求められることです。ビジョナリーな経営陣のすぐそばで、ワクワク・ヒリヒリしながら、それを実現しようという気概のある人に来てほしいですね。

M&Aした後の世界を一緒につくっていきたい

松井:

信頼して任せるのは、経営陣だけでなくリーダーとメンバー、メンバー間も同じ。ユーザベース全体の特徴かもしれませんね。

今回募集している職種の方々が一緒に働くのは、各事業の執行役員クラス以上の人たちです。経営トップと一緒にユーザベースの未来を作り、会社として1つひとつの仕組みを作っていくのがコーポレートの役割の1つ。それを整えていく重要な役割を担ってもらいます。

千葉さんも言っていたように、事業構造やスキームを考える際にはいろいろな制約条件があるし、海外も含めたやり取りも多い。しかも事業の成長スピードが早いので、常に複数のプロジェクトが走っている状態です。

PLもそんなに規模が大きいわけでもなく、資金もすごく潤沢にあるわけでもない中で、ミッションに近づくための理想をどう着地させるか、プロジェクトごとに限界にチャレンジしている感じがします。制約がある中で、できる/できないの話ではなく、どうすればできるか。日々頭を絞って考えています。

張替:

先ほど転職理由として、投資銀行のサービスの付加価値が低下してきていると感じたからと言いましたが、M&Aのアドバイザーも、アドバイスするだけで終わりという時代ではなくなりつつあります。どの会社もM&Aの先のサービスを始めているんです。その典型的なものがPMI(Post Merger Integration/M&A後の統合プロセス)です。

M&Aのアドバイザーは今後、より事業会社の価値創出へのコミットを求められるようになるはず。それならいっそ事業会社でオーナーシップを持ってやったほうが、事業そのものも成長できると僕は考えています。

千葉:

アドバイザーとしてプロになりたいならプロファームから事業会社に転職する必要はありません。でも、いずれ事業家になりたいと少しでも思っているなら、早く事業会社に来たほうがいい。事業家になりたいなら、今回のポジションは環境として良いのではと思います。

松井:

M&Aのアドバイザーをやっていた方や弁護士事務所、会計事務所にいた方が転職理由によく挙げるのが、M&Aディール後やPMIのプロジェクトが終わった後、どうなったかわからないという話です。

長期的な視点で、自分のやったことがどんな価値を生み出しているのか知りたい、一緒に走っていきたいと言う方が多いですね。それは事業会社にいないと、なかなか難しいと思います。

千葉:

すごく抽象的な話になりますが、事業会社側でPMIをやる際には、人格が非常に問われます。

買収した側とされた側の間には、まず心理的なハードルがありますよね。でも買収した側には、された側の中身はよく知らない状況なわけです。買収した側でありながら、教わりに行くマインドが必要です。

一方、資本は買収した側が握っているので、締めるところは締めなければなりません。信じて任せる部分と締める部分のバランスを取りながら進める必要があるので、もう人格200%みたいなイメージ。このあたりの話は、同じく投資銀行からユーザベースに移ってきた太田さん(太田智之/Quartz CFO)を見ていて感じることでもあります。

松井:

人格200%(笑)。確かに今後グローバルへの展開を加速させていく中で、PMIはコーポレートの仕事として非常に重要ですし、今回募集しているどのポジションにも関わってきます。一緒に走っていきたい人に、ぜひ来てほしいと思います。