良いプロダクトは、良いチームがつくる

金指 真珠(以下「金指」):

SPEEDAではこれまでも全体ミーティングをやってきましたが、組織も100名を超えて、サイロ化が進んできていました。これを解決するために新しい運営メンバーで集まったのが、JAMをやろうと思ったキッカケです。

平野 友規(以下「平野」):

僕は2018年後半からパートタイムでSPEEDAに関わり、2019年に正式入社しました。そのタイミングでJAMメンバーとしてやらないかと声をかけてもらった形です。

平野:

割とサイロ化が進んでいるなという印象でした。個々のチームではすごく熱量も高くて一体感があるけれど、横のチームについては知らないことも多い、顔が見えないチームもあるという。

僕はユーザベースと並行して、クライアントの課題をデザインの力で解決する会社の取締役をやってるんですが、ユーザベースぐらいのフェーズでもサイロ化が起き始めてるんだなというのは意外でした。

金指:

そうなんですね。

平野:

そう。なので、現場には健全な危機意識がありました。お互いのことがよく見えなくなっていることに気づいている。課題はわかっているので、その解決策を探りたい。究極は、仕事で絡まないとわかりあえないので、それを解決する取り組みのメンバーとして声をかけてもらえたのは、素直に嬉しかったです。

デザインの対象は今、第四世代と言われています。最初が「グラフィック」で、記号と人の関係を扱っていた。次が「インダストリー」で、道具と人の関係を扱っていました。第三が「インタラクション」で、コンピューターと人、スマホと人、サービスと人の関係を扱ってきた。そして第四世代の今は、「組織と人の関係」を扱うことなんです。

僕は美術大学の学生の時から、ずっとグループワークで作品をつくってきました。グループメンバーがパーソナルな関係(打ち解けた関係)になると「関係性 レベル2」となり、制作物の完成度があがる。プロダクト(成果物)の成否はチームが決めるというのが、僕の中に原体験としてあります。

金指:

「関係性 レベル2」、おもしろい言葉ですね。

平野:

世界中のデザイナーが今チャレンジしているのが、この「組織と人の関係」を扱うデザインの領域なんです。でもこれを外注でやると絶対にうまくいかない。それが僕がSPEEDAにリードデザイナーとして入った理由のひとつでもあるんです。外注でJAMなんてできないですよね。

良い組織や良い文化は、良いプロダクトにつながります。これが僕がJAMに関わる理由です。

挑戦できる「空気」をつくる

金指:

今のSPEEDAの組織課題は、1人ひとりは「SPEEDAをこうしていきたい、こうあるべきだ」という思いを持っているにも関わらず、それが発信されないことだと考えています。この問題を解決するために、JAMチーム自体にもOKR(Objectives and Key Results:目標管理のフレームワーク)を設定しました。

金指:

Objectve は、「挑戦の場を創り、SPEEDAの意思決定を変える」。英訳は、 ”Create an atmosphere of challenge that fuels decision-making in SPEEDA”。これはJAMの運営メンバーにいる翻訳チームのLukeが訳してくれました。

平野:

これは良い訳だよね。「空気(雰囲気)をつくる」。

第1回SPEEDA JAMのスライド

金指:

マネジメントやリーダーからの発信を受け取るだけでなく、自分たちからも強度のある情報発信をして、SPEEDA事業の意思決定を変えていくぐらいの場をつくるのが、JAMが目指す姿です。Key Results には、メンバーからの提案回数を入れました。このOKR自体をSPEEDAチーム全体に共有して、みんなから提案を募集する取り組みを強めることで、ボトムアップの雰囲気を強めていきたいと思っています。

平野:

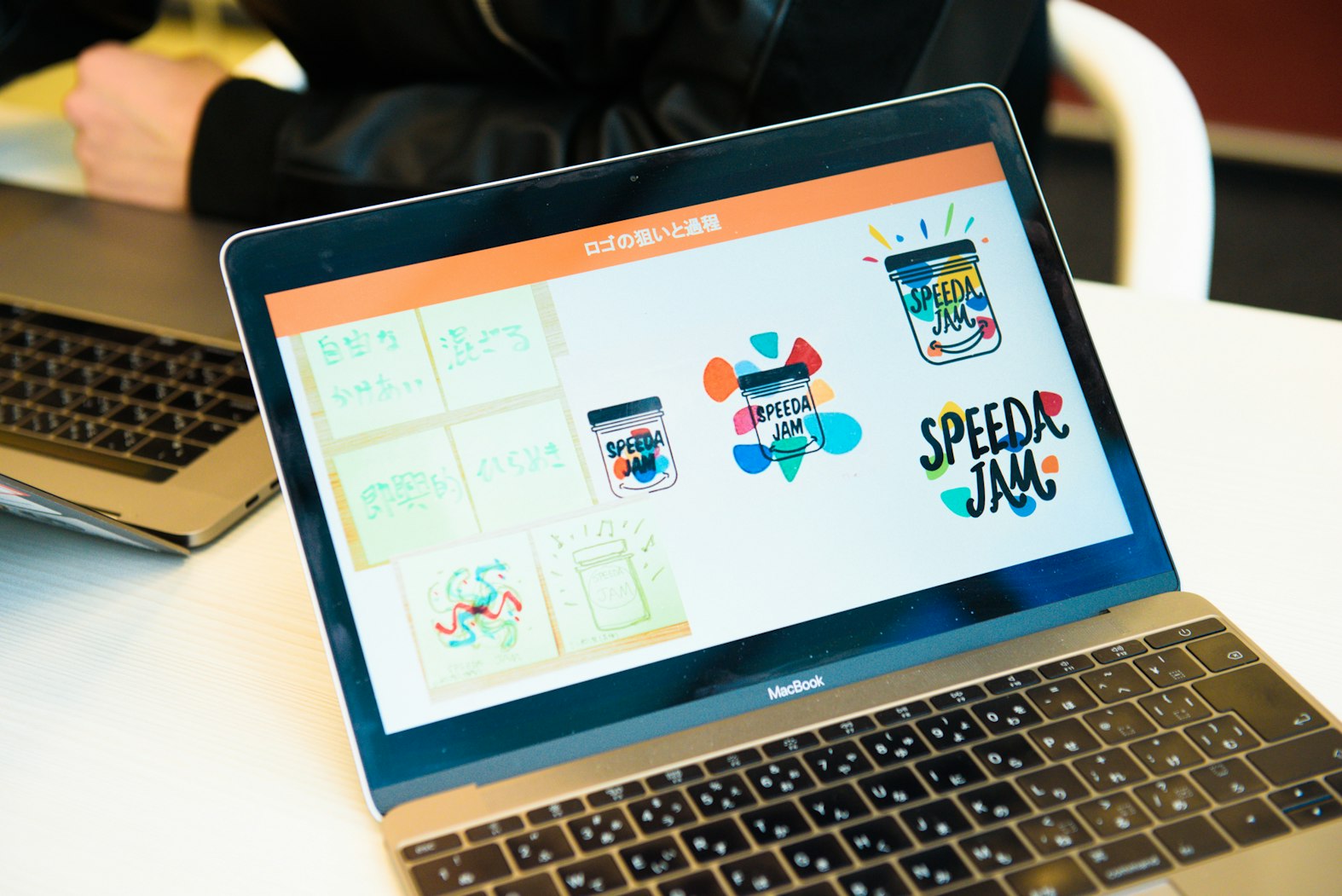

このOKRは運営メンバーで議論して決めたんですが、こうなってくると、全体ミーティングの意味合いが変わってきます。キーワードとして「自由な掛け合い」とか「混ざる」「即興的」「ひらめく」が出ていたので、ジャズのジャムセッションをモチーフに、全体ミーティングの名前も「SPEEDA JAM」に変更しました。

抽象的なイメージを具体化するために、ロゴも制作しました。バターとかパンに塗る方のジャムの瓶をベースに、カラフルなジャムが元気よく飛び出してるんです。今、JAMの活動費はほぼゼロに近いので、これを使ったグッズをみんなに買ってもらって、活動費に使おうかなと(笑)。

金指:

ステッカーとかほしいですね!

SPEEDA JAMのロゴ

「自分で決めていいよ」

平野:

やっぱり新しい価値観をつくるのって、組織をまたぐのが一番なんです。たとえば僕は最近アナリストチームとプロジェクトを進めていますが、彼らは良かれとおもって、画像をGoogleスライドに埋め込んで渡してくれます。でも、デザインの制作フローとしては非効率です。これは単純に、お互いの仕事を理解できていないことが原因です。

お互いに業務フローを洗い出すと、「デザイナーはAdobeのアプリケーションを使っている」「画像データはjpgかpngで用意する」ということがわかってくる。話すことで、やっと「そういうことだったんだね」とお互いにわかるんです。

結局、プロジェクト化するのが一番なんです。教科書やマニュアルを作って読むよりも、早く深く理解できます。解像度高く理解できないと、リリースできないですから。

金指:

JAMでもメンバーを横断させたいと思って、「POT」という基本グループをつくりました。ジャムだけに鍋(POT)。全体ミーティングでは定期的にワークをやるんですが、毎回グループが組み変わるのはもったいないなと思った運営メンバーからの提案です。

金指:

稲垣さん入れてます。グループ名は……「Login」ですね。SPEEDAのログイン画面は毎回違う画像が表示されるんですが、その機能がかっこいいという理由で決めたそうです。他のPOTのメンバーからは、ログインした先の機能を見てよ!と突っ込まれていましたけど(笑)。

(一同笑)

平野:

「自分がこの会社を変えられるんだ」という意識や空気は、何かひとつでも事例ができれば、一気に変わっていくものだと思います。だからJAMでは、どんな小さいことでもいいから事業に貢献できるアイデアを形にしていければと思っています。

金指:

そこは私が所属するカルチャーチームとしての課題でもあります。カルチャーチームは社内に挑戦する文化を浸透させることが役割なので、何としても変えていきたいと思っています。

ユーザベースのカルチャーは「(意志がある人が責任を持って)勝手にやればいいじゃん」なのですが、SPEEDA事業も100人を超えてサイロ化が進んでいるので、組織の壁をうまく壊していかないといけないなと。

金指:

それこそ商社で大きなプロジェクトもバリバリ動かしていた人が、ユーザベースに入った当初、自分がどこまで裁量を持っているのかがわからなかったらしいんです。

直属の上長が稲垣さんだったので、「これどうしたらいいですか」「それ自分で決めていいよ」というやりとりをたくさん経て、「全部自分で決めていいんだ」というのが腹落ちしたらしくて。私自身もインターン時代に同じことを言われてましたし、そういう体験があれば、みんなも気づくと思うんです。

平野:

でも、SPEEDAは企業の意思決定をサポートするプロダクトなので、いわゆる大企業のロジックや作法がわかっていることは強みでもあるよね。

金指:

そのとおりです。でも、このままだとサイロ化がどんどん進んでしまうと思っていて。

みんなユーザベースに未来を感じて入社してきているので、個人ではいろんなアイデアだったり、提案を持っているんです。それを引き出せる、心理的安全性の高い場所をつくっていきたいなと思います。

平野:

JAMをスタートして嬉しかったのは、「すごく楽しみになりました!」と話しかけてくれる人が増えたこと。やっぱりみんな課題意識を持っていて、場所を求めてたんだなと。

金指:

言えばきっと出てくるんですよね。

平野:

そうだね。だからまずは、言っていいんだっていう雰囲気を僕たちでつくっていきたいなと思います。